Page 1

La famille, en tant qu’organisation sociale des relations entre personnes apparentées par le sang ou par l’alliance, se transforme au gré des changements socio-économiques. En Polynésie française, les années 1960 et 1970, dites les « décennies CEP », sont marquée par le développement de l’activité non agricole, l’entrée dans la société de consommation et le développement urbain[1]. Cette période peut être lue comme la charnière des transformations de la parenté « traditionnelle », marquée par une organisation sociale rurale, vers la diversité des formes familiales contemporaines.

La parenté dans la société « traditionnelle » : des transformations au long cours

La famille « traditionnelle », dont la périodisation varie entre 1815-1840 et 1963 selon les auteurs [2], est le résultat des transformations sociales, économiques et religieuses induites par l’action des missionnaires au cours du XIXème siècle. Là où la conversion religieuse crée de nouvelles représentations de la parenté (sur la consanguinité par exemple), l’organisation domestique est remodelée par le regroupement de l’habitat en villages, en parallèle à l’implantation des cocoteraies. Ainsi, au cours du XIXème siècle, la norme de la famille nucléaire se diffuse, d’abord aux îles de la Société et progressivement dans les autres archipels[3]. La première moitié du XXème siècle marque également les débuts de la transition démographique en Polynésie française, avec des taux de natalité élevés et un fort accroissement de la population [4].

La société « traditionnelle » est une société majoritairement rurale et agricole dont l’organisation repose sur la parenté, à travers un système à filiation indifférenciée : les individus sont rattachés à la fois à leur père et à leur mère. Le nom, le titre, les terres peuvent être hérités par les deux côtés de la famille. La parentèle bilatérale d’un individu compose ainsi un réseau très étendu et chaque individu a potentiellement un nombre très important de parents, des fēti’i[5]. Mais au sein de cette parenté de sang, « plus idéologique qu’effectivement opérante », seules certaines relations « sont réellement mises en acte »[6].

Le groupement au sein duquel s’actualisent les relations familiales concrètes est le ’ōpū hō’ē : un groupe de « siblings » (frères et/ou sœurs) et ses descendants sur deux générations. L’unité du groupe des frères et sœurs et leur descendance est plus importante que l’alliance dans la perpétuation des groupes locaux. Cette conception de la parenté s’accompagne de différentes pratiques sociales permettant d’inscrire un enfant dans une branche de la famille.

Page 2

La résidence, notamment, est centrale dans la reconnaissance de l’appartenance familiale[7]. Les modes de vie sont caractéristiques d’une économie de subsistance où les familles vivent principalement de l’agriculture vivrière et de la pêche. Le groupe familial activé au quotidien, la maisonnée, est définie par une unité résidentielle et une unité économique. Matériellement, une maisonnée, utuāfare, est composée du plusieurs bâtiments : pour dormir, cuisiner et manger. La maisonnée ne correspond donc pas, à cette époque, à une maison, mais à une cour avec plusieurs constructions. C’est une enceinte résidentielle qui abrite plusieurs unités familiales, qui ont des activités économiques communes, orientées vers la consommation de la famille mais aussi l’exportation (culture de la vanille, ramassage de coprah par exemple). Cette organisation est visible sur la photographie 1 ci-dessous. On vit et on travaille en famille. Néanmoins, de plus en plus d’opportunités économiques ouvrent la possibilité de gagner de l’argent en dehors de la famille, par le salariat agricole par exemple, voire en dehors de son île, par des migrations temporaires de travail, comme aux mines de phosphates de Makatea[8].

Page 3

Ainsi, dans la première moitié du XXème siècle, les formes familiales présentent les caractéristiques d’une société rurale en transition sous l’effet de l’intensification des échanges à l’échelle globale et de l’industrialisation (même si celle-ci reste faible en Polynésie française) : mixe entre agriculture vivrière et exportation, travail salarié ponctuel, transition démographique, diffusion de la norme de la famille nucléaire. Les décennies « CEP » sont synonymes d’une accélération de ces transformations marquées par le passage d’une économie agricole à une économie de service et le développement urbain. Par quels canaux ces changements ont-ils pu toucher la vie familiale des Polynésiens et des Polynésiennes ?

Les « décennies CEP » : nouvelles opportunités et nouvelles contraintes pour les familles polynésiennes

Ce sont probablement les déplacements vers Tahiti et sa zone urbaine qui ont le plus transformé les relations familiales. En effet, les années CEP ont vu se transformer les pratiques de mobilité, anciennes et importantes dans la société polynésienne. Au cours des années 1960 et jusqu’au milieu des années 1970, la population des îles, qui vivait d’agriculture et de pêche principalement, migre de manière plus importante qu’auparavant vers la zone urbaine de Papeete. Dans la période 1962-1967, les migrations vers Tahiti ont été estimées à 1 700 personnes par an[9]. Hommes et femmes sont attirées par les possibilités d’emplois qui se multiplient. Les chantiers de l’aéroport, du CEP, des infrastructures routières et du bâtiment créent des milliers d’emplois, auxquels s’ajoutent tous les emplois de services liés au développement du tourisme permis par l’aéroport et à l’installation d’une importante main d’œuvre militaire et civile venue de France. C’est le cas de Claudine, née en 1946 dans un petit village d’une île des Marquises[10]. Elle a grandi dans une famille qui vivait de l’agriculture et de la pêche, et tirait des revenus monétaires de la vente de café, de coprah et d’objets artisanaux. Vers l’âge de 16 ans, elle a rejoint Nuku Hiva pour travailler comme domestique auprès de la famille d’un gendarme. Deux ans plus tard, en 1960, elle est partie à Tahiti, engagée comme bonne dans la famille d’un fonctionnaire français. Son parcours est typique des migrations féminines de la période du CEP.

La plupart des migrants et migrantes étaient originaires des Iles sous le Vent et des Tuamotu-Gambier, îles les plus proches et reliées à Tahiti par des transports maritimes plus fréquents. Ces migrations sont plus souvent permanentes que les déplacements avant 1960, vers Papeete ou Makatea, qui étaient souvent temporaires.

Page 4

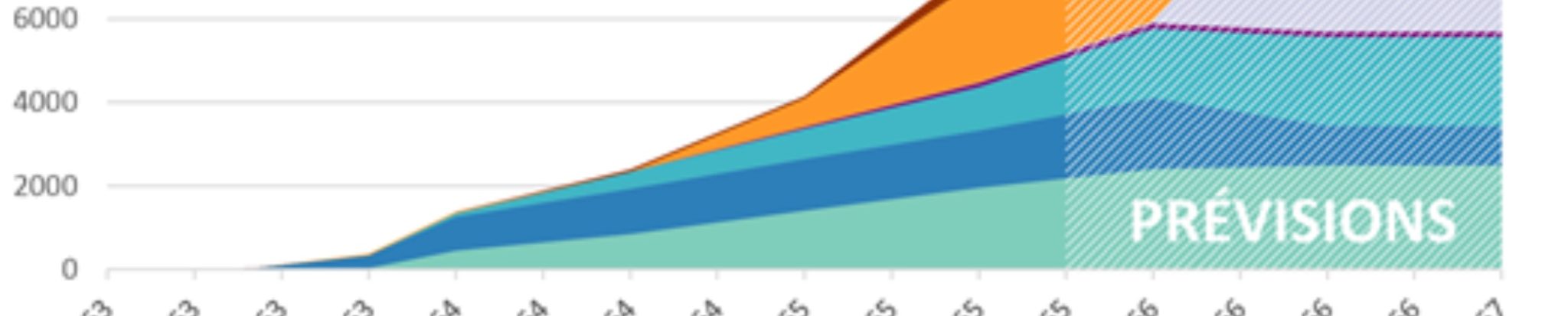

Les années 1960 sont donc une décennie de fort développement urbain, conséquence des mouvements de population mais aussi de la croissance démographique : de 1962 à 1971, la population de la Polynésie s’est accrue de 41% alors que, dans le même temps, celle de Tahiti s’accroissait de 75,2% et celle de la zone urbaine » de 83,1%[11].

Les hommes et les femmes qui quittaient leur île pour la ville circulaient dans leurs réseaux familiaux ou d’interconnaissance. Par exemple, Claudine qui a été mentionnée plus haut, a retrouvé une de ses sœurs à Tahiti. Certains quartiers jouaient un rôle de structure d’accueil pour orienter les nouveaux venus : Vaininiore pour les migrants de Rurutu, la Mission pour ceux qui sont originaires des Marquises … Dans toute la zone urbaine, des quartiers étaient occupés par des habitants d’une même île, d’un même village voire des membres d’une même parenté. Un homme ou une femme qui quittait son île pour aller travailler à Tahiti, prenait de la distance avec son groupe de parenté d’origine, à une époque où les moyens de communication se résumaient au courrier postal. En même temps, l’installation en ville reposait sur la mobilisation de liens de parenté, ou du moins d’interconnaissance forte, pour se loger et trouver à travailler. Pour la génération qui avait une vingtaine d’années dans les années 1960, tenter sa chance à Tahiti était une aventure entreprise par un grand nombre de ses membres. Si on ne migrait pas en même temps que ses frères et sœurs, cousins et cousines, on les retrouvait une fois sur place, et l’expérience commune de la migration renforçait les liens.

L’accueil et les pratiques d’entraide entre nouveaux venus et anciennement installés reposaient sur une forte obligation d’hospitalité :

« Pour le migrant, le départ de son île est un départ vers l’inconnu ; il ne sait pas où il va travailler ; il a en poche l’adresse d’un fēti’i ou d’un voisin déjà parti travailler à Papeete, chez qui il pourra habiter avant de construire sa propre maison. À Tahiti, l’hospitalité entre fēti’i, amis ou voisins est un devoir ou plutôt une coutume culturelle à laquelle on se prête avec gentillesse et on ne pourrait y manquer sans encourir la réprobation, le mépris et le risque de passer pour un ladre. Y faillir, c’est humilier celui que l’on reçoit ; avec celui qui vient, il faut être généreux, mais sans ostentation »[12].

Ces arrivées nombreuses ont entrainé une saturation des anciens quartiers de Papeete, où les densités de population étaient très élevées et où les aménagements urbains (logements, routes, réseaux d’eau) n’étaient pas adaptés à ce peuplement. Les décideurs des politiques publiques ont détourné le regard de ces installations de population, cherchant à éviter un exode rural qu’ils craignaient et fantasmaient. Face aux difficultés de la vie urbaine, « l’hospitalité traditionnelle » entre fēti’i éprouvait ses limites, mais d’autres réseaux de solidarités pouvaient se créer, entre des parents nouvellement rencontrés, des personnes originaires d’un même archipel, voisins, collègues…

Page 5

En effet, la vie en ville est l’occasion de rencontres plus diverses que la vie dans les îles, et la fréquence des unions entre personnes d’origines différentes, Polynésiens de différents archipels, métropolitains ou Chinois, se multiplient, entrainant un brassage des normes familiales. Claudine, arrivée à Tahiti en 1960, vivait au domicile de ses employeurs. Lors de ses congés, elle se promenait en ville avec ses amies, sortait en boîte de nuit. Elle a rencontré un militaire français, dont elle a eu un enfant, qu’elle a confié à sa sœur. Plus tard, dans un dancing (comme le Quinn’s, véritable institution des sociabilités festives de l’époque, photographie 2), elle a rencontré son compagnon, originaire des Australes. Le couple a eu neuf enfants, qu’ils ont élevé dans un quartier d’installation spontané. Ils ont loué une parcelle, l’ont défriché et on construit une maison où vivent aujourd’hui deux de leurs fils. En migrant en ville, les personnes s’inscrivent dans de nouveaux réseaux, sociabilisent avec des amis et collègues d’autres milieux, et se familiarisent avec d’autres normes.

Page 6

Avec l’installation en ville, et la multiplication des opportunités économiques liées au CEP et à ses activités connexes, la façon de gagner sa vie, change. Un grand nombre de personnes qui travaillaient dans le secteur agricole (coprah, nacre, vanille, café) et minier (phosphate), ont migré et sont employés dans les secteurs secondaire (bâtiment, travaux publics) et tertiaire (services, commerces, administration et transports). Les migrants et migrantes passent ainsi d’un travail agricole, où la production se fait dans le cadre de la parenté, à un travail monétarisé individuel. Le salariat existait depuis longtemps dans le secteur agricole, mais il se généralise au cours des années 1960. En 1970, le salariat concernait 75% de la population active du territoire, contre 50% seulement en 1962. En 1971, 80 à 90% de la population active des communes proches de Papeete était salariée[13] .

Ce basculement d’un mode de vie organisé par une combinaison d’agriculture d’exportation, d’agriculture de subsistance et d’activités d’appoints (pêche, artisanat …) où une grande part de la production s’organisait dans le cadre de la famille, qu’on parle des moyens de production (gestion de la terre, des outils…), du travail ou des gains, à un mode de vie urbain, où le travail est une entreprise individuelle, découplé du lieu de vie et des réseaux familiaux, est d’ordre à bouleverser les logiques familiales. Il faut néanmoins nuancer la rupture : les migrants trouvent souvent à s’employer sur les recommandations de leurs parents, ou dans des entreprises familiales, ils cohabitent avec des membres de leur parenté, au moins un temps, et il est probable que l’argent circule également. Claudine par exemple, a trouvé son premier emploi par l’intermédiaire d’une « tatie » amie de sa famille aux Marquises. Puis, elle a travaillé toute sa vie pour un grand hôtel de Tahiti, comme femme de chambre. À sa retraite, elle a « donné » cet emploi à sa fille, qui l’a occupé de nombreuses années, avant de s’arrêter pour raison de santé, et de léguer sa place à sa propre fille aînée. Les trois femmes sont actuellement voisines, dans des maisons construites sur la parcelle même qu’avaient loué Claudine et son mari au début des années 1970. Reconfigurée, l’institution familiale n’a pas perdu son importance dans la société contemporaine.

Les familles polynésiennes aujourd’hui

Les décennies CEP ont marqué une accélération des transformations sociales. Les changements économiques, les mouvements de population, le développement urbain et l’exposition à des normes familiales exogènes par l’intermédiaire des institutions religieuses et étatiques ont modifié les modes de vie en famille, qui se caractérisent par une plus grande diversité. Que sait-on de la famille aujourd’hui ?

Aujourd’hui comme il y a un siècle, la parenté, ou la famille élargie, est centrale dans la vie des personnes [14]. Elle est le support d’une identification symbolique : connaitre ses fēti’i, l’histoire de sa famille et ses terres est valorisé. Elle constitue le socle de la vie quotidienne : si une grande partie de la population réside en ménage nucléaire, près de 40% cohabitent avec sa famille élargie, et il est fréquent de vivre sur le même terrain, ou dans le même quartier[15]. La famille est au cœur de la vie religieuse et des loisirs, et joue le rôle de réservoir d’entraide, dont les femmes sont les piliers.

Ce réseau de parents potentiels est souvent réparti entre plusieurs archipels et la circulation des personnes au sein de cet espace familial est intense. Ces mobilités sont motivées par l’accès à la formation, à l’emploi, au soins médicaux, inégalement répartis sur le territoire.

Mais elles sont aussi causées et dirigées par l’accès aux terres familiales, en droit et en pratique, car la présence et l’usage fondent la légitimité de l’occupant, ce qui explique la fréquence de la multi-résidence[16].

A ces logiques de mobilités et de pratiques foncières, s’articulent, en milieu urbain, l’accès difficile au logement et à la ressource monétaire. Dans un contexte où l’emploi est rare et précaire, où travailler signifie, pour une grande partie de la population urbaine et pauvre, bricoler entre les secteurs formels et informels, l’entraide au sein de la famille et du voisinage est une ressource centrale de la vie quotidienne[17].

Apparait ici probablement l’héritage premier des décennies CEP : des inégalités sociales et économiques accrues, qui déterminent fortement les trajectoires individuelles et familiales[18].