Page 1

L’histoire du choix des sites d’essais se confond avec celle de la bombe atomique. L’avocat qui a rédigé en 1939 le brevet « Perfectionnement aux charges explosives » pour protéger les découvertes de Joliot sur les enjeux militaires de la réaction en chaîne se souvient que la découverte les a conduits à concevoir une future expérimentation « au cœur du Sahara »[1]. Ce ne sont pas les savants mais les militaires sous la IVe, puis la Ve République, qui choisissent les sites et organisent les essais requis par les physiciens du CEA-DAM. Le général Ailleret (jusqu’en 1961), puis Thiry, à la tête du Commandement interarmées des Armes spéciales (CIAS), choisissent successivement trois sites suivant les contraintes techniques et politiques de l’heure :

- en 1957, Reggane (Algérie) où des essais aériens permettront de mettre au point la bombe A à partir de février 1960 ;

- en 1960, In Ecker (Algérie) où les tirs sont confinés en galeries souterraines à partir de novembre 1961 ;

- en 1962, Moruroa et Fangataufa où des essais aériens à compter du 2 juillet 1966 continuent la mise au point des armes atomiques, puis nucléaires (bombe H en 1968), avant de passer à des tirs en puits en 1975.

Le premier choix fait la matière d’une « Note sur la recherche en Union française des sites expérimentaux favorables à des essais nucléaires ». Signée par Ailleret le 31 janvier 1957, elle envisage de nombreuses zones, dont des sites polynésiens, ce qui a répandu l’idée fausse que la création du CEP aux Tuamotu était arrêtée en 1957, voire dès le voyage privé du général de Gaulle en 1956, deux avant son retour aux affaires. Un rapport de l’Assemblée de la Polynésie française publié en 2006 produisait ce témoignage de Jean Juventin (1928-2019), ancien maire de Pape’ete: « Lorsque le général de Gaulle vint le 30 août 1956 à Papeete, il profita de son passage dans la région pour anticiper le projet d’installation du CEP en Polynésie ; à Paris ce projet devait être en préparation sans qu’on demande l’avis des autorités polynésiennes »[2].

Ces confusions procèdent du processus erratique qui a abouti au choix de la Polynésie en juillet 1962 : il n’obéit pas à la logique linéaire qu’il est tentant de rationnaliser a posteriori. D’autres possibilités ont été envisagées, suivant plusieurs critères, parfois contradictoires entre eux. La qualité des mesures, la sûreté sanitaire, la logique financière mais aussi l’acceptabilité politique ne cohabitent pas harmonieusement.

Page 2

En 1957, le Sahara pour mettre au point la bombe A, plutôt que des îles

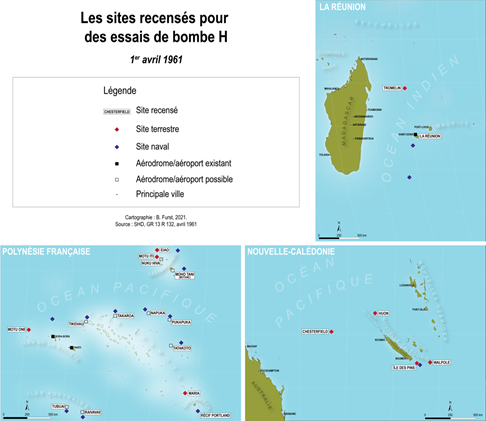

En 1956, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Réunion et Kerguelen sont envisagées. En Nouvelle-Calédonie, Ailleret envisage les îles Walpole, Entrecasteaux, Chesterfield et un point au large de l’île des Pins. En Polynésie, après avoir écarté Tubuai et Rapa (Australes) de « dimensions restreintes », il étudie « l’atoll de Rangiroa dans l’Archipel des Tuamotu et l’île de Ua Uka dans l’archipel des Marquises »[3]. Rangiroa est écarté pour des raisons qui montrent la tension entre les objectifs de sûreté (isolement) et de faisabilité technique et financière (éloignement) :

– Son « isolement relatif » « serait probablement insuffisant s’il s’agissait d’expérimenter des engins de la gamme des mégatonnes explosant au voisinage du sol (la distance de Rangirora à Tahiti est de 360 km seulement) ».

– Son « éloignement considérable de la Métropole ». La liaison aérienne est impossible sans escale étrangère. Il faudrait ajouter une escale à celle de Pointe-à-Pitre en créant une piste à Clipperton. Inenvisageable « pour des prix raisonnables étant donnés les dimensions réduites de cet atoll, la profondeur du lagon et le fait que l’île est, en cas de gros temps entièrement balayé par les lames »[4]. À cette époque, Moruroa n’est même pas situé sur la carte des Tuamotu.

Ua Uka ne convient pas davantage, la dimension du plateau « paraît évidemment trop faible pour permettre l’installation correcte d’instruments de mesure », alors que « les inconvénients de distance et d’accès sont les mêmes que pour les Tuamotu ».

La décision de construire un aéroport à Tahiti, contemporaine au choix d’un premier site, en janvier 1957, a pu laisser croire que la Polynésie a été choisie dès cette époque[5]. Coïncidence chronologique n’est pas causalité. Les motifs qui ont conduit à la décision, prise à la réunion interministérielle du 7 mai 1957 n’ont rien à voir avec le CEP. Ce n’est pas un aéroport qui fait défaut à Ailleret en janvier 1957, mais des avions « capables de joindre Pointe-à-Pitre-Tahiti en une seule étape ». Ces appareils « à grand rayon d’action » n’existent pas à cette date (le DC-8 utilisé entre Paris et Hao dans les années 1960 entre en service en septembre 1959). Le contrôleur général des armées qui inspecte le chantier du CEP fin 1965 se réjouit de l’aérodrome de Tahiti dont la « réalisation est antérieure aux autres et est indépendante du CEP [6]». En 1961, la recherche d’un 3e site conduit à rouvrir les dossiers d’Ailleret[7]. La Polynésie n’a pas été gardée en réserve. Thiry, lorsqu’il choisit les Tuamotu, doit commander en urgence des missions hydrographiques et météorologiques. Le Sahara n’était pas un choix provisoire en 1957.

Page 3

Un 2e site en 1958-1960 pour des bombes A en souterrain : l’hexagone ou l’Algérie ?

La contestation des essais aériens en Afrique et les progrès des techniques de tirs souterrains conduisent les Français à chercher un nouveau site pour des essais souterrains. Le CEA envisage des sites hexagonaux (note du 23 juillet 1958). Le 12 septembre 1958, une Commission provisoire de recherche de sites souterrains pour expérimentations nucléaires est instituée par les Armées. Présidée par Ailleret, elle est dominée par les militaires : le CEA n’y a qu’un seul représentant. Ce sont pourtant ses ingénieurs qui définissent les attendus techniques : un sous-sol riche en silice, imperméable, pour ne pas contaminer environnement et populations. Le CEA envoie ses ingénieurs dans les massifs de la France continentale[8]. Le 10 octobre 1958, l’Amiral Cabanier, Cema de la défense nationale, réunit la Commission[9]. Buchalet (DAM) déconseille l’Hexagone. Il expose « le danger de pollution des eaux par infiltrations dans la zone d’essai » et conclut : « En ce qui nous concerne, ceci exclut pratiquement la possibilité de réaliser de telles expériences en France, les massifs montagneux où l’on pourrait trouver les conditions nécessaires (profondeur des galeries, épaisseur et solidité du milieu environnant) étant de véritables châteaux d’eau et ne présentant pas les conditions d’étanchéité voulue »[10]. Il préconise l’Afrique. Le 29 novembre 1958, une note militaire va dans ce sens : aucun des huit sites envisagés en métropole n’est entièrement satisfaisant. La Corse est évoquée, mais le site identifié au Désert des Agriates, proche de la mer, semble contradictoire avec le développement du tourisme[11].

Les politiques entérinent ce refus, assumé par Guillaumat au conseil de défense du 12 novembre 1958 : « En France, le lieu possible se trouve dans les Alpes du Dauphiné, mais pour des raisons politiques il ne semble pas pensable de faire une telle explosion en Métropole »[12]. Perrin (CEA), sur la base des « expériences américaines », indique que « la seule crainte à avoir est la pollution de l’eau souterraine par les produits radioactifs ». Plus rassurant que Buchalet (« si l’emplacement était convenablement choisi une telle éventualité est peu probable »), il ouvre une discussion de non-spécialistes avec les ministres qui explicite la dimension politique du choix. Couve de Murville (Affaires étrangères), suggère une sorte de mutualisation des risques « pour diminuer l’effet de la propagande adverse » avec « des explosions souterraines effectuées partie en France, partie au Sahara »[13].

Page 4

À cette date, il s’agit de trouver un site souterrain pour la seule bombe A. Les États-Unis réaliseront des tirs mégatonniques souterrains plus tard en Alaska en 1965 et au Nevada en 1966. En 1958, les responsables français n’ont pas ce projet à court terme, quoique des savants anticipent cette évolution technologique[14]. Perrin prévoit « que de telles explosions ne seront envisageables que dans quelques années et que pour les réaliser il sera indispensable de choisir un autre polygone situé soit dans les Iles du Pacifique, soit dans les Iles Kerguelen »[15]. On n’envisage pas les Tuamotu, la technologie exigeant alors un site montagneux. Fin 1958 les décideurs cherchent deux alternatives à Reggane :

– un site souterrain pour la bombe A, à court terme ;

– un site aussi isolé que possible pour la bombe H, en plein air, voire en souterrain si la technique le permet, à moyen terme.

Ailleret propose dans un rapport du 12 janvier 1959 de rester en Algérie pour les essais souterrains. Différentes propositions sahariennes sont formulées par la Commission des sites réunie le 16 février 1959. Après le premier tir aérien à Reggane (Gerboise bleue, le 13 février 1960), le Quai d’Orsay souhaite hâter le choix d’un site souterrain dans le contexte des discussions internationales sur le désarmement nucléaire. Couve l’explique au conseil des ministres du 24 février 1960. La solution corse, dans le massif de l’Argentella, est reconsidérée. Le 14 avril, Guillaumat et Perrin rencontrent à Ajaccio des élus corses. La préfecture fait « état de la possibilité de procéder à des explosions chimiques ou nucléaires de petite puissance »[16]. François Giaccobi, président du conseil général, s’indigne : « Nous sommes terriblement choqués que l’on ait cru devoir choisir la Corse pour des expériences de ce genre ». Des comités de défense se créent. En conseil des ministres, Debré maintient le cap : « le Gouvernement doit préparer un ensemble de mesures d’ordre économique et d’ordre fiscal pour favoriser le développement de la Corse » [17]. Le conseil général de Corse rejette le 21 mai 1960 la promesse compensatoire par une résolution unanime d’ « opposition irréductible à ce projet ». Debré jette l’éponge.

Ce sera l’Algérie. Le site d’In-Ecker choisi en juillet 1960 par les Armées « sans tenir le moindre compte des propositions faites par le CEA », fait enrager les ingénieurs civils : « la décision étant unilatérale, le CEA tente une nouvelle fois de faire définir sa participation et ses droits mais les Armées ne répondent plus »[18]. Mais l’indépendance de l’Algérie et le mécontentement des pays riverains conduisent déjà à chercher un 3e site en 4 ans, pour mettre au point la bombe H.

Page 5

Un 3e site pour la bombe H à partir de 1960 : retour aux options insulaires pour des raisons politiques

Le général de Gaulle décide de mettre au point la bombe H au conseil de défense du 9 mai 1960. Les nouveaux État africains ne supporteraient pas qu’on tire à l’air libre des engins mégatonniques, lesquels seraient trop puissants pour être confinés. Robert, nouveau DAM, réclame un nouveau site : « Il doit permettre, ce qui n’est pas le cas en souterrain au Sahara, d’exécuter des tirs d’engins puissants, indispensables à la mise au point des engins thermonucléaires ».

Les critères techniques, possibilité de zones d’exclusion aériennes, proximité d’un aéroport et capacité à accueillir une base vie, ramènent aux zones identifiées en 1957 : Réunion, Polynésie et Nouvelle-Calédonie. Les Kerguelen sont envisagées mais « l’établissement de la base nécessaire située à terre entraînerait des dépenses considérables et présenterait de très grandes difficultés »[19]. En Polynésie, Rangiroa est délaissée au profit de Tubuai, des Marquises et de l’atoll de Motu One, à l’ouest des îles sous-le-Vent. Le calendrier s’accélère avec le putsch d’avril 1961 qui fait peser de nouvelles menaces, internes, sur les installations du Sahara. En octobre 1961, décision est prise de quitter l’Algérie. Le besoin d’un nouveau site aérien est acté au Conseil de Défense du 26 janvier 1962, malgré la concession des sites nucléaires algériens négociée pour 5 ans à compter de l’indépendance. En juin 1961 Thiry, qui vient de remplacer Ailleret, cible « deux sortes de lieux », d’où la création de deux commissions en décembre 1961. L’une pour « des sites insulaires lointains (en principe dans le Pacifique sud) ; l’autre pour des sites « au grand large » en vue de tirs navalisés en Atlantique sud. Les critères techniques privilégient un site navalisé au large de La Réunion. Thiry propose : « Plutôt que de construire de toutes pièces un nouveau centre, il serait intéressant d’utiliser un bateau de guerre à long rayon d’action pouvant servir à la fois de base-vie, de laboratoire, et de poste de commande de tir pour toutes les expériences (gamme des KT ou MT) qui ne pourraient se faire au Sahara. Suivant la nature des essais, le point zéro pourrait se trouver en haute mer ou sur un îlot inhabité ». En septembre 1961, une note de l’état-major conclut provisoirement : « le choix semble devoir s’orienter vers un site marin au Sud de la Réunion, avec comme Base-vie flottante l’ex-cuirassé Jean-Bart ». Les notes, côté militaire, convergent en janvier 1962 pour viser « un site lointain en aérien »[20].

Page 6

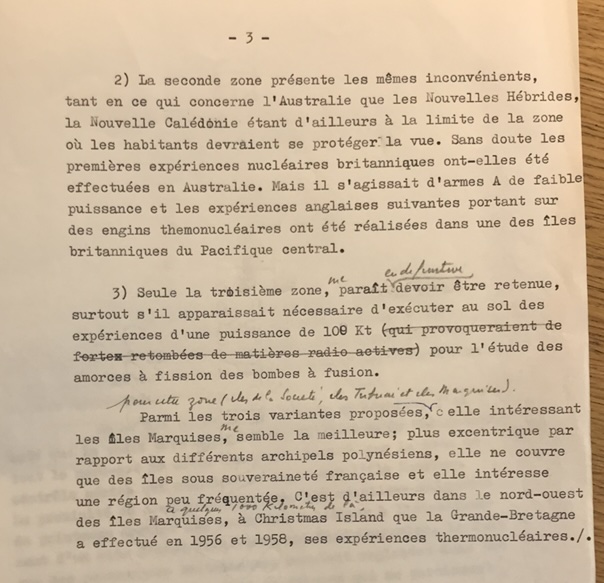

D’autres considérations contrarient ces plans. Le 27 mars 1961, la DAM admet : « Les exigences d’ordre politique comptent autant, sinon plus, que les exigences techniques dans le choix d’un site ». D’où un nouveau critère : « Pas de voisinage étranger à moins de 330 miles nautiques ». La Réunion déplaît aux diplomates, la zone de contrôle aérien englobant l’île Maurice, possession britannique. L’Afrique demeure proche : « les réactions malgaches du printemps dernier aux nouvelles relatives à l’établissement d’un site d’expérimentation aux îles Kerguelen », incitent à « écarter cette solution »[21]. La Nouvelle-Calédonie inquiète en raison de la proximité de l’Australie : « sans doute les premières expériences nucléaires britanniques ont-elles été effectué en Australie. Mais il s’agissait d’armes A de faible puissance et les expériences anglaises suivants portant sur des engins thermonucléaires ont été réalisées dans une des îles britanniques du Pacifique central ». La logique du précédent joue jusqu’à l’échelle polynésienne, où le Quai émet le vœu de privilégier les Marquises aux Australes et ISLV : « C’est d’ailleurs dans le nord-ouest des îles Marquises, à quelques 1 000 kilomètres de là, à Christmas Island que la Grande-Bretagne a effectué entre 1956 et 1958, ses expériences thermonucléaires » :

Page 7

Le stigmate nucléaire joue à plein. En 1961, le cema souligne la « possibilité de se référer au précédent que constituent les tirs anglais ». Lorsque Thiry propose les Tuamotu au conseil de défense de juillet 1962, il admet la présence d’île habitées à proximité qui « impose une certaine limitation de puissance », mais il se réfère aux « expériences américaines de Bikini et Eniwetok ». Couve de Murville, à propos des contestations régionales : « Il n’y a pas de problème, c’est la même chose que pour l’île de Christmas ». Le 29 mars 1963, enfin, Thiry justifie le choix des Tuamotu par le détour de la comparaison : « Nous ne sommes pas aussi bien placés que les Américains à Bikini et Eniwetok qui étaient de plus grandes dimensions ou que les Anglais à Christmas qui était plus isolé. Nous pourrons d’ailleurs utiliser d’autres atolls que Mururoa » [22]. Au début du chantier, encore : « Les Américains étaient dans une situation analogue à Bikini et à Eniwetok, qui étaient entourés d’atolls habités qui ont d’ailleurs été contaminés par les explosions »[23].

Page 8

Des motifs politiques et culturels orientent les militaires vers la Polynésie

La crainte que la Polynésie subisse l’attraction américaine préexiste au choix du CEP. Un rapport pointe en novembre 1960 : « On sent que le pays chercher sa voie. La France doit donc choisir. Si elle a envie de garder la Polynésie dans son orbite, il lui faut faire les efforts financiers nécessaires pour aider ce pays sur le plan économique et social. Si elle ne le fait pas, il est probable que, le tourisme aidant, le pays se détachera de la Métropole pour chercher aux USA le soutien qu’on lui aura refusé »[24]. L’inquiétude est relancée en 1961 par le tournage des Révoltés du Bounty à Tahiti : « Les Américains, par l’intermédiaire de leurs cinéastes, hommes d’affaires, pasteurs mormons, s’implantent de plus en plus solidement sur le Territoire et il n’est peut-être pas exclu que cela procède d’un plan bien établi tendant à faire tomber sous leur coupe économique et stratégique un territoire qui, pensent-ils, deviendra indépendant un jour ou l’autre ». Les services du gouverneur considèrent que « le Tahitien, de plus en plus, a tendance à se tourner vers les USA »[25]. L’inquiétude s’amenuise après l’ouverture de l’aéroport et le désenchantement face aux premiers visiteurs : « L’initiale admiration pour le monde américain s’est atténuée au contact des touristes et cinéastes déjà venus dans le Territoire »[26]. Un site d’essais permettrait de relancer l’activité économique en attendant l’essor du tourisme et d’associer les Polynésiens au grand projet d’indépendance stratégique. Les décideurs se persuadent progressivement qu’un site d’essais soulèvera moins de contestations locales et régionales en Polynésie qu’en Nouvelle-Calédonie. Dès septembre 1961, Louis Jacquinot, ministre du Sahara et des départements et territoires d’Outre-mer, s’inquiétait que l’annonce d’essais nucléaires à Nouméa exposant les habitants « à des dangers considérables » suscite « un développement des mouvements autonomistes et séparatistes ». De fait, il est interpellé à la Chambre, le 24 octobre 1961, par le député calédonien Maurice Lenormand, à propos des rumeurs d’un transfert des essais dans le Pacifique, procédant d’une déclaration de Jacques Soustelle en cas de « départ éventuel du Sahara ». UN député gaulliste intervient : « M. Soustelle a dit qu’il n’y aurait rien en Nouvelle-Calédonie. Vous étiez présent à la conversation ». Mais dans le Pacifique, relance Lenormand[27] ? Puis il revient à son territoire : « Je signale seulement que, pour les populations locales, ces bruits sont mal accueillis, tant est grande la crainte de les voir devenir réalités ». Le ministre répond, sans inclure explicitement les Polynésiens, non représentés lors de ce débat : « vous pourrez de ma part les rassurer ».

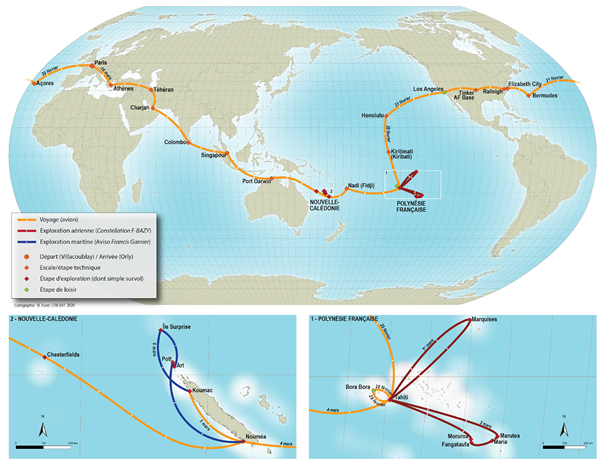

Cette distinction entre Nouvelle-Calédonie et Polynésie se renforce lorsque Thiry va sur le terrain. Lavaud, délégué ministériel pour l’Armement, annonce au conseil de défense du 19 janvier 1962 une reconnaissance dans le Pacifique pour des « sites purement maritime et mi-maritime et mi-terrestre », voire un site souterrain aux Marquises.

Page 9

Thiry part avec trois cibles en Polynésie : îles Sous-le-Vent (Bora-Bora, Motu-One, Maupiti) ; Tuamotu (Rangiroa, Tikehau, Matahiva) ; Marquises (Nuku-Hiva, Eiao, Hatutu). Ses critères : la « possibilité de faire les mesures de précision nécessaires aux essais », la possibilité d’une base aérienne et maritime, mais aussi « la sécurité contre les retombées radioactives » permettant de satisfaire « les exigences politiques qui en découlent », ce qui élimine Rangiroa et Tikehau, mais pas Moruroa[28]. Pendant sa reconnaissance avec l’amiral Salmon et l’ingénieur de l’armement Bailliard, Thiry éprouve la faiblesse et l’isolement de l’opinion tahitienne face à celle de Nouméa.

Page 10

Thiry voyage sous couverture, visant une « grande discrétion, tant vis à vis des populations des territoires visités que des nations étrangères jalonnant l’itinéraire ». Le quotidien local, Les Nouvelles, reprend la fable d’une visite justifiée par l’étude du sauvetage aérien dans la région, et l’éventualité de la construction d’un terrain de dégagement aux Gambier. Le général revient avec une proposition unique : « L’atoll de Muroroa [sic] convient à l’implantation de points zéros. La passe semble devoir être accessible, après balisage, aux bâtiments de tirant d’eau inférieur ou égal à 6 m. La partie NE de l’atoll se prête à la construction d’une piste aérienne de campagne de 1 000 à 1 500 m ». Parti avec le sentiment que « la sensibilité de l’opinion pour tout ce qui pourrait troubler la quiétude des habitants » se trouve à parts égales en Polynésie et Nouvelle-Calédonie, il rentre convaincu du contraire. À la commission des sites insulaires réunie le 22 mars 1962, on considère que Pitcairn, seule terre étrangère dans la zone polynésienne « ne risque pas de recevoir de retombées sérieuses de Mururoa [sic] ». La sensibilité australienne et néocalédonienne inquiète davantage. Thiry évoque « une situation politique confuse en Nouvelle-Calédonie » qui « risque d’évoluer défavorablement à l’annonce d’expérimentations nucléaires ». L’amiral Salmon acquiesce : « la conjoncture actuelle, tant sur le plan local que sur le plan international, est défavorable à des perspectives atomiques dans la région »[29]. En juin 1962, après sa propre reconnaissance, le colonel Durcos invoque à son tour « ambiance locale » et « sensibilité de territoires étrangers » pour écarter la Nouvelle-Calédonie[30].

À Pape’ete, le gouverneur se rallie au projet à condition de créer « un climat psychologique favorable ». Grimald veut une politique « de grands travaux d’infrastructure » et de « réforme de l’organisation administrative du Territoire » répondant à l’aspiration à « une autonomie de gestion plus ou moins étendue ». En juin 1962, il remet à la mission militaire « officieusement une liste de travaux d’équipement et d’améliorations utiles au territoire, dont le financement aplanirait certaines difficultés que la nouvelle de la création du centre risque de provoquer ». Le 3 juillet 1962 il soumet à son ministre de tutelle une proposition de « réforme de l’organisation administrative du Territoire de la Polynésie » pour « apaiser l’opinion publique » avant les élections territoriales[31]. À ces considérations s’ajoute un critère implicite : l’attrait de l’exotisme et de la vahine. Les ingénieurs de la DAM se souviennent du choix de la Polynésie comme d’un caprice que de Gaulle aurait passé aux militaires frustrés de leur victoire sur le terrain algérien, annulée par la négociation politique[32]. Les archives accréditent ces témoignages. Dès le chantier du CEP les idylles entre militaires et vahine suscitent un « malaise prononcé dont le rapporteur » recueille « maints échos » en octobre 1965[33]. « La réputation de Tahiti sur le plan féminin pousse les épouses à vouloir accompagner leurs maris et à ne pas ajouter foi à l’obstacle « réglementation » invoquée, pour cause, par leurs maris ». Le droit au logement familial se réfère bientôt au « désir des épouses de rallier le chef de famille soumis aux tentations de Tahiti ». En 1970, une brochure affiche ce mobile implicite de choix du site : « L’implantation du CEP à Tahiti a sans nul doute bouleversé cette île connue pour sa joie de vivre, la beauté de ses sites et de son lagon, la beauté aussi de ses vahinées »[34]. En 1975, la présentation illustrée de Tahiti à l’usage des officiers appelés à y servir multiplie les clichés suggestifs de vahine langoureuses[35].

Page 11

Lorsqu’on soumet à de Gaulle un candidat pour le poste de gouverneur à Pape’ete, sans « histoire de femmes », le général s’inquiète : « On dit toujours cela lorsqu’il s’agit de nommer quelqu’un, en particulier à Tahiti, et puis cela se révèle souvent faux » [36].

Enfin, l’exotisme se vit au soleil des tropiques. Le 11 juillet 1962, Thiry rejette une ultime tentative du CEA pour un site souterrain dans les terres australes : « En ce qui concerne les Kerguelen qui avaient un moment retenu spécialement l’attention, le NON qui ne figure que dans la colonne météo du tableau 1 suffit à être rédhibitoire ». L’accident du tir souterrain Béryl (40 kt), le 1er mai 1962, renforce la préférence des militaires pour un site aérien en vue des tirs mégatonniques. « La violence des vents et la rudesse du climat interdira une action continue dans l’édification du centre et de ses annexes » [37].

Un choix lent et réversible : vers un nouveau site souterrain

Le choix de Thiry semble avalisé au conseil du 27 juillet 1962 mais les crédits ne sont pas engagés avant de nouvelles reconnaissances. C’est le cas suite au conseil de défense du 29 mars 1963 où de Gaulle solennise la décision comme si elle n’avait pas déjà été prise : « Si on s’installe quelque part, il faut être vraiment sûr que ce sera satisfaisant ». De fait, en juillet 1966, le général Ailleret considère que « la décision a été prise en 1963 »[38].

Le choix de Moruroa ne comble pas le souhait d’un site « bivalent » (tirs aériens et souterrains), alors que l’opinion mondiale s’irrite que Paris ne ratifie pas le traité de Moscou qui bannit en 1963 les essais atmosphériques. Le CEA cherche une alternative : « Des tirs souterrains exigeraient un site peut-être introuvable au Pacifique (massif montagneux, accessibilité, humidité…) […] qui entraîneraient la mise en œuvre de moyens que nous n’avons pas cru pouvoir ajouter aux besoins nécessaires aux tirs aériens des engins puissants »[39]. L’exploration des Marquises entretient l’espoir, mais Eiao ne convient pas. En 1966, alors que le bail algérien arrive à échéance, on refait tourner le carrousel impérial. Jean Viard (DAM) envisage de prolonger In-Ecker, d’investir les Monts Tibesti ou le site de Ghoubbet Kharab à Djibouti. En métropole Landes, Massif central et Corse sont reconsidérés mais écartés en raison des faibles puissances permises. En Polynésie, la DAM commence à concevoir la notion « d’un puits de mine, du fond duquel partiraient les galeries horizontales », pour reconsidérer parvenir à la bivalence à Moruroa, Tubuai ou Eiao.

Ces incertitudes expliquent l’indécision sur l’espérance de vie du CEP. En 1967, une mission propose « la date pivot de 1970 : si le CEP ne doit pas durer plus longtemps, il ne faut pas toucher à ses structures ni à son organisation ». Au conseil de défense du 14 avril 1967 Messmer cible 2 sites souterrains : « les terres Australes et la Nouvelle-Calédonie ». Pompidou s’agace de la circularité de la décision : « Si nous prévoyons des difficultés dans les explosions souterraines et que les Kerguelen présentent d’immenses avantages, il aurait mieux valu faire le Pacifique aux Kerguelen ». La réponse du général de Gaulle montre que la Polynésie a été le théâtre d’une entreprise qui a dépassé l’enjeu technique : : « Les Kerguelen n’étaient pas à proportion de ce qui a été fait au Pacifique, le général Thiry l’avait d’ailleurs exploré ». Le CEP se justifie politiquement par le retour de la France dans la région: « Ce n’est pas pareil, les explosions aériennes ont amené à faire résider sur place un personnel considérable avec des moyens également considérables que l’on trouvait grosso modo dans le Pacifique et pas aux Kerguelen ». La bivalence sera finalement réalisée en 1975… à Moruroa et Fangataufa (essais souterrains).