Page 1

Les déclassifications d’archives décidées en 2021 par le président Macron permettent d’en savoir plus sur l’histoire de l’acquisition de l’arme atomique française et l’élaboration d’une doctrine de dissuasion nucléaire. Il n’était pas écrit que la France se dote d’une arme atomique sous la IVe République. Ni qu’elle le fasse seule, choix élaboré progressivement au début de la Ve République. Ni qu’elle se dote d’une doctrine insistant sur cette indépendance jusqu’à faire parler Charles Ailleret de dissuasion « tous azimuts » en 1967, ce qui élargissait les cibles de l’arme française à l’ensemble de la planète, par-delà la menace soviétique [1]. Du reste, cette indépendance peut être discutée. Sur le plan technologique, des travaux récents remettent en cause l’historiographie qui présentait l’acquisition de la bombe comme un processus solitaire : la France a bénéficié d’une aide étatsunienne parfois informelle[2]. Cette coopération technique correspond à l’ancrage politique de la France dans le camp atlantiste pendant la Guerre froide, par-delà le discours de refus d’alignement sur Washington.

Sous la IVe République l’arme atomique se forge dans la clandestinité ce qui ne favorise pas la discussion d’une doctrine publique

À la fin de l’année 1954, sous l’autorité hésitante de Pierre Mendès-France puis, en juillet 1956 sous l’impulsion non moins tremblante du ministre de la Défense Bourgès-Maunoury, en avril 1958, enfin, sous la présidence de Félix Gaillard, la fabrication d’une bombe française s’officialise tout en demeurant ignorée des Français.

Mendès est le premier responsable politique à fournir un cadre officiel aux recherches sur l’atome militaire. En novembre 1954, il institue un Comité des Explosifs Nucléaires qu’il confie au général Jean Crépin. Le secrétaire général permanent de la Défense nationale préconise de doter secrètement la France de l’arme atomique, après en avoir débattu en conseil des ministres. Le gouvernement tombe avant cette discussion mais la plupart des préconisations du rapport de Crépin seront appliquées : réalisation de deux réacteurs susceptibles de produire de 70 à 80 kg de plutonium par an (usine de Marcoule), création d’un centre d’essai au Sahara, institution, au sein du CEA, d’un Bureau d’Étude Générales (BEG). Cet intitulé vague préfigure la Direction des Applications Militaires (DAM), dirigé par le colonel Buchalet. Des protocoles signés en mai 1955 par des proches du général de Gaulle, Gaston Palewski, secrétaire d’État à la présidence du conseil et Pierre Koenig, ministre de la Défense, financent pour 100 milliards de francs ces applications militaires [3]. Boegner, directeur de cabinet de Palewski, ne doute pas que de Gaulle soit informé de ce qui se trame avec ces crédits secrets : l’acquisition par le BGE d’un terrain à Bruyère-le-Châtel, en Essonne. On y recrute des militaires en leur faisant comprendre l’objectif, qui demeure secret. En janvier 1957, le général Ailleret rédige le rapport qui détermine le site d’expérimentation de l’engin à venir.

Tout est en place, à la fin de la IVe République, pour expérimenter une bombe. In extremis, le 11 avril 1958, Félix Gaillard, président du Conseil, donne au CEA l’instruction écrite de préparer un tir pour le premier semestre 1960. Une bombe pour quoi faire ?

Page 2

Le tournant de 1958 : la bombe avant la doctrine

En octobre 1957, l’assouplissement de la loi Mac-Mahon au bénéfice de la seule Grande-Bretagne déçoit l’espoir français d’une acquisition de l’arme via Washington (de Gaulle et le choix d’une bombe française). Revenu aux affaires, de Gaulle propose dans un mémorandum du 17 septembre 1958 une gouvernance tripartite Londres-Washington-Paris au sein de l’OTAN et le partage de secrets américains. L’échec de cette offre conduit au choix de la souveraineté nucléaire, assumée publiquement. Le 3 septembre 1959, de Gaulle explique à Eisenhower : « Il nous faut avoir de quoi dissuader tout agresseur éventuel de nous frapper chez nous, ce qui exige que nous soyons en mesure de le frapper chez lui et qu’il sache que nous le ferions sans attendre aucune permission du dehors ». Le 3 novembre 1959, le président déclare à l’École militaire que la France doit se doter de sa propre « force de frappe ». Dans la foulée du premier essai réalisé le 13 février 1960, Gerboise bleue, le général Gallois esquisse dans le Monde une doctrine justifiée par l’exigence d’indépendance dans l’élaboration de l’outil atomique, compte tenu des doutes sur le parapluie nucléaire étatsunien : « L’Amérique prendra plus difficilement que dans le passé le risque de garantir l’Europe ».

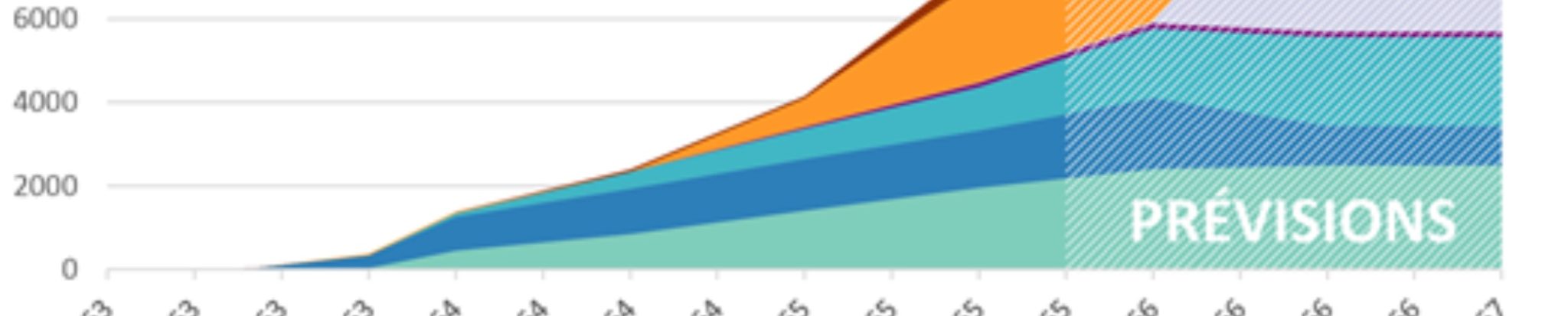

Le socle élémentaire de cette doctrine repose sur une discussion à l’Assemblée des lois de programme militaires votée pour cinq ans. Pierre Messmer, en charge de la Défense de 1960 jusqu’au départ du général (1969) y voit une façon « d’assumer la responsabilité » du programme atomique devant l’opinion [4]. Loin de l’image rétrospective d’un consensus (quel consensus sur la dissuasion), la loi adoptée le 8 décembre 1960, dont le coût représente 5,44% du PIB, est rejetée deux fois par le Sénat. Les 31 milliards votés pour cinq ans visent à doter la France dès 1964 d’une douzaine de bombes A et de leurs vecteurs, douze Mirage IV, en attendant les missiles sol-sol (plateau d’Albion) et les sous-marins nucléaires[5]. Michel Debré engage la responsabilité de son gouvernement (49.3) et affronte trois motions de censure. L’atome miliaire cristallise contre lui la droite atlantiste (Reynaud), le centre européiste (Lecanuet) et démocrate-chrétien qui souhaite une bombe européenne, mais aussi la gauche socialiste et les « indépendants » dont Jean-Marie Le Pen, qui préfère lutter contre la « subversion » en Algérie « plutôt que de consacrer des sommes astronomiques à une guerre [que] nous ne nous ferons peut-être jamais »[6].

De Gaulle connait cette hostilité envers une arme de non-emploi qu’il évoque au conseil de défense du 7 mai 1960 : « L’armement nucléaire ne servira pas, donc ce n’est pas la peine de s’y lancer. Par contre, il faudra toujours des armements conventionnels » [7]. Quoiqu’il redoute une apocalypse contradictoire avec le principe d’une arme créatrice de paix (« Le drame de l’humanité est le suivant : on risque d’utiliser l’armement nucléaire, car je crois qu’on s’en servira, cela correspond à une nécessité de l’espèce qui se multiplie à l’excès et qui voudra se détruire ») il voit dans la bombe mégatonnique la meilleure garantie que l’arme reste de non-emploi : « Si ce jour-là arrive et si la France n’a pas la bombe « H », il n’y aura plus de France qui sera ou détruite ou empochée par quelqu’un d’autre. C’est cela qui se décide aujourd’hui ».

Le relevé de décision ne s’interdit pourtant pas un emploi tactique de l’arme : on envisage « une force nucléaire intermédiaire » au « caractère tactico-stratégique » capable « d’atteindre des objectifs importants en Russie ». Le relevé de décision conclut que « le concept OTAN des représailles massives » qui prévaut depuis la guerre de Corée pour compenser l’asymétrie des moyens conventionnels entre l’OTAN et le Pacte de Varsovie « est trop simpliste » [8]. Les Français se plaignent pourtant de son abandon, après la crise de Cuba, en 1962, lorsque Kennedy adopte la « riposte graduée » (flexible response). La notion de réponse proportionnée à l’attaque devient la doctrine de l’OTAN en 1967, ce qui oblige la France à préciser sa propre position.

Page 3

Quelle doctrine pour la nouvelle arme ?

En 1963 de Gaulle affirme en conférence de presse qu’il refuse le partage de la dissuasion. La France conserve son autonomie d’emploi au sein de l’OTAN. Messmer reprend officiellement les notions de « représailles anticipées » et de « dommages inacceptables » pour protéger les intérêts vitaux puis, en 1966, de « faible au fort ». Mais cette doctrine ne s’élabore pas d’une façon solitaire et linéaire : la scène d’énonciation est multiple, ces concepts ayant été formulés par des stratèges dès l’après-guerre, et leur source intellectuelle n’est pas seulement française.

Aussi bien, la doctrine ne s’élabore pas seulement en conseil de défense. Après Raoul Castex, amiral qui pense le rapport du faible au fort dès 1945, les « quatre généraux de l’apocalypse » livrent au public leurs réflexions avec l’imprimatur supposé du pouvoir politique. Pierre Gallois développe le concept du « pouvoir égalisateur de l’atome » dans Stratégie de l’âge nucléaire, en 1960, et développe la notion de souveraineté nucléaire (« le risque nucléaire ne se partage pas »). Lucien Poirier formule en 1966 la notion d’intérêts vitaux dans le cadre du Centre de prospective et d’évaluation (CPE) voulu par Messmer – sans pouvoir imposer la dimension purement stratégique des armes tactiques [9]. La contribution d’André Beaufre, avec son Institut français d’étude stratégiques, porte sur le rôle de la force de frappe française au sein des forces alliées tandis qu’on retient de Charles Ailleret sa fameuse formule « tous azimuts » qui proclame l’absolue indépendance du choix des cibles.

Les influences étrangères se lisent dans la plupart de ces notions. Celle du faible au fort est dérivée des représailles massives anglo-saxonnes. Les « dommage inacceptables » sont hérités du Livre blanc britannique de 1962, familier à Gallois qui a participé à un groupe de l’OTAN chargé de penser la défense européenne dans le cadre de l’asymétrie des forces conventionnelles [10]. Raymond Aron incarne la porosité des théories, en passeur entre les États-Unis et la France. En 1960, dans sa préface à La Stratégie de l’âge nucléaire de Gallois, il critique la rationalité de la dissuasion. Dans Le Grand Débat. Initiation à la stratégie atomique, largement commenté aux États-Unis, il accompagne l’évolution de Kennedy vers la riposte graduée, jugeant que la « guerre absolue » des représailles massives relève d’un bluff peu crédible.[11]

Cette doctrine s’appuie-t-elle sur un outil assez opérationnel pour être crédible ? La question a opposé le politiste Benoît Pelopidas et le physicien Sébastien Philippe aux historiens Maurice Vaïsse et Dominique Mongin [12]. Sans chercher à identifier de façon naïvement positiviste la date précise où la validité technique de la bombe française et de ses vecteurs aurait rendu la doctrine efficace, la question engageant des représentations autant que des savoirs, les archives laissent voir un flottement sur le caractère opérationnel de la force de frappe dans les années 1964-1965. La doctrine habille en effet pour la première fois un outil militaire avec la livraison du Mirage IV, premier vecteur française en 1964. L’avion peut atteindre Varsovie ou Belgrade et toucherait Sébastopol et Leningrad avec ravitaillement via un Vautour et jusqu’à Moscou et Stalingrad avec le ravitailleur KC 135 acheté à Boeing et disposé en soutien des Mirage IVA en octobre 1964, ce que montre cette carte jointe au dossier préparatoire au conseil de défense du 19 janvier 1962 sur les « Possibilités opérationnelles du Mirage IVA » :

Page 4

L’avion doit embarquer une arme de 60 kt, testée en Algérie : l’AN 11. Sa fiabilité est discutée au conseil de défense du 30 octobre 1964. Thiry demande : « Doit-on faire un tir d’épreuve de l’arme Mirage IV en Polynésie ? ». Le général Maurin, commandant des Forces Aériennes stratégiques (FAS), s’inquiète que la chaleur dégagée par le cœur de l’engin avale la charge [13]. De Gaulle se veut rassurant : « il n’y a pas de risques qu’une bombe explose accidentellement à Mont-de-Marsan » (base des Mirages IV). Pompidou se fait l’avocat du diable et demande si « la bombe ne se dégrade pas d’elle-même quand elle est montée »[14]. L’incertitude sur la stabilité de la bombe AN-11 ne sera jamais levée malgré les promesses de Hirsch, ce 30 octobre 1964 : « Le conditionnement est prévu. En janvier, cela sera réparé. Les détériorations constatées sur l’implosoir ne veulent pas dire que l’arme ne fonctionnerait pas ». Jean Forestier, responsable du programme des Mirage IV A, rappelle son surnom angoissant de « bombe de précocité »[15]. Maurin admet que la dissuasion reste théorique aussi longtemps que l’essai par largage aérien n’est pas réalisé : « Tant que les expérimentations du CEA n’auront pas été faites, je ne pourrai pas dire que j’ai une bombe opérationnelle ». De Gaulle conclut : « Il faudra faire une expérience réelle dans les conditions du temps de guerre, une bombe A lancée par avion ». Les participants au conseil de défense du 30 octobre s’accordent à considérer qu’il faut avoir « fait exploser une bombe lancée d’un Mirage IV dans les conditions réelles », pour savoir « si cela marche »[16]. L’arme est retirée du service en 1966 avant son essai en vol[17].

C’est une nouvelle version de la bombe A, plus stable, prévue pour 1966 sous le nom d’AN-21, qui est essayée à Moruroa, répondant au souhait formulé le 30 octobre 1964 par le général Maurin de prévoir un essai avec ce futur engin « au CEP aussitôt qu’il sera prêt ». Tel est l’un des usages les plus pressants du nouveau site, avant la mise au point de la bombe H. Le premier tir par avion de la bombe A, le 19 juillet 1966, au large de Moruroa (essai Tamouré) ne valide pas l’AN11 mais bien l’AN21.

Crédible ou pas, la force de frappe française a désormais une doctrine dont il est difficile de déterminer si elle devance ou si elle s’adapte aux avancées technologiques de la DAM. Ainsi des armes nucléaires tactiques (ANT, traduction de l’américain « tactical nuclear weapon ») permises par la miniaturisation, développant une puissance d’une dizaine de kt. L’armée de Terre, marginalisée dans l’effort de dissuasion, est consolée par la mise au point du Pluton, un missile d’une portée de 120 km emportant l’AN-51 de 10 ou 25 kt. Le général Lavaud, délégué ministériel pour l’armement, artilleur, ancien chef d’état-major des armées, a reçu comme mission « de prévoir des études sur les engins tactiques » de la part de Messmer. Le général Le Puloch, chef d’état-major de l’Armée de terre, renchérit sur l’intérêt de mener ces études qui envisagent l’emploi « du plutonium et du plutonium sale pour armes tactiques ». Ce principe, confirmé en 1963, se traduit par une décision formelle au conseil de défense du 10 novembre 1966, le plutonium nécessaire étant désormais disponible.

Washington dispose d’un tel outil pour la riposte graduée : ses Honest John sont déployés en France depuis 1957. Mais pourquoi se doter d’un engin tactique, arme d’emploi, dans le cadre de la doctrine française de représailles massives ? Cette ANT est tant bien que mal intégrée à la doctrine. Ailleret prévoit qu’elle aura des effets stratégiques. De Gaulle l’inscrit dans ce champ en la considérant comme « un moyen supplémentaire de prévention contre l’Apocalypse ». En 1964, devant Peyrefitte, il explique qu’il ne s’agit pas d’un moyen de compenser le déséquilibre des forces conventionnelles sur le champ de bataille, mais d’un « coup de semonce » pour convaincre l’ennemi de la résolution à employer l’arme stratégique [18]. En 1970, le général de Boissieu reçoit ce testament de son beau-père : « Si un jour, pour des questions de crédits, vous devez choisir entre l’atome tactique et l’atome stratégique, croyez-moi faites l’effort sur l’atome tactique, car il vaut mieux faire effort sur ce qui précède l’apocalypse que sur l’apocalypse ». En 1966, Lucien Poirier développe la notion de « test » ce que formalise le Livre blanc de 1972, avant que ne s’impose la formule du « dernier avertissement » employée en 1975 lors d’un discours prononcé au camp de Mailly par Jacques Chirac, alors Premier ministre de Valéry Giscard d’Estaing.

Page 5

La difficile acquisition de la bombe H et les inflexions de la doctrine

Le tir Canopus du 24 août 1968 consacre l’ambition gaullienne d’indépendance et d’influence diplomatique par l’outil nucléaire (bombe H). La doctrine française fondée sur la triple composante aérienne, océanique (sous-marins lanceurs d’engins) et terrestres (plateau d’Albion, aux missiles enterrés, choisi en 1965), résumée sous la formule provocatrice « tous azimuts », ne signifie pas que Paris ne se connaît que des ennemis. Indépendante, la France n’est pas neutre dans la guerre froide. Elle ne ménage pas son soutien à Washington lors de la crise des missiles de Cuba. Mais la solitude de l’effort a la valeur de son coût : l’arme offre une totale liberté de concevoir sa doctrine d’emploi, laquelle évolue selon les présidents de la République.

Depuis que l’élection présidentielle se fait au suffrage universel direct (1962), le général de Gaulle personnalise la souveraineté nucléaire française ; il détient un sceptre républicain [19]. La personnalité du déclencheur de la bombe devient un élément de la dissuasion. Il le dit à Eisenhower : « Les Soviétiques me connaissent. Ils savent que s’ils envahissent l’Europe occidentale et que je possède la force de frappe, je m’en servirai, et ce sera pour eux une dissuasion supplémentaire. Il me faut avoir la capacité d’être insupportable tout seul ». La doctrine est délibérée dans les comités de défense, le Conseil des armements nucléaires, voire le conseil national du renseignement où siègent le premier ministre, les ministres concernés, le CEMA, le DAM. Mais chaque président se pique d’apposer sa touche : la personnalisation s’étend par-delà la décision de l’emploi, à la doctrine.

Pompidou insiste sur la dimension pacifiste de la dissuasion avec la notion de suffisance ou de « stricte suffisance » : la France se dote du nombre au plus juste d’armes pour imposer des « dommages inacceptables », sans s’inscrire dans la course aux armements des deux grandes puissances. Le livre blanc de 1972 préparé par Debré sous la présidence Pompidou, assigne à la force de frappe la mission d’assurer la sécurité de l’Hexagone et de participer à celle de l’Europe mais aussi de protéger les territoires lointains qui relèvent de la souveraineté française, dans une logique gaullienne de refus des blocs. Son successeur infléchit la doctrine : l’historiographie a de longtemps noté « l’adaptation de la stratégie nucléaire française à celle des États-Unis sous Giscard d’Estaing », alors que l’OTAN reconnaissait symétriquement, en 1974, la valeur de la contribution indépendante de la force de frappe française [20]. Le discours que le Premier ministre Raymond Barre prononce à Mailly en 1977, rapproche l’ANT de la riposte graduée de l’OTAN, au détriment du coup de semonce gaullien ou de l’ultime avertissement chiraquien. En 1979, la crise des euromissiles voit l’OTAN répliquer aux SS-20 soviétiques positionnés en 1977 en installant en Europe occidentale de nouveaux vecteurs. La France, sortie du commandement intégré, n’est pas associée à la décision. Est-ce l’une des raisons pour lesquelles les réactions de l’opinion y sont moins fortes qu’ailleurs ?

Le ralliement de la gauche à la dissuasion, contemporaine quoiqu’indépendante de la crise, fait de la première élection d’un président socialiste à l’ère nucléaire, en 1981 un non évènement pour la doctrine de dissuasion, le succès de François Mitterrand ayant été préparé par le ralliement du PC et du PS à la dissuasion [21]. Le nouveau président place la force de frappe au centre de la défense des « intérêts vitaux ». Sans définir ces derniers (l’ultime avertissement serait une façon de marquer qu’ils sont impliqués par la menace), la bombe les défend contre une attaque nucléaire mais aussi une offensive conventionnelle. Confronté aux manifestations anti-nucléaires en Europe, Mitterrand soutient l’OTAN et le proclame au Bundestag, lieu symbolique par sa proximité avec la menace soviétique : « Je suis, moi aussi, contre les euromissiles. Seulement, je constate des choses tout à fait simples, dans le débat actuel, le pacifisme et tout ce qu’il recouvre, il est à l’Ouest et les euromissiles, ils sont à l’Est ; et je pense qu’il s’agit là d’un rapport inégal ». Le ministre de la Défense Charles Hernu dissipe en 1984 toute confusion à propos des ANT : ce ne sont pas des armes d’emploi en vue d’une riposte graduée, mais des armes « préstratégiques » dans le cadre de l’ultime avertissement qui réinscrit la doctrine française dans la filiation gaullienne. C’est du reste à cette période que la notion de gaullo-mitterrandisme apparait.

Page 6

Le PS au pouvoir : le « 3e âge de notre doctrine » à la fin de la Guerre froide

Le deuxième mandat du président socialiste est l’occasion d’affiner la doctrine face à une RFA rétive à ce que les troupes soviétiques puisse devenir des cibles en territoire allemand pour l’ultime avertissement. Le 11 octobre 1988, Mitterrand prononce un discours ambigu à l’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale : « Les armes préstratégiques ne sont pas destinées à prolonger les armes conventionnelles. Elles se placent par définition au début du processus nucléaire ». Pour satisfaire la RFA, il ajoute, à propos du remplaçant du Pluton : « Bien entendu, l’ultime avertissement ne pourrait être délivré que sur des objectifs strictement militaires. C’est ainsi qu’il faut comprendre l’utilisation du Hadès ». Souplesse d’emploi et ambiguïté doctrinale : le Hadès est en effet doté au choix de tête de 80 kt ou 5 à 10kt, capables d’atteindre 25 cibles soviétiques depuis la France.

Face à la pression de Helmut Kohl, Mitterrand est tenté de renoncer à la possibilité de viser des troupes soviétiques en marche sur le sol allemand, mais son ministre de la Défense, Jean-Pierre Chevènement, veut que le président conserve le libre choix « des formes de la frappe d’ultime avertissement » afin « que l’ambiguïté soit à son comble dans l’esprit d’un agresseur éventuel » [22]. Pour rendre supportable ce choix à la RFA et la soustraire à l’influence du slogan soviétique d’une Europe dénucléarisée, cadre d’une réunification allemande, Chevènement met en avant la notion d’une « Europe de la défense »[23]. Pour autant, il ne renonce pas à L’exception française, (titre du livre de Julliard, Furet et Rosanvallon paru en 1988), soit la capacité singulière, en Europe, à disposer d’une force de frappe indépendante[24]. Dix ans avant la déclaration commune franco-britannique de Saint-Malo, en décembre 1998, Chevènement développe la notion d’une défense européenne pourvu qu’elle ne dilue pas la « capacité nucléaire » de la France. Il prévoit en effet que « des raisons budgétaires et géopolitiques (la montée de l’Asie et de l’Océan Pacifique) conduiront certainement les États-Unis à réduire leur engagement européen »[25]. Il en parle avec Egon Bahr, figure du SPD, en juin 1989. Le député allemand adhère à la notion d’une Europe de la Défense construite autour du couple franco-allemand, où l’arsenal nucléaire français jouerait le pilier de la sécurité européenne[26]. La réunification allemande ruine cette perspective.

Page 6

Quelle dissuasion après la Guerre froide ?

Alors que Mitterrand réserve sa politique à l’égard du désarmement initié par Moscou et Washington (il écrit à Bush en juillet 1989 que la France entend apprécier « souverainement les modalités d’application des réductions convenues de façon à préserver sa stratégie autonome de dissuasion nucléaire » [27]), la chute du mur conduit Chevènement à envisager deux hypothèses pas forcément exclusives : un retour au directoire à trois envisagé en 1958 par de Gaulle ; la perspective d’« une dissuasion franco-allemande ». Sa conversion au partage préstratégique avec l’Allemagne qu’il n’a eu de cesse de combattre ressemble à une fuite en avant : dans une note du 9 avril 1990, il propose d’établir un protocole de concertation pour les cibles visées par un ultime avertissement et d’accepter une autorisation de tir conjointe[28]. Le ministre redoute une Allemagne nucléarisée par elle-même : « Si dans dix ans, l’Allemagne entend posséder l’arme nucléaire et ne dépend plus en dernier ressort des Occidentaux pour sa sécurité, rien ne tempérera son hégémonie en Europe »[29]. Il propose de « bâtir une dissuasion franco-allemande »[30]. L’évolution diplomatique de l’été 1990 aboutit au traité de Moscou du 12 septembre 1990 « portant règlement définitif concernant l’Allemagne », qui ferme l’horizon d’une Allemagne nucléarisée. Son article 3 stipule : « Les gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande réaffirment leur renonciation à la fabrication, à la possession et au contrôle d’armes nucléaires, biologiques et chimiques ».

La fin de la guerre froide affaiblit l’acceptabilité des essais nucléaires. La France a refusé de signer le traité de Moscou de 1963 interdisant les essais aériens (TIPEN) (elle tire en atmosphérique de 1966 à 1974 en Polynésie) puis le Traité de Non-Prolifération (TNP) conçu en 1968 pour restreindre le club nucléaire aux États ayant réalisé au moins un essai avant 1967. Paris ne signe le TNP qu’en 1992, année du moratoire sur ses essais au CEP et de la fin de production de plutonium. C’est la période de mise sous cocon des Hadès, bientôt démantelés, à l’instar du plateau d’Albion (1996-1998) puis du CEP (1998) après l’ultime campagne de 1995-1996 qui coïncide avec l’arrêt de la production d’uranium enrichi.

La France s’en remet désormais à un programme de simulation informatique pour maintenir sa capacité nucléaire. Le livre blanc de 1994, rédigé pendant la cohabitation Mitterrand/Balladur, justifie cette diminution de l’effort nucléaire par le contexte de « dividendes de la paix ». Il insiste sur le péril de la prolifération, mais affiche la centralité des forces conventionnelles et des forces de projection dans le contexte des guerres du Golfe et des Balkans. La réduction du nucléaire est assumée par J. Chirac dans un discours de février 1996 : « Nous devons tirer profit du répit qu’offre la situation stratégique actuelle pour repenser notre posture nucléaire ».