Page 1

Le 20 février 1962, Jean Thiry embarque à Orly dans un Constellation qui ressemble à n’importe quel avion de ligne, à destination de Tahiti et Nouméa[1]. Promu général de division aérienne, l’officier de 48 ans fera escale aux États-Unis travesti par une mince « légende » : fonctionnaire de l’aviation civile, il se rend dans le Pacifique pour y organiser une région aérienne. Accompagné d’un authentique représentant du ministère de l’Aéronautique, il est capable d’évoquer les besoins de la France en terrains de déroutement pour les lignes qui s’ouvrent grâce à l’ouverture de l’aéroport de Faaa, quelques semaines plus tôt. En réalité, depuis deux ans, le général Thiry est à la tête du CIAS, le Commandement Interarmées des Armes Spéciales : chimiques, biologiques et nucléaires. Sa carrière a pris ce tournant cinq ans plus tôt. Malgré sa participation majeure à l’histoire du CEP, dont il a choisi la localisation, où il a organisé les trois premières campagnes (1966 à 1968) et expérimenté la bombe H, il demeure inconnu. Faut-il y voir une relation de causalité ? Le premier DirCEN dérogeait à l’orthodoxie de la dissuasion française de l’ère gaullienne…

Une carrière sous le signe de l’atome

Il y a une part de contingence dans l’accès de Jean Thiry aux responsabilités qui lui donnent l’occasion de choisir la Polynésie pour y créer le CEP, mais son héritage le disposait plus qu’un autre à trouver une place dans le nouveau monde de l’armement atomique. Fils de normalien, il prépare l’École polytechnique sous la férule de son père, le physicien René Thiry : « il était hors de question de faire autre chose que des études scientifiques assez poussées ». Jean préfère « quelque chose de plus actif, de remuant, de plus rapide d’accès » que la carrière universitaire. Il réussit Polytechnique et choisit l’École d’application de la toute jeune armée de l’Air. Il en sort sous-lieutenant avec son brevet de pilote en 1936, bombardier plutôt que chasseur, choix des premiers classés.

Militaire du fait de son rang de sortie à l’X, Jean est avant tout aviateur et même pilote. C’est à ce prisme qu’il juge ses chefs. Son patriotisme mêle esprit cocardier, mauvais caractère et débrouillardise. Interrogé sur la réoccupation de la Rhénanie en 1936, il se souvient de son inquiétude compte tenu de l’état de l’armée de l’Air et de la mobilisation de l’opinion allemande. En septembre 1939, il est pessimiste sur l’issue de la guerre. Le 17 juin 1940, l’appel de Pétain à cesser le combat le fait partir à Oran en avion. Considéré comme déserteur, il rallie l’armée d’armistice jusqu’au débarquement anglo-américain de novembre 1942 où il prend la mesure de la puissance américaine. Capitaine intégré à la Royal Air Force dans le cadre des accords négociés par Giraud qui, il est cité pour ses participations aux bombardements « en appui direct de l’Armée britannique » sur Caen puis dans la Ruhr. Mais il souffre difficilement la mise sous tutelle de l’armée d’armistice humiliée par la défaite de 1940, l’accueil que lui réservent les Français libres et les Britanniques. Il critique les officiers français qui « s’écrasent » devant les petites humiliations des Anglais. Thiry fait peindre des cocardes françaises sur ses avions et revendique de « démolir la tactique du Bomber command » : il place son escadrille de sorte que les pilotes français évitent le flanc de la flotte et l’altitude les plus exposés, au détriment des « pigeons » anglosaxons. Cela finit par se savoir. « Engueulé » par ses chefs, Thiry n’est pas mécontent d’être évincé : il en avait « marre de l’Angleterre ». Il annote la punition attribuée par sa hiérarchie, « a par son attitude déplu à nos alliés britanniques », d’un cinglant : « je ne reconnais ni la sanction ni l’autorité qui prétend me l’infliger » [2].

Page 2 - ceci défini une page entière en PDF

Ces épisodes disent un tempérament et la sensibilité d’un patriotisme hostile à la domination. Le projet de CEP qu’il décrit au Ministère de l’Outre-mer en 1962 évoque l’impérialisme américain comme un contre-modèle de ce qu’il souhaite réaliser en Polynésie : « L’idée directrice doit être d’éviter un séparatisme absolu (genre forces américaines en Europe) et, au contraire, d’intégrer le plus possible notre entreprise dans l’économie du Territoire »[3]. Interrogé en 1976, il se montre désabusé sur le dispositif stratégique étatsunien où l’Europe est traitée comme un morceau d’empire interchangeable : « Pour eux, l’Europe c’est loin, on a perdu la guerre du Viêt-Nam, bah oui pour eux c’est un peu la même chose ». Pour autant, son patriotisme n’a rien de progressiste en matière de décolonisation. Il évoque sans émotion la répression féroce à Madagascar où il passe, en 1947, « un séjour extrêmement agréable ». Le général Christienne qui l’interroge en déduit : « c’était après la révolte, ce qu’on a appelé la révolte ? ». Thiry, impavide : « c’était pendant, il y avait déjà un moment, c’était sur le point d’être gagné, mais ce n’était pas fini, on faisait encore des opérations, qui consistaient à tirer sur tout ce qui fumait dans les forêts, car les rebelles s’étaient réfugiés dans les forêts, on les repérait et on envoyait quelques bombes là-dessus ».

Thiry n’a pas mûri de dessein pour prendre des responsabilités dans le nucléaire. En 1957, c’est la contingence d’une rencontre au Centre des Hautes Études Militaires (CHEM) qui l’y amène. Instructeur, il assiste le colonel Ailleret, de six ans son aîné, dans la préparation d’un exercice mobilisant la doctrine de dissuasion. Thiry qui se reconnait « facilement critique à l’égard des chefs » s’entend bien avec les « types impossibles », au fort caractère. C’est le cas d’Ailleret (1907-1968), résistant, déporté à Buchenwald, Commandant des Armes Spéciales (CAS) de l’armée de Terre depuis sa création en janvier 1952. Dans la foulée de leur rencontre Ailleret prend, avec le grade de général, la direction du tout nouveau Commandement Interarmées des Armes Spéciales (CIAS), chargé de piloter, du côté des Armées, l’armement nucléaire français qui se conçoit chez les civils du CEA. Ailleret place sa cinquantaine de militaires venus des trois armes au cœur de la Défense nationale[4]. Plus gaulliste que de Gaulle, il parlera en 1967 de dissuasion « tous azimuts » au grand dam des Atlantistes.

Thiry se place d’emblée en successeur, rue de la tour Maubourg : son chef a prévu de prendre un commandement en Algérie après le premier tir au Sahara, prévu début 1960. Thiry apprécie en son chef le « bon organisateur » qui conçoit le site de Reggane. Il suit la construction de la base, rencontre le CEA, apprend « les règles de sécurité » et gère les contacts avec le DAM : « voilà un rôle qui me revenait d’arranger les pots cassés » entre Ailleret et Buchalet. Thiry travaille avec une cohorte de polytechniciens, dont Durcos, l’officier du Génie de l’Armée de terre qui construit le site de Reggane et dont il fera son second. En mai 1960 Thiry prend la tête du CIAS et obtient sa troisième étoile (décembre 1961). Ascension rapide, qui sanctionne l’importance nouvelle de l’armement nucléaire dans la Ve République du général de Gaulle.

Un patriotisme républicain : fils de physicien et polytechnicien

Jean Thiry croise l’aventure de la bombe française à la faveur d’une ascension sociale fondée sur le mérite scolaire. Sa trajectoire doit beaucoup aux liens institués après la Grande guerre entre le monde académique, les décideurs politiques et les exigences militaires. Né en 1913, fils d’un professeur à l’université de Strasbourg, lui-même fils d’un cheminot, Jean Thiry entre dans l’armée en 1933 à l’occasion de sa réussite à Polytechnique. Son père René est passé de l’école de Langres au Lycée de Dijon, d’où il a préparé et réussi le concours d’entrée à l’École normale

Page 3

supérieure[5]. La guerre a surpris le jeune agrégé de mathématiques au lycée de Reims, où il a rencontré son épouse. Officier, fait prisonnier à Verdun, René Thiry reprend ses études après l’armistice et soutient une thèse. Le choix de Jean, son fils ainé, à la sortie de l’X, d’intégrer la nouvelle École de l’Air (vieille de dix ans), puis de servir dans cette arme nouvelle, n’est pas étranger aux liens que René a noué avec le Ministère de l’Air. L’offre à René Thiry de diriger un Institut de Mécanique des Fluides à Strasbourg tient à ses liens avec Albert Caquot, directeur général de la Section Technique de l’Aéronautique au ministère de l’Air. Au début du CEP, Jean Thiry sortira Albert Caquot de sa retraite pour créer les ballons nécessaires aux explosions en altitude. Le réseau de ces instituts consacrés à la mécanique des fluides (Marseille en est doté en 1939 grâce à René Thiry,) est l’aboutissement d’une politique décidée au début des années 1920 par le ministre de l’Air Laurent-Eynac.

L’accès à l’école polytechnique compte pour beaucoup dans le parcours de Jean Thiry. La bombe est une affaire de polytechniciens. La promotion de 1928 a fourni les premiers architectes du programme atomique français sous la IVe République. L’esprit de corps permet d’arranger certaines tensions entre les armées et la DAM. Thiry joue de cette connivence avec Robert Hirsch à la tête du CEA de 1963 à 1970 pour améliorer les relations dégradées par l’échec du 2e tir souterrain à In-Ecker (Béryl, le 1er mai 1962) : « On s’est bien disputé au début. […] On est de deux promotions différentes de l’X et ça s’est très bien arrangé »[6]. Aviateur plutôt que militaire Thiry marque une fierté distinctive d’être X lorsqu’il parle des saint-cyriens. C’est à l’École polytechnique, symbole de la valeur méritocratique, que le gouvernement organise la conférence de presse qui annonce la première explosion atomique française. Buchalet y partage la paternité de la bombe française avec Ailleret. Thiry le raconte en soulignant l’exception saint-cyrienne que représente le premier patron de la DAM : « Buchalet, finalement, qui est bon diable, a dit à l’École Polytechnique dont il ne sort pas, alors qu’Ailleret en sort, cette phrase en 1960 : « la bombe française a une seule mère, mais plusieurs pères » ; il a laissé sa part de paternité à Ailleret ».

Au CIAS, le général Thiry y rencontre toute une théorie de polytechniciens plus jeunes que lui : il recrute Durcos, le responsable des travaux du Génie à l’état-major d’Alger, un X responsable de la construction du polygone de tir de Reggane, pour en faire son second. Dans le Constellation du général Thiry, qui part pour Tahiti, l’amiral Salmon, « vieux loup de mer pittoresque [7]», ancien pacha du « Colbert », chargé de reconnaître à vue les potentialités des différents atolls et îles hautes pour y abriter un champ de tir, est X28… Thiry apprécie cette familiarité, lorsqu’il évoque l’équipée, quinze ans plus tard : « Salmon, mon camarade Salmon, polytechnicien aussi, vous voyez on en trouve même dans la marine ».

Culture militaire du secret, du risque et de l’autorité

Sans être gaulliste, Jean Thiry assume le caractère désormais triomphant de l’atome français, tout en acceptant de participer du secret d’État qui empêche les Polynésiens d’être associés au choix du site ou à l’information sur les risques environnementaux et sanitaires. La Résistance a conféré ses lettres de noblesse à la clandestinité. Dans l’avion qu’il affrète, une

Page 4

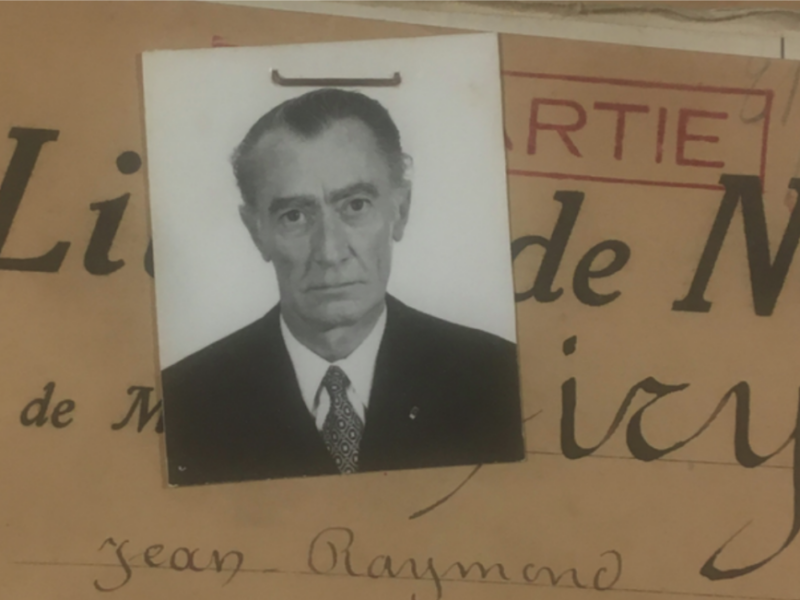

équipe d’une dizaine de militaires liés par l’expérience du secret. Le pilote de l’avion UTA affrété pour l’occasion, Charles Locqueneux, est un ancien de l’escadrille de Thiry en Angleterre : « Je lui dis attention, vous ne parlez de rien »[8]. Le seul véritable civil de l’équipe, Lamaison, authentique membre de l’aviation civile française, est un ancien colonel de l’armée de l’air, qui tiendra sa langue. La compagnie UTA, qui entend ouvrir de nouvelles lignes dans le Pacifique, est mis dans la confidence, pour le plus grand profit de la mission militaire. Le secret est éventé aux États-Unis, où il est fiché. Thiry, en civil présente alors l’apparence qu’on retrouve dans la photo de son dossier personnel au SHD[9].

Figure 1

Ce cliché, pris en fin de carrière, le représente en civil, contrairement à la plupart des clichés que l’on peut trouver en ligne

Thiry s’en amuse ; peu lui chaut, pourvu que les Polynésiens n’en soient pas informés : « quand j’ai passé l’immigration, ils ont rigolé : « mais, ce n’est pas vous qui êtes à Reggane ? »».

En matière de culture du risque, Thiry revendique la supériorité de l’éthique militaire et de l’expérience du combattant sur l’atomiste dans la mise au point de la force de frappe. L’accident de Béryl, en mai 1962, le conduit à marquer son territoire, face aux ingénieurs du CEA. Thiry envoie « un télégramme à Paris, avec copie à l’Élysée » qui fait du bruit. Lorsqu’il évoque ce souvenir, 14 ans plus tard, il utilise à deux reprises des images animales pour disqualifier les civils : les « agents du CEA avaient fiché le camp comme des lapins par frousse » ; « effectivement je ne disais pas du bien des canards du CEA ». Thiry assume la prédisposition des militaires à assurer

Page 5

les périls de l’aventure atomique : « Je ne pouvais pas dire du bien de gens qui sont pétochards et qui font mal leur métier ». La reconnaissance de l’hiver 1962 (choix du CEP) offre à l’ancien pilote de bombardier l’occasion de montrer son flegme lors d’un survol des Marquises à basse altitude : les volets des ailes ne remontent plus. Impossible de rentrer autrement qu’à raz des flots et à vitesse réduite. Huit heures de vol pour parcourir 2 000 km et plus une goutte de kérosène en arrivant à Tahiti. Parmi la tonne de matériel chargé, pas de « bicyclette », la pièce cassée qui empêche les volets de désolidariser. Thiry recourt à l’aéronavale américaine, qui envoie une pièce de rechange depuis Hawaï…

Cette éthique militaire fait de Thiry un chef qui n’entend pas composer dans le choix du CEP, sa construction, son fonctionnement. Il ne lui suffit pas d’avoir choisi presque seul Moruroa et Fangataufa : il veut y mener les campagnes comme bon lui semble. Il s’émancipe de la DAM comme des Armées où Ailleret, chef d’état-major, entend le cadrer. Thiry obtient une heure d’audience en tête à tête avec de Gaulle. Il en sort avec un décret avalisé en Conseil de défense qui le met « au niveau du redoutable Monsieur Hirsh et du terrible général Lavaud », soit l’Administrateur du CEA et le Délégué ministériel pour l’armement. Le DirCEN dépend directement du ministre et peut traiter Viard comme son « directeur technique ».

Un attachement durable mais distancié à la dissuasion

Pour être un pionnier de la force de frappe française, Thiry n’est pas un partisan aveugle de la dissuasion. L’accélération de sa carrière grâce à son entrée au CIAS ne correspond pas à un engagement aveugle en faveur de la dissuasion. Thiry n’a jamais dit, comme Roger Baléras, directeur de la DAM : « Les gens y entraient comme en religion. C’était mon cas ».

Le général d’armée aérienne quitte l’armée active en 1969, à 56 ans. Ce n’est pas par désintérêt pour l’atome puisqu’en mars 1971 il devient attaché militaire auprès de Giraud, administrateur du CEA[10]. Son rôle au CEP ne l’a pas conduit aux plus hautes responsabilités à l’état-major, contrairement à des X comme Ailleret ou Fourquet son « copain » de promotion, qui a connu une progression éclair comme compagnon de Libération (« je lui ai dit bravo, tu t’es bien débrouillée ! Mais moi aussi j’ai risqué ma peau en Angleterre »). Thiry a-t-il anticipé un plafond de verre pour ceux qui n’étaient pas Français libres ? Parti sans atteindre les cimes de la hiérarchie militaire, Thiry prend ses distances avec l’orthodoxie en matière de dissuasion,

Lorsqu’on l’interroge sur sa carrière, en 1976, il ne se targue pas d’avoir participé à une épopée grandiose. Il décrit sa contribution à une entreprise qui lui a semblé nécessaire pour maintenir la France dans le jeu mondial : « L’arme nucléaire, c’est bien dommage, d’un point de vue moral, tout à fait dommage que l’humanité ait fait l’apprenti sorcier et ait inventé des outils pareils ». Il voit dans le bombardement de Hiroshima « un geste un peu barbare » tout en assumant la doctrine de la dissuasion, comme « un facteur de paix ». Mais il ne croit pas que la dissuasion soit une garantie kantienne de paix perpétuelle. Il réfute l’idée que la bombe suffise à empêcher une offensive conventionnelle. « C’est la théorie que défend encore Gallois et c’est faux, c’est manifestement faux ». Il connait le penseur de la doctrine française pour l’avoir accueilli dans son escadrille en Angleterre, alors que « personne n’en voulait, parce qu’il était triste et râlait tout le temps » : Je suis convaincu que si les Russes prenaient Berlin-Ouest on ne fera pas la guerre atomique pour ça ».

Thiry s’affiche en partisan de « l’atome tactique » pour compenser l’asymétrie des moyens conventionnels en Europe. Il plaide pour une artillerie nucléaire utilisée en tir de barrage qui « empêchera l’ennemi de passer ». Quelques mois avant le discours de Raymond Barre à Mailly qui se rallie à la riposte graduée américaine, au détriment du coup de semonce gaullien ou de l’ultime avertissement chiraquien, Thiry souhaite avec Giscard l’alignement de la stratégie

Page 6

française sur celle des États-Unis. Thiry prend publiquement position. En 1976, il participe à un colloque berlinois et en appelle à une Europe de la Défense. En janvier 1977, il publie un article en ce sens dans Paris-Normandie, repris par Le Monde. Son engagement prend une tournure politique dans le double sens d’une conception générale – le développement des armes tactiques françaises va de pair avec un européisme qui dépasse l’Europe des nations gaullienne – et d’un engagement partisan. Il rédige en janvier 1978 ce qui est présenté comme le programme sur le sujet du parti radical de Jean-Jacques Servan-Schreiber : « Quel ciment pour l’union de l’Europe que cette complémentarité dans l’union et la coopération entre les forces classiques de nos voisins, notamment de l’Allemagne, et notre puissance nucléaire ! »[11]. En mars 1981, en pleine crise des euromissiles, il se présente dans la Revue de défense nationale comme un « relativiste » face aux « absolutistes » hostiles à la riposte graduée. Thiry actualise le cours de stratégie nucléaire qu’il avait préparé pour Ailleret en 1957. Il y ridiculise la notion d’ultime avertissement qui sanctuariserait la France en abandonnant le terrain de bataille sur l’avant : « Périsse l’Europe si la France survit : quelle fatale illusion ! »[12].

Pour autant, Thiry redoute l’arrivée aux affaires de François Mitterrand, dont le ralliement à la dissuasion ne le convainc pas. Au terme de son premier mandat, il signe l’appel des 45 généraux dans le Figrao du 3 mai 1988 : « les positions ambiguës et contradictoires de M. Mitterrand sur le problème du désarmement risquent de mettre en péril notre sécurité ». Chirac est le seul capable de « mener une politique de défense réaliste et moderne dans le monde instable où nous vivons, qui reste dangereux malgré certaines apparences ». Ce qui lui vaut une lettre cinglante de JPC le 6 juillet 1988, lui reprochant d’avoir « manqué au devoir de réserve » : « l’armée n’est ni de droite ni de gauche : elle est française ».