Page 1

LES FAUX SEMBLANTS DE L’EXODE RURAL EN POLYNÉSIE FRANÇAISE AU TEMPS DU CEP

L’exode rural est un modèle démographique et géographique formulé d’abord dans le contexte européen et occidental. Il permet de décrire des transformations brutales dans l’organisation d’un peuplement en désignant des mobilités massives et unidirectionnelles des campagnes vers les villes, vidant les premières d’une partie significative de leurs habitantes et habitants[1]. À partir des années 1960, des responsables politiques et militaires transposent ce modèle en Polynésie française à travers des discours et des textes alertant sur les conséquences de l’implantation du CEP dans ce territoire.

Dans son rapport de 1963 « sur les incidences de l’implantation du Centre d’Expérimentation du Pacifique sur l’économie et les finances de la Polynésie française », l’inspecteur des finances,

Jean-Claude Colli[2], met en garde contre le « risque d’urbanisation et de « désinsularisation » des populations ». Le gouverneur Grimald abonde en ce sens lorsqu’il explique en 1964 que « la répartition de la main d’œuvre devrait s’opérer de manière à éviter […] que les déplacements de travailleurs aient pour conséquences, à la fin des grands travaux, un excessif dépeuplement des archipels extérieurs et le maintien à Papeete d’un prolétariat urbain » [3].

On retrouve ces craintes chez une partie des chercheurs qui étudient l’évolution du peuplement du territoire.

« Le changement des bases de l’économie et de la société […] ont en effet contribué […] à l’accroissement de la primauté de Papeete; une primauté […] qui devient de plus en plus tyrannique et qui s’exerce […] au niveau des hommes qui y répondent en migrant vers Tahiti, provoquant ainsi une croissance urbaine excessive au détriment de l’équilibre démographique du territoire. [4] »

« Compte tenu de ce contexte socio-culturel, on peut affirmer que les phénomènes d’ « exode insulaire » liés aux processus d’urbanisation sont à 95% irréversibles. [5] »

De telles affirmations répétées tout au long de la période et aujourd’hui encore ne tiennent pas compte d’autres travaux scientifiques qui permettent de nuancer largement toute idée d’exode rural ou « insulaire » en Polynésie française[6][7][8]. Elles ne tiennent pas compte non plus de l’existence d’une critique plus générale du modèle de l’exode rural : la connotation religieuse du terme exode favoriserait une approche dramatisante[9], fataliste des mobilités observées, contribuant à les envisager a priori comme problématiques tant pour les territoires de départ renvoyés à la figure du vide, que pour le(s) territoire(s) urbain(s) d’arrivée, dont l’attractivité serait par définition ingérable. Dans le contexte océanien, et notamment celui de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie, la critique de l’exode rural a été instruite également en faisant valoir la manière dont ce modèle contribue à occulter l’existence de flux, appelés « contre-flux » [10], partant de l’agglomération principale et se dirigeant vers les périphéries ou les marges insulaires.

Dans cette notice, l’objectif est donc tout d’abord d’identifier les limites de la transposition de l’exode rural au cas de la Polynésie française puis de montrer comment la mobilisation de ce modèle a alimenté des angoisses ainsi légitimées justifiant l’assignation des classes populaires aux périphéries insulaires.

Page 2

L’exode rural, un modèle inadéquat pour penser les mobilités en Polynésie française pendant le CEP

Des mobilités massives vers l’agglomération de Pape’ete ? Un phénomène très circonscrit dans le temps, sans baisse significative de la population dans les archipels de départ

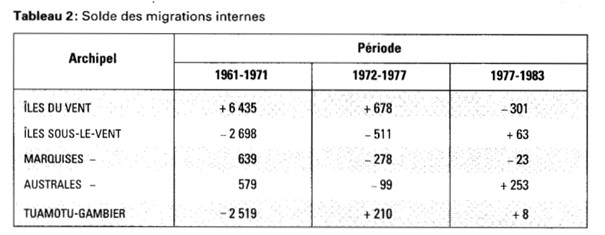

L’implantation du CEP coïncide en partie avec une période de forte croissance urbaine au cours de laquelle l’agglomération de Pape’ete se développe. Si tant est que l’on puisse accréditer cette expression caricaturale, « l’explosion urbaine » tant commentée a lieu pendant la décennie 1961-1971. Il s’agit effectivement de la période au cours de laquelle le recrutement pour le CEP (grands travaux) joue à plein tandis que les mines de phosphates de Makatea ferment (ce qui explique aussi le solde migratoire très négatif des Tuamotu-Gambier dans le tableau ci-dessous, les travailleurs de Moruroa ne sont pas encore comptabilisés sur ce site), les mobilités vers l’extérieur du territoire étant considérées comme « secondaires ».

Ce sont les Îles sous-le-vent qui semblent avoir été les plus concernées par l’attractivité de Tahiti (tableau ci-dessous). Dans un contexte également marqué par un fort accroissement naturel, l’archipel perd cependant moins de 500 habitantes et habitants et les Tuamotu-Gambier un peu plus de 1000. Les Marquises et les Australes connaissent une stagnation de leur croissance démographique liée également à l’attractivité de l’agglomération de Pape’ete. Dès la période intercensitaire suivante (1972-1977), le phénomène s’atténue considérablement, allant même jusqu’à s’inverser entre 1977 et 1983. Ceci fait dire au démographe F. Sodter que « la ville a perdu son pouvoir d’attraction[11] » et à l’anthropologue Claude Robineau qu’« hormis la période 1960/1963, moment crucial de crise et d’exode rural, les arrivées ne sont pas moins nombreuses que les départs[12]».

Figure 1

Soldes des migrations internes selon F. Sodter (1991)

Soldes des migrations internes selon F. Sodter (1991)

- Un modèle qui occulte l’existe de contreflux

On retrouve ici la thématique des « contreflux » ou « retours » (ce terme étant moins précis puisque, en fonction des alliances matrimoniales ou des opportunités d’emploi, les mobilités centrifuges, du centre vers les périphéries insulaires, ne correspondent pas nécessairement à des retours au point de départ).

Page 3

Dès lors, quel sens y a-t-il à parler d’exode rural si l’archipel de départ ne connaît pas de baisse de sa population, et qu’il suscite même des contreflux ? À une échelle plus fine, il existe bien sûr des disparités concernant l’attractivité des îles de chaque archipel. Alors que la population de Nuku Hiva est multipliée par 1,4 entre 1962 et 1983, celle de Fatu Iva stagne entre ces deux dates[13]. Ces disparités peuvent s’expliquer notamment par les différences de niveau d’équipement des îles (aérodromes, dispensaires, établissements scolaires), mais aussi selon certain.e.s chercheur.euse.s par l’inégale répartition des projets de développement rural (équipements, projets halieutique et agricoles) expérimentées dans ces territoires (précisément pour endiguer l’exode rural)[14][15].

Des projets de développement qui suscitent des contreflux ?

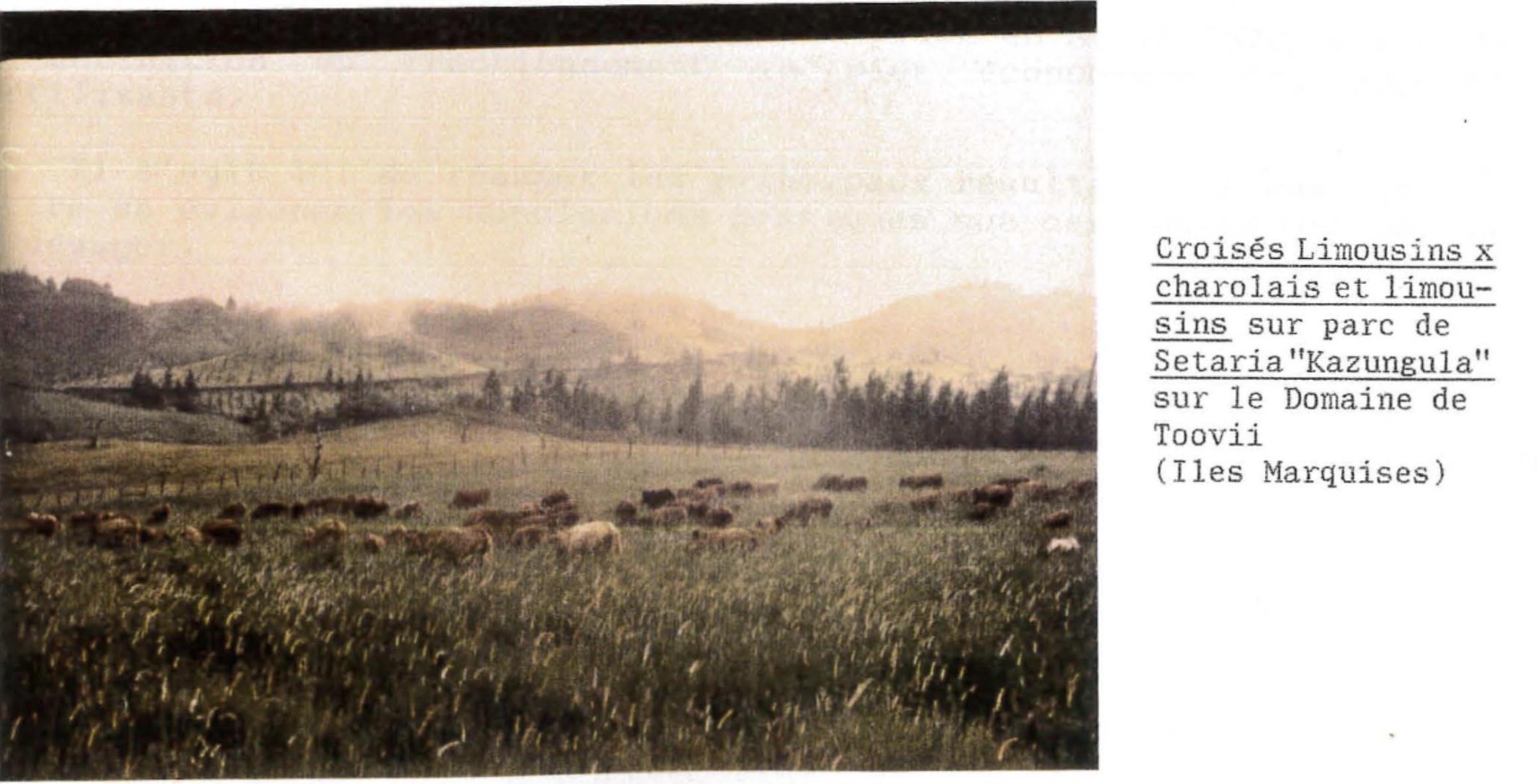

Figure 2. Station d’élevage sur le plateau de Toovii à Nuku Hiva[16]

Figure 2 - Station d’élevage sur le plateau de Toovii à Nuku Hiva

Cette station d’élevage couplée avec un programme d’agroforesterie (plantation de pins des Caraïbes) constitue l’un des projets de développement agricole mis en œuvre dans les « archipels » de Polynésie française. La source de ce document est révélatrice du positivisme scientifique qui accompagne ces « expérimentations » et du rôle de laboratoire que jouent les îles sélectionnées. On retrouve un dispositif similaire à Takapoto dotée d’un laboratoire de recherche du Service de la Pêche.

Page 4

Le travail effectué avec Sarah Bernard[17] et la centaine d’entretiens menés ensuite, à Tahiti, Ra’iātea, Hao et Nuku Hiva auprès des ancien.ne.s travailleur.euse.s du CEP attestent aussi le caractère structurant et persistant des contreflux. Cependant il semble très exagéré d’imputer l’ensemble de ces mobilités à un éventuel succès des politiques d’aménagement du territoire expérimentées en Polynésie française depuis les années 1970 (voir la notice modèles d’aménagement du territoire). Les qualifications acquises au CEP (mais aussi l’épargne constituée) permettent effectivement à une partie des ancien.ne.s travailleur.euse.s du CEP rencontré.e.s de participer aux projets de développement économique (agriculture, élevage, perliculture, équipement, tourisme, etc.) qui sont mis en œuvre dans leur île d’origine ou d’implantation. Mais, même dans ces cas, ceci ne constitue que rarement le motif premier du « retour ». Surtout la référence aux projets de développement économique menés dans les « archipels » n’épuise pas le répertoire des motifs invoqués pour rendre compte de l’attractivité des îles hors Tahiti auprès des ménages concernés, loin s’en faut. « C’est tout ce que je voulais, revenir ici. […] Avec ma femme, on avait acheté trois terrains et maintenant tous les enfants sont là, sauf une qui est à Fatu Iva. » explique cet ancien pilote de baleinière au CEP qui a travaillé quelques années à la centrale hydraulique de Taipivai après son retour à Nuku Hiva.

Les « contreflux » (leur chronologie surtout, le fait qu’ils n’interviennent pas en décalé par rapport aux flux massifs vers l’agglomération de Pape’ete) parce qu’ils sont invisibilisés par l’exode rural représentent une limite majeure à la transposition de ce modèle en Polynésie française.

La peur de la constitution d’un prolétariat urbain, une angoisse légitim(é)e, vectrice d’assignation spatiale pour les classes populaires en Polynésie française

L’exode rural, un modèle révélateur des dispositions émotionnelles et idéologiques agrariennes des acteurs qui le transposent en Polynésie française

Mais alors pourquoi une telle centralité de l’exode rural dans le discours des acteurs politiques, militaires mais aussi scientifiques (européens) pendant la période du CEP ? Pour répondre à cette question il convient de revenir sur les dispositions affectives et émotionnelles [18]qui caractérisent cette catégorie d’acteurs sujets à ce que R. Meltz décrit comme une « nostalgie par anticipation[19] ».

« Les bouleversements semblent gigantesques […], le passage du rural à l’urbain modifie l’univers social des individus, provoque l’éclatement et la dispersion des anciennes communautés rurales, […] s’accompagne […] de phénomènes pathologiques. La métamorphose qui se produit sous nos yeux semble tout balayer. [20]»

Inadapté et loin d’être simplement descriptif, l’exode rural comme modèle appliqué à la Polynésie française charrie ainsi un ensemble de représentations dépréciatives en même temps qu’une forme de déploration. Ce modèle est d’ailleurs souvent associé à un autre terme, la « macrocéphalie [21]», participant d’une même forme de stigmatisation des transformations observées et projetées dans le peuplement du territoire, en mobilisant cette fois une métaphore sanitaire à travers la référence à une hypertrophie pathologique du crâne pour signifier la concentration de la population urbaine dans une agglomération très dominante, voire unique.

Page 5

Il est possible d’identifier ici un héritage politique que certains scientifiques font remonter à la révolution française, au pacte noué entre un pouvoir bourgeois urbain et une paysannerie conquise grâce aux promesses de la mise en œuvre d’une réforme agraire[22]. Paradoxalement, l’industrialisation progressive et l’urbanisation relativement tardive du territoire français ne remettent pas en cause ce pacte. De régimes en régimes, l’agrarisme d’État se renouvelle plus qu’il ne s’efface. Au tournant du premier et du second XXe siècle, le succès de l’essai, devenu un véritable bestseller, Paris et le désert français de Jean-François Gravier[23] est révélateur de la manière dont le pouvoir des villes et principalement de Paris apparaît comme une menace vis-à-vis d’une ancienne distribution du peuplement idéalisée. La transposition en Polynésie française de telles dispositions urbanophobes (ou du moins anti-primatie urbaine) précède l’implantation du CEP, elle est présente dès 1948 dans l’enquête démographique de C. Valenziani.

« Si l’on fait abstraction de toute considération d’ordre moral, il est d’autres circonstances, d’ordre matériel, qui font considérer l’accroissement des villes comme un phénomène fâcheux. À Tahiti, les ruraux abandonnent la terre pour le trottoir […]. [24]»

L’amalgame opéré entre insularité et ruralité est bien lisible dans le fait que l’ « exode rural » devienne en Polynésie française, sous la plume de certains auteurs, l’ « exode insulaire »[25], ce qui revient à considérer que Tahiti n’est plus une île. Or la ruralité comme l’insularité partagent une même promesse en Occident, la possibilité d’accéder à un en-dehors de la modernité[26]. Ceci ne remet pas en cause chez les Européens l’intérêt pour la modernité, dont la victoire, aussi redoutée pour la brutalité dont elle est porteuse que prisée pour les améliorations dont elle est créditée, ne fait pas de doute et doit être favorisée par le développement d’équipements, de projets économiques porteurs, permettant d’assurer le maintien si ce n’est le retour dans les « îles » des habitantes et des habitants partis en exode.

« En réponse aux problèmes générés par une urbanisation rapide et dans le cadre d’un programme multiforme de développement territorial lancé au début des années 1960 (par exemple, Service du Plan, 1970), les planificateurs gouvernementaux ont spécifiquement entrepris de concevoir des stratégies pour endiguer le flux de migration rurale. […] On espérait que les nouvelles opportunités dans l’agriculture de rente encourageraient les insulaires ruraux […] à rester chez eux.[27]»

Page 6

Un modèle justifiant l’assignation des classes populaires aux espaces extra-urbains

Le projet moderne qui sous-tend le CEP repose ainsi sur un système d’affectation des populations à des places, un système en vertu duquel les travailleur.euse.s polynésien.ne.s sont censé.e.s pouvoir retourner à la cocoteraie (citation ci-dessous), paysage assigné, simplement amélioré, dont les fonctions doivent se diversifier. Leur présence en ville, à moins qu’il.elle.s n’accèdent aux nouvelles élites économiques « demies »[28] que le développement des fonctions urbaines permet (tertiarisation), nourrit une hantise, celle de la constitution d’un prolétariat urbain (toujours susceptible de se révolter), d’une masse informe oublieuse de son territoire d’origine.

« L’attrait des salaires de Tahiti risque en effet d’encourager de nombreux polynésiens [sic.] à quitter les îles pour Papeete et à y former un prolétariat urbain qui ne retournera pas volontiers à ses origines et délaissera définitivement les cocoteraies. [29]»

Le géographe australien John Connell s’étonne à ce sujet de la façon dont les acteurs politiques en Polynésie française entendent apporter une solution aux sous-aménagements des espaces urbains et notamment aux problèmes que pose le logement des classes populaires en développant des projets agricoles dans les autres îles :

« La Polynésie française est l’un des rares pays de la région du Pacifique Sud où des politiques économiques et sociales ont été élaborées dans le but particulier de prévenir la migration rurale-urbaine et d’inverser réellement cette migration. […] Les problèmes d’urbanisation sont considérés comme étant solutionnés principalement par le développement des zones rurales et des archipels éloignés plutôt que par l’amélioration des commodités urbaines et par la création d’emplois urbains. [30]»

La précarité du logement devient le signe de la réversibilité de l’afflux des « insulaires ». Jusqu’en 1974, la SOCREDO (ex Crédit de l’Océanie) est le seul maître d’œuvre du logement social en Polynésie française. Elle finance, à partir de 1962, sept lotissements sociaux (Matavai à Mahina, Hamuta à Pirae, Pamatai à Faa’a, Punavai Montagne et Punavai Plaine à Punaauia, Maire Nui à Tautira et Tahina à Uturoa), ce qui représente environ 900 logements ouverts à la location ou en accession à la propriété. Cet effort reste insuffisant et la création de l’Office Public de l’Habitat (d’abord appelée Office Territorial de l’Habitat Social), en 1979, semble à cet égard bien tardive.

Page 7

La dramatisation des mobilités ville-campagne liée à la transposition de la notion d’exode rural dans le contexte de la Polynésie française ne débute pas en 1963 mais prend une ampleur nouvelle à partir de l’implantation du CEP, à travers la multiplication des discours alarmistes associant l’urbanisation à l’idée d’un risque qui concernerait essentiellement les classes populaires polynésiennes, ces populations étant à la fois considérées comme exposées au risque « urbain » (celui de l’« éclatement » et de la « dispersion des anciennes communautés rurales »[31]), le subissant, mais incarnant aussi ce risque urbain (comme masses prolétaires potentiellement révolutionnaires[32]). Les projets économiques et politiques d’aménagement mis en œuvre pour répondre à ce problème s’inscrivent dans une logique de réaffectation des classes populaires polynésiennes à un espace auquel elles sont assignées dans le discours dominant.

Comme dans d’autres espaces coloniaux, et notamment aux Antilles, si l’on pense par exemple à la notion d’ « en-ville » chez Patrick Chamoiseau[33], la légitimité des populations autochtones dans l’espace urbain résulte d’une lutte historique, une lutte qui se mène ici aussi dans le champ littéraire à travers des ouvrages comme Pina[34] de Titaua Peu, dont le personnage principal habite la vallée urbanisée de Tenaho à Pirae, ou la trilogie de Célestine Hitiura Vaite[35], qui se déroule quant à elle dans un quartier populaire de Fa’a’ā.