Page 1

Lors de la conception du CEP, le général Jean Thiry prévoit d’évacuer les habitants des îles voisines de Moruroa et Fangataufa, à l’instar des personnels militaires et civils servant sur les sites, qui quittent le champ de tir avant l’explosion sur les navires-hôtels. Thiry renonce finalement à l’évacuation des populations des îles les plus proches des Tuamotu et des Gambier avant la première campagne, en 1966. Les retombées constatées dès le premier essai, Aldébaran, tiré le 2 juillet 1966, conduisent les autorités à reconsidérer ce choix. Cet outil est finalement utilisé en 1968 en prévision du premier essai d’une bombe H, à la puissance mégatonnique, pour le seul atoll de Tureia. Située à une centaine de km du polygone de tirs, cette île de 15×7 km est peuplée de quelque 70 habitants, ce qui permet d’envisager une évacuation assez discrète pour ne pas contredire la rhétorique d’habitants non concernés par les retombées.

Le renoncement à l’évacuation préventive pour masquer le risque devant l’opinion

En 1962, lorsqu’il passe en revue les territoires du Pacifique susceptibles d’accueillir le site qui remplacera ceux du Sahara, le général Thiry prévoit une « évacuation, au moins temporaire, de certaines populations » [1]. Une fois le choix de la Polynésie arrêté, il explique en juin 1963 au ministère de l’Outre-mer que les risques liés à l’incertitude de la météo seront compensés « par des évacuations préalables ou postérieures au tir. Les évacuations, l’hébergement et une juste indemnité seraient entièrement à la charge de l’État » [2]. En 1964, Thiry anticipe encore « une évacuation temporaire de une à trois semaines » des Mangaréviens pour les tirs les plus puissants [3]. Mais cette procédure contredit la rhétorique du risque maîtrisé. Or les autorités militaires et civiles ne parviennent pas à éteindre les inquiétudes des élus polynésiens.

Les experts de la DAM admettent au retour de leur mission du printemps 1963 « une véritable inquiétude, du moins une attention et une sensibilité très vive des Tahitiens à l’égard des problèmes de sécurité » [4]. Ils recommandent « une collaboration étroite avec le Service d’Information du Gouverneur » afin « qu’aux yeux de la population, il n’y ait pas de faille dans la sécurité ». Le gouverneur organise une réunion en novembre 1963 avec le colonel Payen chargé de la conception des sites et l’administrateur Liacre, chargé de l’information auprès du gouverneur. Liacre conseille aux militaires de se rendre aux Tuamotu « en civil et de ne mentionner que l’aspect météo » de la mission : « Il lui paraît inopportun d’alerter les populations en leur parlant de sécurité »[5]. L’Assemblée territoriale formule elle-même ce vœu, le 4 février 1963 : « éviter tant des transferts que des risques physiologiques aux populations »[6].

À la veille des premiers tirs, en juin 1966, au micro de l’ORTF, Pauline Teariki, la sœur du député John Teariki, épouse du graveur et opposant au CEP Henri Bouvier, ne dissimule pas son inquiétude : « Qu’est-ce que les Tahitiens, qu’est-ce que les Polynésiens vont manger ? Ils ne pourront plus manger de poisson.

Page 2

Pour avoir le cancer après ? » [7]. L’expression de ces inquiétudes conduit à renoncer à une mesure jugée anxiogène. Au début de l’année 1966, « l’étude générale concernant la sécurité radiologique au CEP » du SMSR écarte « une évacuation préventive des populations des Gambier avant une explosion expérimentale », « pour des motifs politiques et psychologiques »[8]. Personne ne formule mieux le dilemme entre protection des populations et occultation des risques que le commandant du CEP, le contre-amiral Guillon, dans un courrier à Thiry daté du 17 mai 1966, « Sécurité radiologique des populations voisines du champ de tir ». Le marin commence par pointer la carence du DirCEN : « À ma connaissance, aucune directive générale n’a fixé votre position sur le problème de la protection et de l’évacuation des populations des îles et atolls menacés par des retombées accidentelles ». Guillon ne cache pas sa préférence. Pas d’évacuation préventive, voire curative : « Je tiens enfin à appeler très instamment votre attention sur l’extrême discrétion que nous devons garder quant à cette éventuelle évacuation de populations. Si l’opinion polynésienne est actuellement peu sensibilisée, il faudrait peu de choses pour l’enflammer ». Guillon s’appuie sur la doctrine exprimée par Thiry lui-même : « Si je me réfère aux conversations que j’ai eues avec vous au mois de février, vous estimiez à l’époque que les précautions prises étaient telles qu’un risque de contamination des populations était suffisamment faible pour ne pas être mis en balance avec l’émotion et l’agitation que ne manqueraient pas de causer des mesures de protection voyantes, et fatalement, prises bien avant les tirs »[9]. L’amiral Lorain est encore plus catégorique, au lendemain de la campagne 1967 : « Tout accident relatif à des intrus ou des riverains constitue un cas médical avec des conséquences politiques néfastes du même ordre que l’évacuation préventive »[10].

Thiry fait le pari d’y renoncer, en considérant qu’il lui restera une issue en cas de retombées imprévues : l’évacuation curative. C’est d’autant plus risqué que le programme de mise à l’abri n’est pas à jour pour les populations des Gambier et de Tureia. Les commandes d’abris en matériaux synthétiques (« tortues »), passées le 19 février 1966, suivant la recommandation de la Commission consultative de sécurité, ont été ajournées par les militaires qui ne redoutent pas la puissance du premier tir. En janvier, Thiry avait prévu pour Tureia la construction d’un abri pour 100 personnes, sans indiquer de date [11]. En février, il a donné instruction de construire les abris pour la fin de la campagne. Le 5 avril, il met à disposition des habitants des Gambier et de Reao des abris gonflables « pour les deux derniers tirs de la campagne 1966 ». Mais rien pour Aldébaran. Quant à Tureia, aucun abri, aucun bunker de protection n’existe non plus pour le premier tir[12]. Jean Damery, l’administrateur des Tuamotu-Gambier note que les précautions prises y ont été « réduites au minimum, et seulement arrêtées au dernier moment par moi-même en accord avec les militaires »[13].

Page 3

En mai 1966, Thiry se montre moins inquiet des conséquences médiatiques d’une évacuation de Tureia que des Gambier. La population, « assez peu nombreuse », d’un atoll peu connecté à Tahiti, rendrait l’évacuation plus discrète et demeure envisageable. Revers de cette logique, la marginalité de l’atoll rend sa population sacrifiable. Thiry passe ses habitants par pertes et profits : « En tout état de cause, une retombée accidentelle sur Tureia ne devrait pas compromettre la suite des expérimentations » [14]. Sur place, Damery observe que « la construction de deux blockhaus » pour la population et les personnels, entreprise après les trois premiers essais de juillet 1966, suscite l’inquiétude des Tureia « car des légionnaires leur ont dit qu’ils y seraient enfermés pour les prochains tirs ». Damery répond à l’inquiétude rétrospective des habitants suscitée par ces nouvelles précautions en jouant habilement d’un jeu d’échelles. Il laisse entendre que l’intelligence des essais diminue avec la proximité des polygones de tirs – illustration de la diversité des « publics nucléaires » : « Il s’agissait simplement d’une mesure de précaution prise surtout pour satisfaire l’opinion publique en général[15] ». En réalité, c’est l’inverse ! En mai 1966, le commandant du CEP rassure Thiry sur l’impact de ces constructions à venir, à l’échelle polynésienne : « À Reao et à Tureia, je ne pense pas, étant donné l’isolement de ces atolls, que nos constructions prêtent à bavardage »[16].

Reste que ces abris ne garantissent pas la sûreté des habitants en cas d’explosion mégatonnique. En janvier 1966, Thiry indiquait à propos des abris que « les réalisations pour 1966 pourront être provisoires, des études ultérieures conduisant à des réalisations définitives pour la campagne 1968 » [17].

Le raté d’Aldébaran repose la question de l’évacuation préventive des Tureia

Le général Crépin, qui termine sa carrière en présidant une « Commission du CEP » après avoir assuré un commandement au sein de l’OTAN, remet à l’ordre du jour la question de l’évacuation préventive dès la fin de la première campagne. Il admet dans un rapport de décembre 1966 l’insuffisance des « dispositions déjà prises (abris gonflables, abris à murs épais donnant un fort coefficient d’atténuation) » lorsqu’il faudra faire les « tirs très contaminants » [18]. Messmer lui-même, au conseil de Défense de novembre 1966, suggère : « Nous pourrions peut-être faire évacuer les Gambier et Reao ». Thiry balaie la proposition devant les ministres : « Le gain serait très faible »[19].

Le processus de décision et l’articulation entre militaires et politiques n’est pas facile à reconstituer. Il semble que Thiry cherche néanmoins à se couvrir en réclamant devant la Commission du CEP, réunie pour la 2e fois le 6 septembre 1966, « que l’augmentation de la puissance des charges tirées au CEP soit progressive car chaque degré d’escalade amènera des surprises ». Devant la Commission, en septembre, Thiry considère que pour une campagne mégatonnique il lui faudra de nouveaux moyens, à moins de prévoir « l’évacuation des Gambiers [sic] »… ou d’accepter « une contamination plus forte pour les résidents des atolls » [20].

Page 4

Le comité interministériel des sites lointains, réuni le 22 février 1967, admet que « pour des puissances supérieures à la centaine de kilotonnes » les retombées du champignon, transporté par les vents d’altitude dans les 24 heures suivant le tir, « atteignent des intensités d’irradiation dangereuse jusqu’à des distances incluant les terres habitées des Gambier et de Reao ». Les conditions météo idéales, offrant « des vents parfaitement alignés dans l’axe du champ de tir, depuis le sol jusqu’à 18 ou 20 000 m », « ont été observées 2 fois seulement pendant toute la campagne 1966 »[21]. Le pied du champignon menace d’effets « gênants sinon dangereux », « l’attol habité de Tureia ».

Malgré cette indécision, un plan d’évacuation est préparé dès l’été 1967. En août, les militaires aménagent à Hao un « village de repli ». Le commandant de la base se dit capable d’héberger des Polynésiens « à hauteur de plusieurs centaines d’habitants (jusqu’à 500) » en leur affectant les logements collectifs des salariés polynésiens utilisés lors du chantier et des premières campagnes [22]. À quoi il ajouterait une demi-douzaine de logement individuels « pour quelques autorités (Tavana, prêtre, instituteur, mutoi) »[23]. Les militaires réactivent la logique de distraction « club Med » avec salle de cinéma et terrains de sport, tout en l’acclimatant aux besoins pastoraux des déplacés : « prévoir l’approvisionnement de rouleaux de barbelés pour délimitation éventuelle d’un parc à bétail ».

Une série de réunions organisées au début de l’année 1968 au sein de la commission consultative de sécurité puis avec le Comité des sites lointains, tranche la question de l’évacuation en adoptant la procédure différenciée selon les îles envisagée deux ans plus tôt par Thiry. La Commission consultative qui se réunit à deux reprises en février 1968 envisage d’abord de passer par pertes et profits les habitants de Tureia. Le physicien Francis Perrin, qui la préside, tient compte du fait qu’on peut s’attendre « à une contamination de Tureia par le vent des basses couches quelque soit la situation météo ». Il « propose que la sécurité de Tureia n’implique pas une interdiction de tir » [24]. Robert propose de changer le thermomètre pour maintenir les habitants de Tureia sous les seuils définis, alors que les blockhaus sont construits : « Il serait bon, compte tenu des mesures prises pour la protection des populations de relever les normes radiologiques pour cet atoll[25]. » Faute « de pouvoir augmenter la hauteur du ballon », le directeur de la Dam envisage de réduire la puissance maximum des engins thermonucléaires testés, de 3 à 1,5 mt. Robert considère « le dégagement d’une puissance supérieure, peu probable, comme un accident que les précautions prises à l’égard des populations pourraient d’ailleurs limiter ». La commission adopte finalement « comme puissance maximum des deux engins prévus à Fangataufa la valeur de 2,5 mt ». Canopus, tiré le 24 août 1968, atteindra 2,6 mt.

C’est le médecin militaire Aeberhardt qui, une fois de plus (Aldébaran), s’oppose au sacrifice des habitants et « émet alors l’idée de faire embarquer la population de Tureia pour la durée des tirs ». L’amiral Lorain refuse de mobiliser pour cela des moyens navals au moment du tir et exige dans ce cas que l’évacuation ait lieu « 3 ou 4 jours avant la date prévue du tir », à destination de Hao. L’évacuation préventive est organisée pour les seuls Tureia. Aux Gambier, à Pukarua et Reao les abris sont réputés suffisants pour protéger « l’ensemble de la population et des expérimentateurs ».

Page 5

Le choix d’évacuer discrètement Tureia : les habitants récusent Hao pour Tahiti

Le raisonnement déployé dans la fiche d’instruction rédigée par les militaires le 29 février 1968 demeure allusif. L’inquiétude que suscite les « conditions psychologiques d’une évacuation de population » conduit à noyer les instructions dans des périphrases sur le partage des tâches entre autorités militaires et civiles « pour ne pas dresser les populations » [26]. Le compte-rendu des décisions est plus explicite. La gêne procède de la perspective de la durée de l’évacuation envisagée pour Tureia, potentiellement définitive : « des points de vue humain et économique l’évacuation d’une cinquantaine de personnes, jouissant d’un très bas niveau de vie, ne devrait pas poser de problèmes majeurs, même si, après contamination de Tureia, cette population doit être implantée ailleurs »[27]. En 2024, les anciens évacués se souviennent de cette incertitude. Un habitant évoque spontanément l’inconnu qui entourait la durée de l’exil, lors de son départ, à 12 ans : « je n’étais pas inquiet de partir même si on ne savait pas combien de temps, je suis curieux de tout ». Puis : « On ne sait pas combien de temps on va rester à Tahiti, on nous a dit peut être 2 ou 3 mois, finalement ce sera 3 mois »[28]. Un autre témoin se souvient de son plaisir de partir, avant d’évoquer son inquiétude « qu’on reste toujours à Tahiti »[29]. Le film tourné par les armées (infra) indique faussement une absence d’un mois.

Une fiche préparatoire aux réunions de la commission consultative de sécurité justifie que ses habitants soient les seuls à être évacués par le critère démographique (« faible population »), mais surtout par le « mode de vie » des habitants des Gambier qui compliquerait leur « transplantation » à Hao milieu « très différent (atoll au lieu d’une île) ». En réalité, ce sont surtout les « problèmes politiques » de visibilité, « sans grande importance pour Tureia, plus gênants ailleurs », qui emportent la décision : l’évacuation préalable de Tureia « pour tous les tirs mégatonniques » serait plus discrète que celle des Gambier [30]. Leur évacuation préventive, relève également d’un « risque politique » plus que du souci sanitaire, dans la mesure où la menace n’est pas la retombée, mais le scandale « dans le cas où nous exposerions sciemment une population à des doses supérieures à 25 rems/an ». Les diplomates confirment que le choix de l’option la plus « discrète », à savoir l’évacuation des seuls Tureia, tient à des raisons politiques. La prise en compte du mode de vie pèse pour peu de choses, au final, puisque l’évacuation se fera à Tahiti plutôt que Hao…

Le 26 février 1968, la réunion du Comité des sites lointains entérine le principe de l’évacuation préventive des 67 habitants de Tureia identifiés. En juin 1968, les militaires organisent un inventaire des biens laissés sur place, contresigné par les propriétaires, en prévision de l’évacuation [31]. Entretemps, un événement inattendu dévoile indirectement la manœuvre réalisée en toute discrétion.

Mai 1968 et la dissolution de l’Assemblée : une évacuation moins discrète que prévue

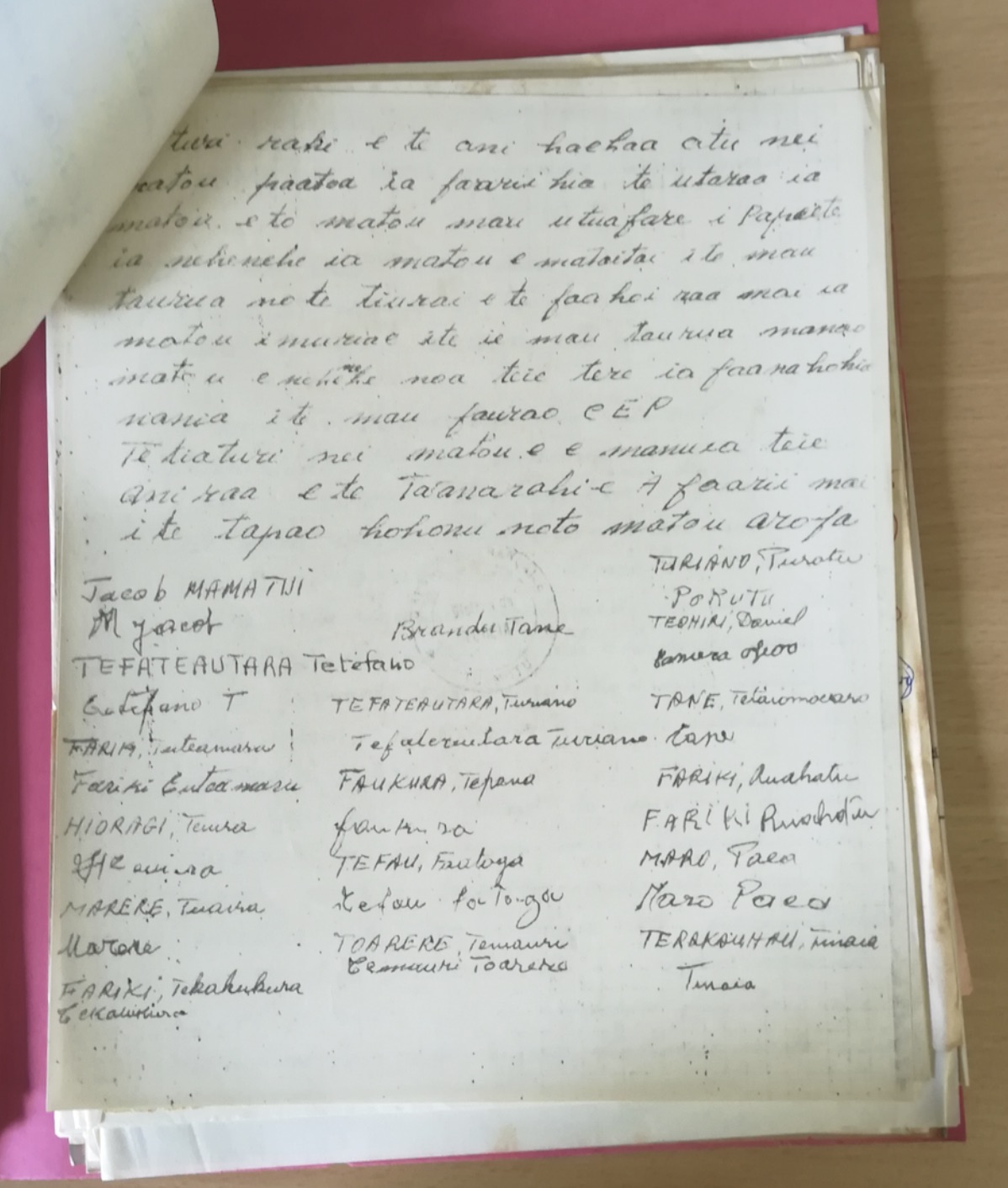

L’évacuation est organisée en prévision du premier tir mégatonnique, Canopus (2,6 mgt), le 24 août 1968. Les habitants qui se souviennent des négociations évoquent « des réunions » et la préoccupation des parents : « ça devient inquiétant, si on nous a évacués, c’est qu’il y a quelque chose de grave qui va arriver » [32]. Les habitants manifestent leur agentivité en posant des conditions : profiter des fêtes du Tiurai à Pape’ete. C’est ainsi qu’ils sont évacués à Tahiti, plutôt que Hao, comme prévu par les militaires : « Nous sommes isolés et de ce fait nous avons rarement la possibilité de nous rendre, soit au chef-lieu, soit même dans les autres îles des Tuamotu où nous avons des parents ». La demande de « la faveur de nous faire transporter de Tureia à Papeete où nous désirerions assister aux fêtes du Juillet, et d’assurer notre retour dans notre île », s’appuie sur une conscience des périls : « vous n’ignorez pas que nous habitons l’île la plus proche de celle où ont lieu les expériences et que, néanmoins nous avons fait jusqu’à présent totalement confiance à la métropole, à son président de la République […] »[33].

Page 6

L’administration civile décide que Jacob Mamatui, le mutoi (policier municipal) originaire de Rikitea, restera au village « pour veiller à bonne conservation et entretien biens immobiliers des partants avec promesse lui octroyer ultérieurement séjour à Papeete dans les mêmes conditions » [34]. Un volontaire reste par ailleurs pour veiller sur les animaux domestiques : cochons, chiens, canards et poules. Les habitants se souviennent de son nom, Gaepa.

Le départ est organisé fin juin dans la plus grande discrétion, assez en amont du tir pour ne pas donner d’indication sur sa date alors que le CEA redoute un échec pour son premier engin thermonucléaire.

Un film de propagande, titré Opération Tureia dont les images sont sonorisées par des voix antillaises, enregistre le départ et l’arrivée au « village de juillet », à Tahiti, comme si cette destination avait été choisie par l’administration [35]. Le dossier de production indique de quelle façon ce consentement est mis en scène, tout en gommant l’agentivité des Tureia. On ignore si le scénario a été élaboré a priori, mais il donne à voir l’écriture du « commentaire » (la voix off) réalisé en octobre 1969 :

Page 7

Les habitants se souviennent de leur départ en hélicoptère (le film note que les habitants l’ont déjà emprunté pour faire des spectrométries sur le Rance) qui les dépose sur l’Orage (les témoins évoquent un autre chaland de débarquement, l’Ouragan, fréquemment venu à Tureia). Le navire atteint Hao le temps de voir un film et de passer la nuit. La plupart des habitants interrogés en 2024 évoquent leur excitation. L’un, 4 ans à l’époque, est plus circonspect : « parti sans plaisir, retour avec plaisir » [36]. Le film évoque « la nostalgie » de certains. Le transit à Hao est un premier changement : « c’était ma première fois à Hao, c’était déjà évolué, très différent d’ici, ça n’a rien à voir, Hao avait 30 ans d’avance sur Tureia ». C’est un avant-goût du Tiurai : « on fait la fête, on nous amène au village, boîtes de nuit. On était prioritaires avec les gendarmes, à entrer où on voulait – on était bien suivi par les militaires, on a construit un camp uniquement pour vous en niau ». Puis les habitants partent à Tahiti en avion, le 3 juillet : « Pas inquiet de partir même si on ne sait pas combien de temps, je suis curieux de tout ce qui existait et que je connaissais : baby-foot, billard, ski nautique »[37].

Page 8

La plupart des Tureia découvrent Tahiti. Un habitant se souvient de la nouveauté : « je vois pour la 1e fois plein de voitures, en passant dans le district les premières vaches, chevaux ». Les souvenirs des évacués documentent ce que les images ne montrent pas : ils sont logés au centre de repos du CEP sis à Mataiea, suivant le vœu formulé devant Gassmann, transmis le 22 juin au gouverneur, même si les images des baraquements, dans le film de propagande, viennent probablement du transit par Hao [38]. Les habitants ne regrettent pas leur négociation, au souvenir des anciens adolescents : « on est bien accueilli, il y a des maisons niau, des piscines, tout est géré par les militaires, il y a un grand fare pote’e où on allait manger, on met à notre dispo affaires de pêche, des pirogues ». Un autre témoin : « On est à l’écart, on a plusieurs maisons, bien installé, maisons en dur avec toit en nī’au. Mais les repas se prennent avec les militaires, avec lesquels les Paumotu sympathisent. Des familles de Tureia sont autorisées à venir au camp visiter leurs proches. La découverte de la nouveauté suscite une certaine ivresse, au souvenir des plus jeunes qui découvrent la singularité de leur mode de vie, quoique la nucléarisation de leur atoll les ait déjà préparé au changement (Vivre à Tureia au temps du CEP) : « À Tureia : on mangeait le coco germé, avec un peu de farine dedans, à l’époque je suis très heureux je pensais que c’était la nourriture de tout le monde, en voyant les militaires venir ici, j’ai vu la différence de la vie d’avant, j’ai réalisé j’ai vu que la vie d’avant c’était la pauvreté : viande, légume, limonade, vin, alcool, avant la bière fermentée.

Qu’il s’agisse d’isoler ou de protéger des Tureia peu familiers avec l’île, la vie reste communautaire et contrainte. Les déplacements sont réglementés ; ils se font en car, avec deux chauffeurs militaires, escortés par des gendarmes : « le car nous emmène tous les jours à Pape’ete ; le Tiurai c’est la joie, c’est lumineux, la nuit à Pape’ete ça n’a rien à voir. À Tureia, la nuit c’est la nuit ». Les Tureia assistent au heiva de Mataiea, mais ils préfèrent aller à Pape’ete où ils goûtent « la fête foraine, la nourriture différente, les gâteaux ». Ils reçoivent de petites sommes : « à partir d’un certain âge, chacun est rémunéré, environ 1 500 francs par jour. Tout le monde reste en famille ». Même pour aller à la messe « le dimanche, le car est obligatoire pour aller à l’église de Mataiea ». La frontière est ténue entre protection et surveillance : « à Pape’ete on fait des achats, on est libre si on prévient, comme ça ils nous accompagnent, ils ne veulent pas qu’on aille se perdre ; je ne sais pas si on pouvait parler du fait qu’on était évacué ». Aux spectacles de danse, aux tournois de javelot, aux courses de porteurs de fruits, les Tureia sont aux premiers rangs. Places d’honneur, comme certains l’ont ressenti, ou volonté d’être séparés des autres, pour conserver une forme de discrétion à l’évacuation, comme d’autres s’en souviennent ? Le secret est très relatif. Un proche du maire de Tureia se souvient qu’il a été invité à parler à la radio ; il évoque ses sentiments mitigés de devoir défendre la présence du CEP à Tureia.

Seule l’absence de participation de ces électeurs au scrutin législatif organisé les 7 et 21 juillet en Polynésie (23 et 30 juin dans l’hexagone), pour le siège du député tahitien à pourvoir, signale l’existence d’un séjour des « invités », comme les appelle l’administrateur des Tuamotu, et les autorités militaires qui les reçoivent à Hao, à Mataiea puis leur disent au revoir. L’amiral Lorain, qui commande le GOEN vient en personne les saluer lorsqu’ils rembarquent sur l’Orage, sans discrétion. Le conseiller Bouvier a remarqué l’absence de votants au scrutin législatif imprévu dans l’île de Tureia. Il s’en amuse, à l’Assemblée territoriale. La presse se saisit de la question, rend compte de l’évacuation et publie la lettre des habitants de Tureia [39]… Lesquels reviennent tous dans leur île en septembre 1966, sauf une fillette, hospitalisée et sa mère, qui rentrent plus tard. Deux gendarmes, dont le Polynésien Watanabe (originaire de Rapa, en poste à Hao), accompagnent les Tureia afin d’enregistrer et de transmettre aux autorités militaires « toute contestation ou réclamation à caractère contentieux liée à la réinstallation »[40].

Le retour sur l’atoll

Les habitants, heureux de leur séjour, sont non moins heureux de rentrer : « je suis passionné par la pêche, je retourne à mon caillou, même si je pouvais aller pêcher à Tahiti, […] j’avais envie de rentrer ici, j’ai plus de place pour aller pêcher où je veux ». Ils sont accompagnés par 15 compatriotes qui avaient quitté Tureia « depuis une ou plusieurs années » selon un courrier de l’administrateur civil aux militaires, daté du 12 septembre. Il expliquait plus précisément, la veille, au gouverneur : « Ces 15 ressortissants de Tureia avaient évacué leur île depuis les expériences et résidaient à Papeete. Contactés récemment, ils ont accepté de rejoindre leur île d’origine ».

Ce retour, plus organisé qu’il en a l’air, après vérification que ces Tureia possèdent « habitation et cocoteraie », renverse la tendance à l’exode rural que les autorités civiles attribuent à « l’effet d’une certaine propagande qui était parvenue à faire craindre le pire aux villageois de Tureia ». L’administration s’en réjouit. Aux yeux de Gassmann, nouvel administrateur des Tuamotu, c’est le triomphe de la politique de banalisation des risques : « Le désir de retour, manifesté par une partie appréciable de la population émigrée témoigne d’un net changement d’état d’esprit de celle-ci » [41].