Page 1

La première campagne d’essais nucléaires au CEP, pendant l’hiver austral 1966, mêle tirs aériens sous ballon (Bételgeuse, le 11 septembre 1966, à 600 mètres d’altitude) et tirs sur barges à peine au-dessus du niveau de la mer (10 mètres d’altitude). C’est le cas pour le premier essai, Alébaran, prévu le 1er juillet 1966. Dans ce cas, la boule de feu entre en contact avec l’eau et les sédiments du lagon. Le général Jean Thiry, premier Directeur des centres d’essais nucléaires(Dircen), a pourtant promis au ministre de l’Outre-Mer que les essais ne présenteraient pas de danger pour la population des îles riveraines. Il admet un seul risque, devant les autorités civiles : la consommation de poissons contaminés. « Ainsi est-il prévu de procéder, systématiquement en tous [sic] temps et a fortiori dans tous les cas douteux, au contrôle des produits pêchés. Ainsi, dans ce domaine, tout risque sera exclu », assure-t-il en juin 1963 [1]. Pourtant, Aldébaran a directement contaminé les habitants des Gambier. Comment l’expliquer ?

Compte tenu de la puissance prévue, inférieure à 30 kt (ce qui représente tout de même deux fois l’explosion d’Hiroshima…), Thiry choisit de ne pas associer les populations aux précautions prises et décide de s’affranchir des « nouvelles recommandations de la commission consultative de sécurité ». Francis Perrin, pionnier de la physique nucléaire avant-guerre, Haut-Commissaire du CEA depuis 1950 où il a succédé à Joliot-Curie, préside cette institution qui a préconisé en février 1966 la construction d’abris « à Tureia, Rikitea, Taku et ultérieurement, Reao et Pukarua ». Le DIRCEN considère que « seul l’abri de Tureia » serait « utile pour la première demi-campagne » (juillet-août) tandis qu’aux Gambier « une date de fin des travaux début septembre suffirait » [2]. Mais rien n’est fait aux Gambier et à Tureia avant Aldébaran.

Thiry renonce également à évacuer préventivement les populations des îles les plus proches de Moruroa. De 1962 à 1964, il a pourtant prévu de recourir à ce procédé. En février 1962 une fiche admet qu’en cas de choix d’un site en Polynésie, la « Population peu nombreuse mais très dispersée dans ces régions », « rendra sans doute difficile d’effectuer des tirs nucléaires sans évacuation, au moins temporaire, de certaines populations » [3]. En contredisant la rhétorique de risques maîtrisés un tel dispositif pose un problème aux autorités, y compris à l’Assemblée Territoriale qui formule ce vœu en février 1963 : « éviter tant des transferts que des risques physiologiques aux populations ». Le renoncement est acté par les services de sécurité créés en 1964 avant la première campagne : « L’étude générale concernant la sécurité radiologique au CEP », produite par le Service Mixte de Sécurité Radiologique (SMSR), écarte « une évacuation préventive des populations des Gambier avant une explosion expérimentale », « pour des motifs politiques et psychologiques »[4]. De fait, le 5 juillet, trois jours après Aldébaran, Jacques Isnard remarque dans Le Monde : « Il faut noter que, paradoxalement, les mesures de sécurité prises par l’armée sont considérées ici comme autant de preuves des dangers inavoués de la radio-activité ».

Page 2

L’abandon du principe d’évacuation pour des raisons de propagande et le renoncement à la construction d’abris pour des raisons de calendrier posent la question du niveau de décision en matière de sûreté. Les injonctions politiques laissent peu de traces dans les archives mais l’impatience est palpable chez de Gaulle lorsqu’il s’exprime en conseils de défense, une fois le site polynésien choisi. Pour Aldébaran, le gouvernement est représenté par le ministre d’Outre-Mer, le général Billotte, qui s’installe aux Gambier le 30 juin, tandis que Foccart accompagne l’amiral Lorain sur le De Grasse. L’adjoint du général Thiry a fait de la frégate le PC du GOEN (Groupe Opérationnel des Expérimentations Nucléaires). Les témoins se souviennent de l’impatience de Foccart de rendre compte de la réussite du premier tir.

Seules demeurent des mesures curatives, en cas de retombées imprévues : évacuer les populations a posteriori. Un film tourné en 1966, Atolls à l’heure nucléaire, d’une durée de 26 mn, diffusé en 1967 dans les salles de cinéma française (avec le long métrage Le judoka, agent secret de Pierre Zimmer) présente ce dispositif d’évacuation avec les barges de débarquement (20’18). https://imagesdefense.gouv.fr/fr/atolls-a-l-heure-nucleaire.html

Les aléas n’auront pas suffi à convaincre les autorités d’utiliser cet outil de protection des populations.

Impondérables et choix de ne pas mettre à l’abri les populations

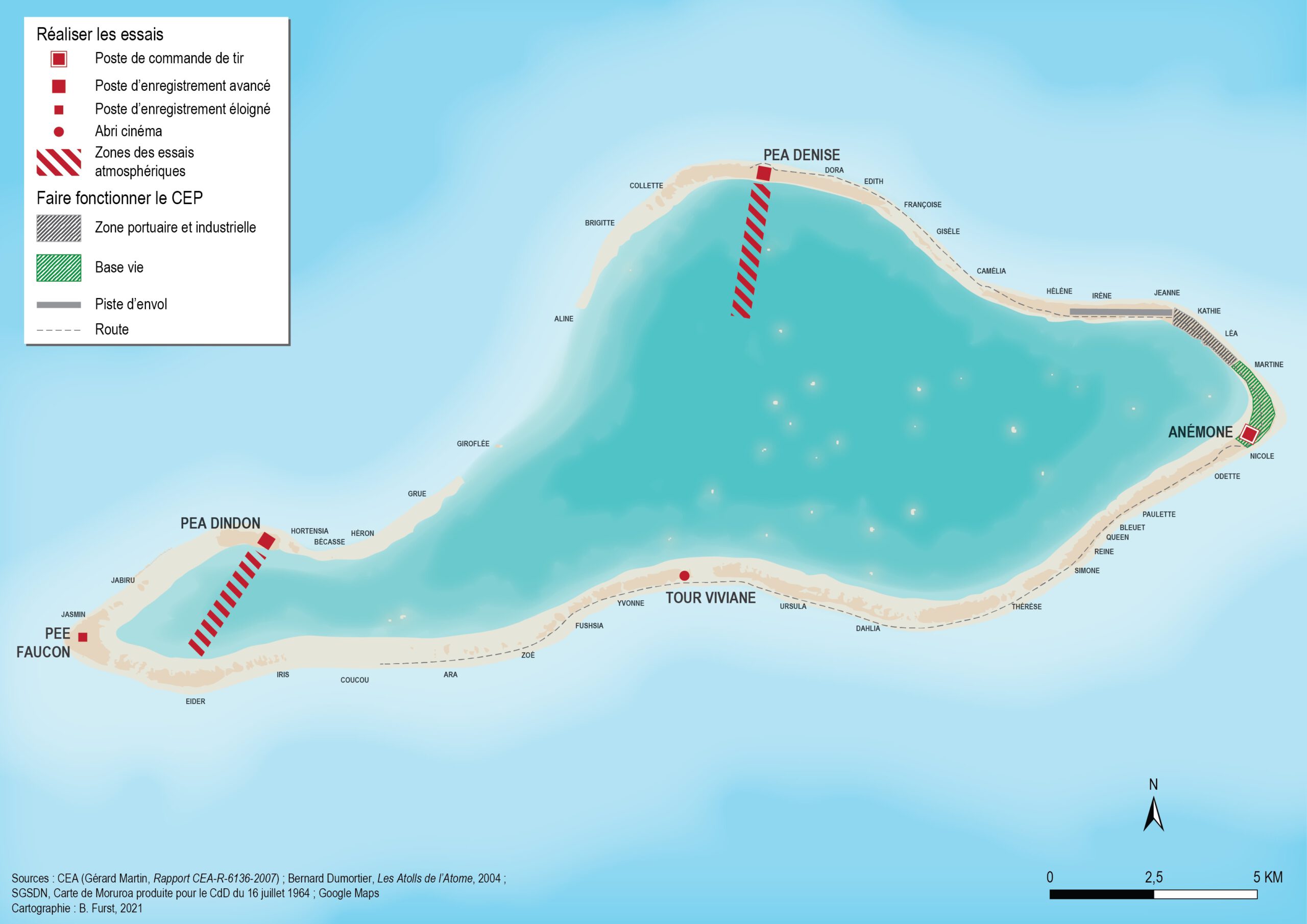

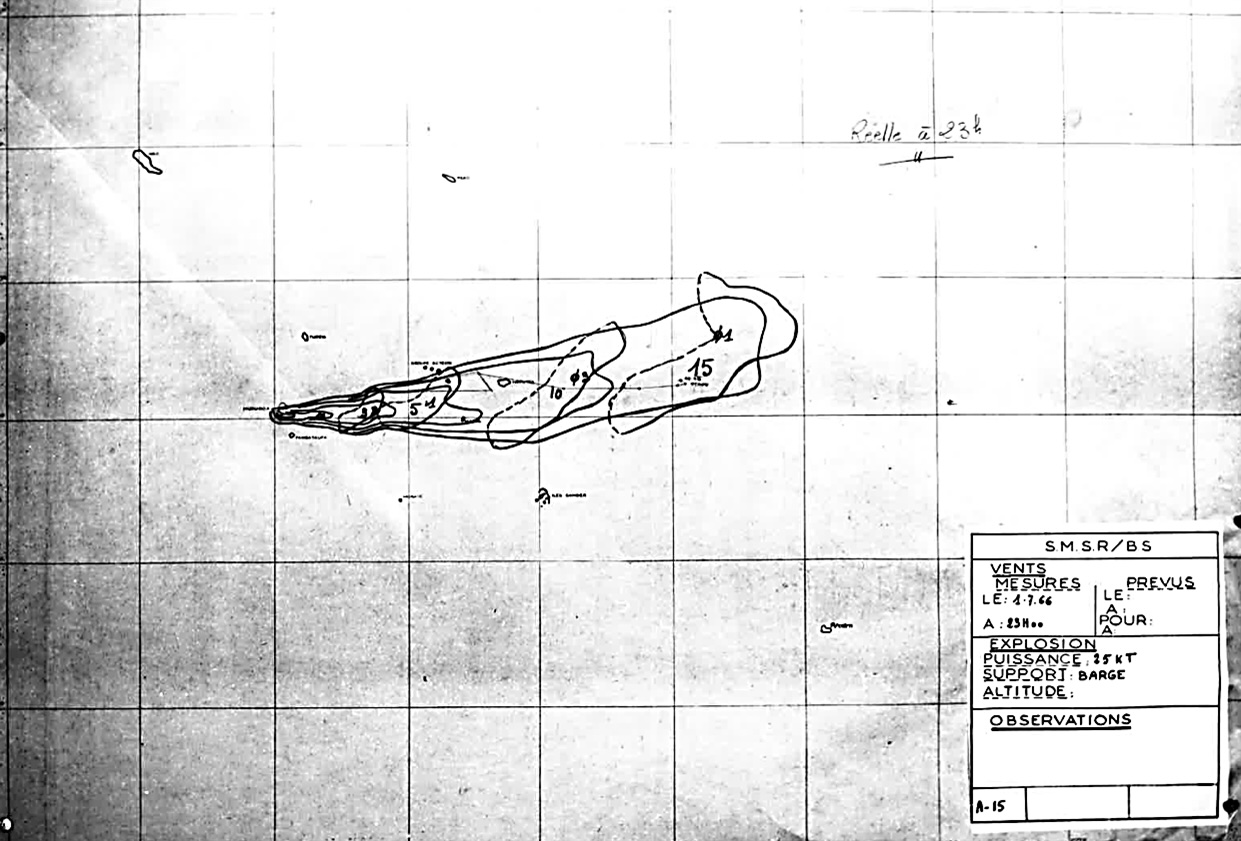

Date du tir, évolution des vents, taille et forme du nuage, trois impondérables contrarient le « gouvernement du risque ». Sur la base des prévisions météorologiques, l’amiral Lorain lance le 28 juin au matin les préparatifs et met sous surveillance les zones aériennes et maritimes interdites (un « petit bâtiment », signalé au large des Gambier, est vainement recherché par un aviso). L’engin atomique est monté sur une barge face au Poste d’Enregistrement Avancé (PEA) à Dindon :

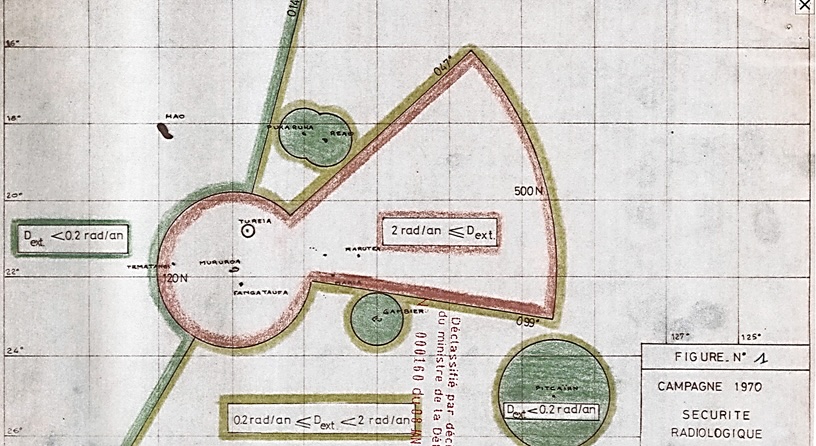

Depuis 1964 les services de sécurité et la météo ont modélisé un régime de vents permettant une diffusion des retombées en « bouchon de champagne » qui doit pousser le nuage atomique vers le nord-est et épargner les Gambier (mais pas Tureia dont les habitants sont délibérément exposés) :

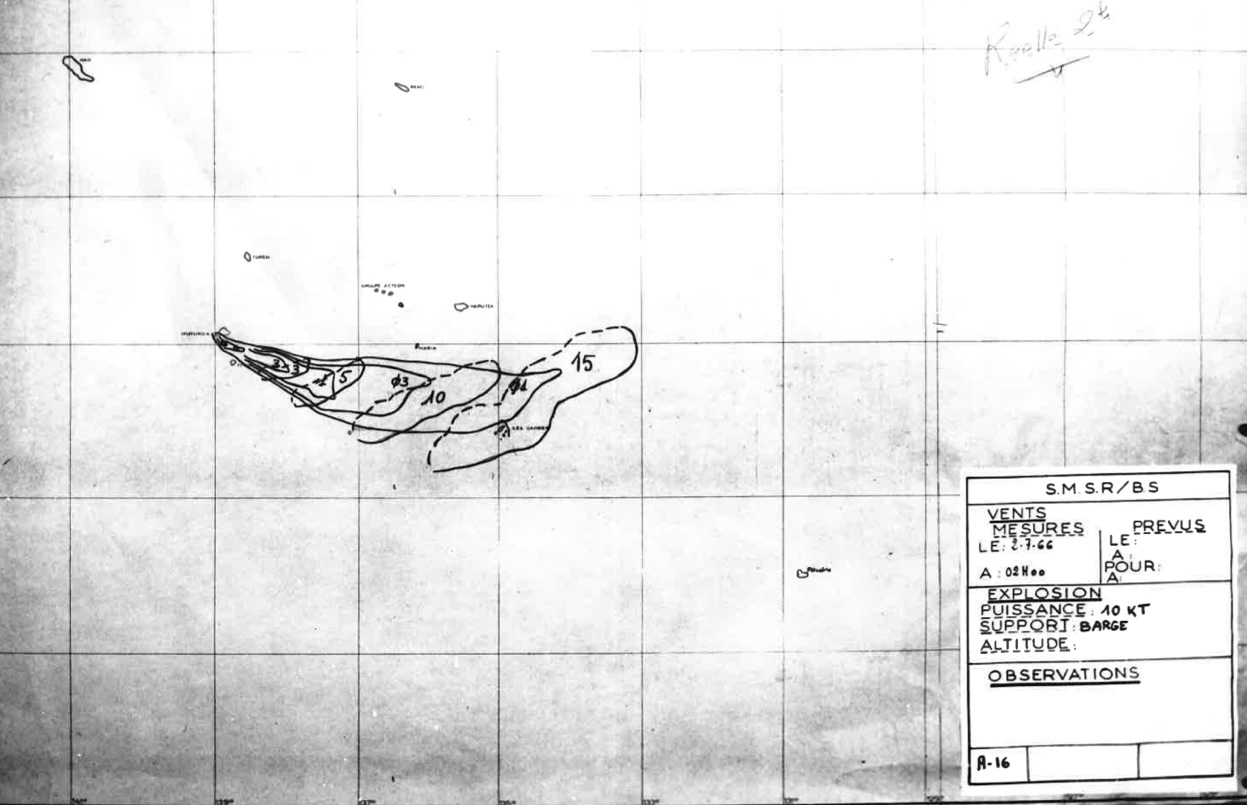

Le 30 juin, Lorain décide de déclencher le tir à l’aube du 1er juillet, à 5h34. Les modélisations informatiques indiquent que les retombées affectant la troposphère (la partie la plus basse de l’atmosphère) seront poussées par les vents selon le modèle du « bouchon de champagne » et épargneront les Gambier, au sud-est de Moruroa :

La date a été choisie en fonction de l’une de ces configurations météorologiques que le général Thiry présentait aux conseils de défense comme offrant une fenêtre stable pendant une dizaine de jours. Ces opportunités s’avèrent bien plus éphémères. Or la mise à feu ne peut pas avoir lieu le 1er juillet, suite à un problème dans le circuit électrique. Le report oblige à attendre 24 heures. Entretemps, les vents des basses couches tournent en direction des îles Gambier, peuplées de plusieurs centaines d’habitants. Au vu de l’évolution de la météo, le personnel du SMCB pense que le commandement retardera le tir puisqu’on prévoit que la trajectoire du nuage touchera les Gambier :

Page 3

Le tir a pourtant lieu le 2 juillet à 5h34.

L’explosion de 28 kt n’a pas la puissance prévue ; le nuage ne prend pas la forme ni n’atteint l’altitude attendues ; les vents, enfin, emportent la tête du champignon vers les Gambier. Vers 16h00, l’amiral Storelli qui commande la force Alfa chargée de sécuriser la zone, alerte le poste de Rikitea (chef-lieu des Gambier) sur une probable retombée, de l’ordre du millirad/heure, ce qui demeure assez faible pour ne pas recommander de disposition particulière. Mais dès 16h45, le capitaine Vidal, responsable du SMSR sur place, informe le PC de Grasse : le niveau monte à 30 millirads/heure à 1 m du sol.

Selon les normes françaises actuellement en vigueur, la dose efficace, soit l’impact d’un rayonnement sur le corps entier, ne doit pas dépasser au cours d’une année 1mSv pour le public et 20 mSv pour les travailleurs du nucléaire. À l’époque d’Aldébaran, la limite est fixée à 5 rem par an, soit 50 mSv. Le CEA estime aujourd’hui que les enfants de Mangareva ont reçu avec les seules retombées d’Aldébaran une dose entre 3,2 et 9,4 mSv et les adultes entre 3,1 et 6,6 [5]. En additionnant les 0,23 rem d’exposition externe mensuelle mesurée par le SMSR aux 0,372 rem d’exposition interne calculées par le SMCB, on atteint une dose totale théorique maximale au premier mois de 0,6 rem, soit 6 mSv, au-delà des seuils prévus pour une évacuation[6].

En ce qui concerne la dose équivalente à la tyroïde, organe qui fixe très spécifiquement l’iode 131 (radioactif), les enfants de 1 à 2 ans auraient reçu selon le CEA jusqu’à 77,8 mSv et jusqu’à 36,9 pour les adultes. En 1966, les recommandations de la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) fixaient à 30 rem, soit 300 mSv la dose annuelle pour la tyroïde. Les auteurs de Toxique, estiment que le calcul du CEA, en considérant que la pluie n’était pas la seule eau de boisson, mais aussi l’eau de source et des nappes côtières, sous évalue d’un facteur 2,5 la dose équivalent à la thyroïde et l’estime à 200 msv pour les enfants de 1 à 2 ans [7]. Ces controverses actuelles prolongent les mensonges par omission décidés le 2 juillet 1966.

Page 4

Les archives permettent de reconstituer la décision, discutée et réfléchie, de dissimuler les retombées aux habitants des Gambier. On passe du risque euphémisé à une menace sanitaire avérée et occultée [8]. Le navire du SMCB, La Coquille, véritable laboratoire flottant, reçoit l’ordre de rallier les Gambier pour contrôler la contamination de la faune, de la flore et de l’eau de boisson. Basé à Hao, il en a pour plus de 48h de mer. Aux Gambier, on demande des instructions : « Faut-il restreindre la consommation alimentaire, les eaux de boisson, et interdire la pêche ? ». Le docteur Aeberhard, chef du SMCB basé sur le Foch, redoute de semer la panique et prépare sa réponse : « Aucune restriction nourriture, aucune restriction consommation eau et pêche ». Et encore : « Étant donné niveaux de radioactivité atteints, aucune mesure de décontamination systématique ».

Pourtant, l’amiral Storelli se prépare comme prévu à évacuer les Mangaréviens avec les hélicoptères du porte-avion Foch. Il exige que le message rassurant soit soumis au PC. L’amiral Lorain confirme qu’il faut dissimuler les retombées aux Mangaréviens, alors que La Coquille, en arrivant au Nord de Mangareva, mesure 100 000 pci/g dans le plancton, et trois fois plus pour l’eau de mer, exposant les médecins qui manipulent les échantillons. Les vétérinaires du SMCB qui acceptent quelques jours plus tard de servir de témoins de la retombée affichent une charge corporelle de 2 microcuries, soit 74 kilobecquerel (cf dose). Trois mois plus tard, l’amiral Lorain justifie sa décision de n’avoir pas déclenché l’évacuation curative aux officiers généraux venus inspecter le CEP. Ils prennent des notes manuscrites sur le vif, dont il ne reste pas de trace dans leur rapport officiel : « Problème politique important, car peut remettre en cause tirs nucléaires au Pacifique et même présence française dans Pacifique » [9].

Secret sur les retombées aux Gambier

Le secret sur ces retombées ne tient pas longtemps. L’information circule entre les agents du SMSR des Gambier et de Tureia. L’administrateur (sous-préfet) des Tuamotu est mis au courant. Renaud d’Herbais, l’appelé du contingent qui commande le poste des Gambier, en connait l’existence puisqu’il a chiffré les échanges avec Lorain. Lorsqu’il revient à Pape’ete, d’Herbais est accueilli par les mines sombres de ses amis : ils sont déjà au courant de ce qu’il s’est passé aux Gambier. Il ne partage pas leur inquiétude, rassuré par le capitaine Vidal sur les conséquences sanitaires des retombées : « À Hao, je n’ai que quelques minutes pour prendre l’avion aussi je décide de passer au travers des contrôles radiologiques obligatoires. Cet examen me semble dérisoire vu ma connaissance des retombées insignifiantes sur les Gambier » [10]. Vidal a su le rassurer définitivement, malgré les courbes d’enregistrement des radiations : « les échelles sont logarithmiques », la radioactivité mesurée reste « en dessous des normes admissibles ». Et de reprendre le sempiternelle cas du granit breton…

Page 5

Sur le chemin de Pape’ete, le général Billotte est « chambré » à Hao par le général Thiry, venu de Moruroa. Que se sont-ils dit ? Thiry a-t-il minimisé l’ampleur des retombées, dont il a eu connaissance, et de leurs conséquences sanitaires ? A-t-il joué cartes sur table, avec ce Français libre, conscient des enjeux stratégiques de la dissuasion, en lui demandant de taire ce qu’il avait appris puisqu’au dire du docteur Millon, « le Ministre lui-même, mis au courant par le Capitaine du SMSR [Vidal], a prévenu certains de l’existence d’une retombée » ? Malgré « les indiscrétions » commises par Billotte, le rapport signé le 10 juillet 1966 par le docteur Million, arrivé aux Gambier cinq jours plus tôt sur la Coquille, rassure les autorités sur les fuites : « La population tahitienne est parfaitement inconsciente, insouciante et ne manifeste aucune curiosité » ; il en va de même des « « popas » [sic] stables de l’île (infirmier, agriculture) » qui « ne manifestent aucune inquiétude, ne posent aucun question » [11].

Cette politique de dissimulation n’était pas une fatalité mais un choix. Vidal regrette d’emblée « l’absence de politique franche vis-à-vis de la population qui nous place en porte à faux. Par honnêteté, il s’inquiète pour les gosses du village qui marchent pieds nus et jouent par terre ». Million trouve le gendarme Cornette moins abusé que les autres militaires : « Il se doute de quelque chose, multiplie ses douches, mais sans inquiétude sérieuse ». Mais il reste un allié objectif de la gouvernance du secret, en dépit de ses inquiétudes : « Nous l’avons rassuré, c’est un élément sûr qui, quoiqu’il arrive, jouera le jeu ».

L’existence de retombées est donc connue, mais l’interprétation de l’évènement sépare les officiers généraux ou les experts (SMSR, SMCB) des habitants et personnels qui occupent des fonctions intermédiaires ou d’exécution. Les souvenirs de d’Herbais tournent en dérision la capacité à conserver le secret. Puea, son auxiliaire mangarévien, est « déjà au courant » des retombées, parce qu’il y a « des Mangaréviens partout, à Muru, à Papeete et même à l’État-major au Taone ». À Makemo, où il mouille le 5 juillet, le capitaine de Frégate Herbert, qui commande l’aviso escorteur Enseigne de vaisseau Henry observe la froideur de la population, qui espérait l’arrivée d’un bâtiment avec un médecin et des provisions. « Mais il apparait aussi, note l’officier, que cette réserve était due à une inquiétude due aux expériences nucléaires en cours, fruit probable d’une propagande en provenance de Tahiti » [12]. L’information circule dans les Tuamotu et l’opinion évolue aux Gambier où le raté d’Aldbéran conduit à une série de « suggestions pour la 2e demi-campagne » de la part Million, qui a prévu « de minimiser les chiffres réels de façon à ne pas perdre la confiance de la population qui se rendrait compte que quelque chose lui a été caché dès le premier tir ». Parmi ces remédiations, la construction des abris recommandés par la Commission consultative de sécurité.

Page 6

Banaliser le risque plutôt que le nier ?

« Les abris anti-atomiques en matériau synthétique » arrivent après Aldébaran [13]. L’installation d’un abri Tortue et la construction d’un bunker aux Gambier, la construction de blockhaus à Tureia changent ponctuellement l’état d’esprit. L’administrateur des Tuamotu-Gambier, qui accompagne la mise à l’abri des habitants de Tureia pour le 2e tir, où il avait déjà assisté à Aldébaran, anticipe l’application de la procédure à Mangareva : « ce n’est pas en deux heures que l’on réussira aux Gambier à mettre toute la population à l’abri. Sur 479 habitants, une bonne cinquantaine vit à l’extérieur des agglomérations de Rikitea et Taku. 29 par exemple à Taravai, situé à 7 miles du premier abri […] ». L’administrateur regrette de n’être pas associé par les militaires au choix d’une rupture avec la rhétorique d’absence de péril : « le raisonnement sera le suivant : on nous a endormis avec la première demi-campagne, mais le danger demeure plus grand que jamais ». Il en conclut le besoin de continuer à invisibiliser le risque plutôt que de le banaliser : « Je reste fermement partisan de prendre le risque de continuer à minimiser l’opération… puisque de toutes façons, nous ne pouvons pas faire autrement »[14].

Mais les autorités militaires assument, à la fin de la première campagne, leur nouvelle politique d’acculturation des populations aux risques. En octobre 1966, Vidal observe : « Les habitants de Mangareva ont manifesté au cours de la deuxième demi-campagne une légère inquiétude qui n’existait pas au cours de la première demi-campagne. Les constructions d’un blockhaus et d’une “Tortue” les ont impressionnés [15] ». Mais les officiers du renseignement se montrent rassurants, quelques mois plus tard, en juin 1967 : « L’état d’esprit est satisfaisant et la population ne redoute nullement les expériences, notamment à Mangareva. L’an dernier, les Gambier ont tiré un revenu de 3 millions de CP [francs Pacifique] de leurs légumes »[16].

En mai 1968, la construction d’un nouvel abri en béton, en supplément au « simple abri en toile plastique gonflé », « laisse présager des dangers » aux Mangaréviens. Une instruction prévoit : « Sortie avec précaution, les habitants seront mis en garde en ce qui concerne principalement l’alimentation, réduction de consommation d’eau, ne pas toucher aux légumes et aux fruits ».

Le raté d’Aldébaran a noué une relation particulière entre les habitants des Gambier et les essais : plus exposés aux retombées, ils sont aussi désormais mieux associés à la gestion des risques, moins dissimulés. Les autorités restreignent cette banalisation à Mangareva et à Tureia, espaces désormais explicitement nucléarisés. Il n’en va pas de même dans la base arrière, comme en témoigne cette instruction : « le dosimètre ne doit pas être porté de façon apparente à Pape’ete » [17].