Page 1

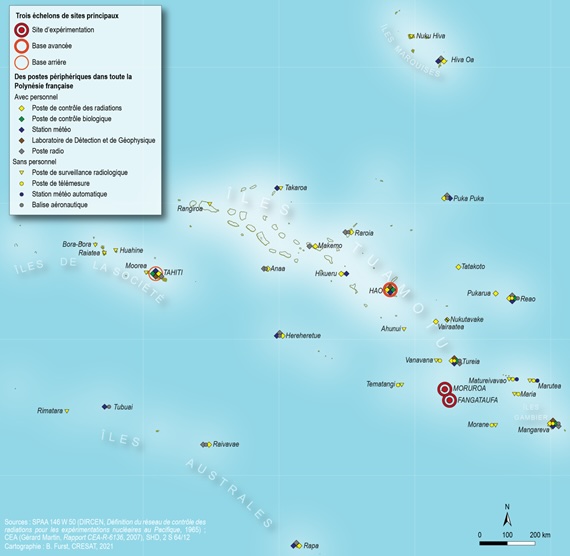

La question foncière est traitée dans l’improvisation par les militaires qui créent le CEP, sans dessein d’ensemble. C’est pourtant toute la Polynésie qui est concernée. L’implantation des installations de sûreté « dans un quadrilatère d’environ 2 000 km de côté » pour prendre en charge « la météorologie, la radioactivité, la géophysique, les liaisons radio, les prélèvements », créé une emprise considérable [1]. Thiry doit intégrer un espace très vaste doté de peu d’infrastructures et largement méconnu par l’administration civile.

Du côté militaire, l’urgence et la durée incertaine du CEP créé des besoins continus, par-delà l’évaluation initiale. Du côté des autorités civiles, les lacunes du cadastre en Polynésie, où la question foncière cumule des régimes juridiques divers (la tenure ou le droit d’usage d’avant Contact ; la pleine propriété réglée par le Code civil), ne permettent pas d’apporter des réponses rapides et précises aux créateurs du CEP. En 1965, après la première phase d’achat, les contrôleurs de l’Armée justifient leurs irrégularités par les carences des autorités civiles : « Les contestations auxquelles ont donné lieu les arrêtés 1878 et 1880 montrent les insuffisances de la connaissance que l’on a parfois de la situation juridique exacte des terrains en Polynésie, dont beaucoup, par ailleurs, sont en situation d’indivision » [2]. Indivision qui ne se comprend pas toujours selon la logique du code civil, mêlant la notion de droit d’usage à celle de propriété éminente ou apanage familial. S’y ajoute une forme de légèreté à l’égard des particuliers et institutions d’un territoire récemment décolonisé, ce qui favorise le recours à des régimes d’appropriation impératifs (réquisition) et une forme de tolérance à l’égard de procédures illégales. Les premiers travaux de défrichement et d’infrastructures devancent les procédures foncières.

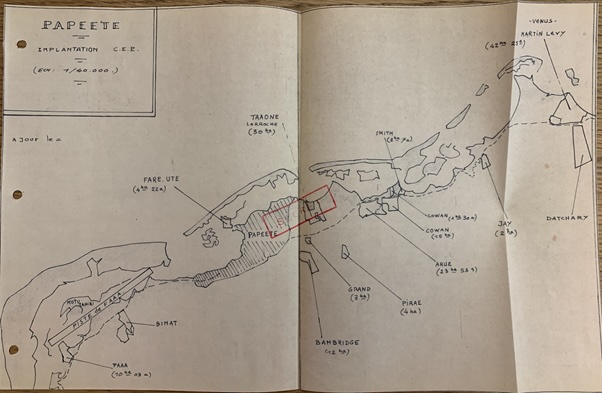

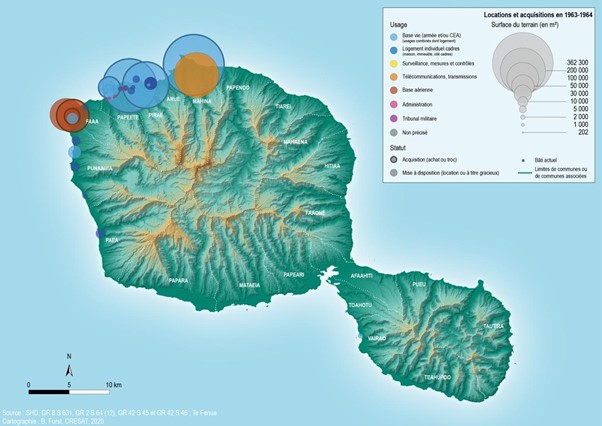

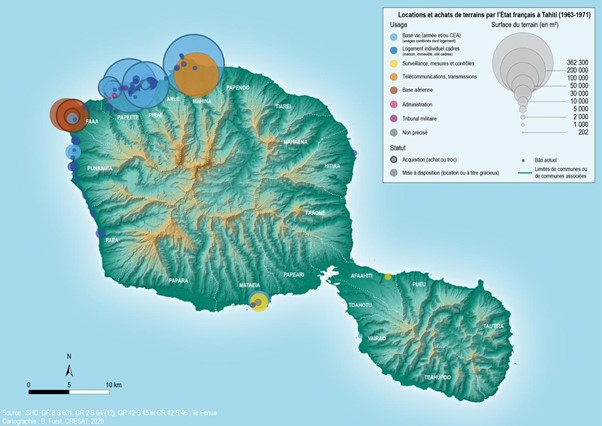

L’ouverture d’une antenne du CIAS pour les questions foncières et logistiques décidée le 6 février 1963, est effective le 15 mars. Cinq hommes, conduits par le lieutenant-colonel Guillerez, travaillent à Papeete au choix des terrains. Lorsque l’Armée publie à la fin de l’été 1964 un premier article sur le CEP, elle se félicite que les acquisitions et locations de terrain soient « pratiquement terminées » [3]. En réalité, elles sont très loin d’être terminées en 1964 et se prolongent bien au-delà de l’espérance de vie que les militaires prêtent au CEP. « L’incertitude qui règne sur l’avenir des sites est un redoutable obstacle à une planification intelligente » admet en 1967 une mission d’inspection qui évoque « la date pivot de 1970 ». « Si le CEP ne doit pas durer plus longtemps, ajoute le rapport, « il ne faut pas toucher à ses structures ni à son organisation ». « S’il doit vivre au-delà », des réaménagements sont envisageables[4]. Trois ans plus tôt, pendant la constitution du domaine foncier nécessaire à la construction des installations du CEP, Pompidou, au Conseil de Défense du 16 juillet 1964, ne prévoit qu’une très courte espérance de vie : « À terme, cette affaire créera un problème dans nos territoires du Pacifique, parce qu’il va y avoir une activité énorme qui tombera brusquement dans 2 ou 3 ans »[5]. En réalité, la question foncière dure toute la vie du CEP, bien plus longue qu’escomptée. Elle pose encore des problèmes après son démantèlement et même de nos jours.

Page 2

Cinq procédures pour occuper le sol : cession gratuite, expropriation, achat amiable, location et troc

Les régimes d’occupation des terrains sont modulés par des considérations politiques, en fonction des sites et des usages. À Tahiti, par exemple, Thiry renonce « à un emploi étendu » de l’expropriation, à laquelle il recourt à Hao. Compte tenu du caractère mouvant des besoins et de la méconnaissance initiale de la question foncière et es silences du cadastre (organisé à partir de 1862), les militaires s’adaptent en utilisant plusieurs types de procédures, quitte à régulariser a posteriori lorsque le choix s’avère irrégulier. On identifie 5 types d’occupation du sol :

- Cession gratuite au domaine public de l’État. C’est le cas emblématique des atolls de Moruroa et Fangataufa, avec les arrêtés du 4 août 1964 pris « en conformité avec les délibérations de l’AT ». La société Tahitia qui disposait d’un bail emphytéotique de 99 ans est dédommagée plus tard. Les atolls sont affectés gratuitement aux Armées. Cette procédure concerne également 2 parcelles de 0,6 ha dans le port et à Fare Ute et 2 parcelles réputées domaniales à Hao.

- Expropriation « pour cause d’utilité publique » pour l’aérodrome de Hao. Cette procédure, prise par une ordonnance du 31 janvier 1964, concerne 13ha. Les militaires font « valoir que la piste d’aviation comporte un intérêt non seulement militaire mais encore civil puisque l’on mise à fond sur un développement important du tourisme pour assurer l’avenir économique de la Polynésie ». Le dédommagement de 1 franc au m2 environ (contre plus de 100 francs pour un achat à Fare Ute), ne suscite pas de doléances [6].

- Achats amiables, notamment pour 99 ha de terres à Tahiti.

- Locations, pour un total de 133 ha, à Hao (127 ha, baux conclus pour 30 ans à un prix d’environ 8% de la valeur vénale), à Tahiti (4ha pour le logement, baux de 9 ans à 5% de la valeur vénale des terrains) et dans les postes périphériques (2 ha, 1,20 XPF le m2 par an, soit 0,07 nouveaux francs…), où de petites surfaces ont une grande importance dans des espaces étroits.

- Enfin le cas de la base arrière de Tahiti montre également l’emploi ponctuel d’un autre précédé : le troc entre l’État et le Territoire.

Ces différentes procédures se distribuent selon les territoires où la logique d’implantation n’est pas la même.

Page 3

La base arrière de Tahiti : d’une logique de casernement (1964) à une logique résidentielle (1970)

À Tahiti, la création du CEP est l’occasion de régler un contentieux domanial entre les Armées et le Territoire qui date de 1959. Le troc des bâtiments militaires du centre-ville (casernes et PC de l’avenue Bruat) contre des terrains près de l’aéroport, devient possible. La SETIL négocie pour le CIAS, avec la menace d’une « procédure d’expropriation accélérée » dans l’impossibilité d’aboutir à un accord amiable avant le 14 septembre 1963 [7]. Thiry tente le passage en force, doutant de l’existence d’un « domaine public du Territoire » dont l’État ne pourrait disposer librement, ce que le MOM refuse d’admettre.

Le CEP obtient des terrains autour du port et de l’aéroport et des logements en mobilisant toute la gamme des moyens d’occupation du sol :

– Mise à disposition en 1966 à Arue des 2,2 ha de la cité Cowan, domaine public du territoire, et à Faa’a, pour 10 ha du ministère des Travaux Publics qui concernent les remblais touchant à la piste.

– Troc à Faaa, où le CEP reçoit 10 ha du Territoire pour installer la BA 190 en lisière des installations aéroportuaires civiles, contre la cession des casernes Bruat (où sont installées désormais le gouvernement de la Polynésie française).

– Les achats concernent 4,5 hectares à Fare Ute et 27 hectares au domaine Vernaudon d’Arue, pour le camp militaire. Pour le PC du Taaone, 22 hectares sont acquis sur le domaine Laroche (Pirae) ce qui représente 7,6 millions de francs versé en avril 1964 à 2 particuliers. Le CEP rétrocède une partie de cette acquisition (6ha) au Territoire (qui y construite le lycée du Taone), lequel offre en retour deux parcelles de 4 et 2 ha. Mais on compte aussi un achat d’1 ha à Faa’a à un particulier. À Mahina, l’État acquiert au bénéfice de la Défense près de 20 ha dans le lotissement de Super Mahina, pour la station de transmission GTT 815 et 32 ha sur les bas de Mahina en juin 1964 pour 3 millions de francs, où les installations techniques du CEA sont construites.

Aussi bien, dès 1964, alors que le chantier commence à peine à Moruroa, l’emprise foncière des armées transforme largement le paysage urbain à Tahiti :

Les armées prennent un poids social, économique et symbolique inédit à Tahiti, visible entre Mahina et Faa’a :

Page 4

Les locations de villas pour les cadres, imprévues, répondent à l’inflation du personnel et la révision du droit familial au logement qui permet aux officiers de venir avec femme et enfants. Ces locations prévues en 1966 comme une solution provisoire « pour pallier des insuffisances momentanées », ne cessent de s’accroître jusqu’au début des années 1970, lorsque l’activité culmine avec les essais aériens [8] :

L’ensemble de ces achats et locations provoquent une flambée des prix malgré les précautions prises en 1963 : « On peut considérer qu’en 1965 les prix des terrains sont au coefficient 3 ou 4 par rapport à 1963 » [9]. Et ce, bien au-delà de la zone proche des infrastructures de transport, port et aéroport, autour desquelles s’est constitué l’emprise foncière. Au fil du temps, la présence du CEP se dilate notamment sur la côte ouest, convoitée pour ses villas en bord de mer à Punaauia principalement, mais aussi à Paea. Des propriétaires construisent des logements dans le but de les faire entrer dans le portefeuille des locations offertes aux officiers et ingénieurs du CEA :

Page 5

À Hao, l’urgence et le fait accompli : expropriations et locations tardivement régularisées

En novembre 1962, Thiry se fait une image floue de l’usage de la future base avancée de Hao. Il cible un ensemble situé « au Nord d’Otepa entre ce village et la passe ». Des besoins exprimés en toute méconnaissance de la situation foncière : « Question à étudier : propriété du terrain sur cette portion du récif, valeur, procédure de mise à la disposition des Armées par affection ou acquisition ». L’emprise foncière la plus importante concerne la piste de l’aéroport, qui ne peut pas se contenter de locations, même à long terme et pour laquelle Thiry espère vainement un « co-financement » avec le Territoire [10] soucieux de rompre avec l’usage coûteux des hydravions[11]. En janvier 1963, il sollicite le ministère de l’Outre-mer : « Je serai ultérieurement amené à vous demander également la mise à la disposition des Armées d’une parcelle de l’île de Hao pour installer un aérodrome. Je ne puis le faire dès maintenant, ne possédant pas encore les plans précis »[12]. Il ne peut pas reproduire le scenario de la cession de Moruroa et Fangataufa pour cet atoll habité dont les terres appartiennent à une multitude de co-propriétaires, dispersés en Polynésie. Mais en juillet 1963, il laisse planer la menace : « En cas d’impossibilité d’accord amiable avec les propriétaires, l’expropriation pour travaux militaires urgents sera prononcée »[13].

La négociation, pour une expropriation, est accélérée par l’urgence. En janvier 1964, avec l’amiral Cabanier, chef d’état-major de la marine, Thiry fait le point devant Messmer, venu mesurer l’avancée des travaux sur place. Le ministre, inquiet du retard pris, accepte de lâcher du lest sur le montant : « La procédure d’expropriation de terrains de Hao est actuellement en cours. Les prix sont examinés : l’Administration propose 6 millions de francs CFP, les experts près des Tribunaux 16 millions et les prétentions des intéressés montent à 105 millions. Le ministre des Armées serait d’accord pour accepter une transaction aux environs de 20 millions de Francs CFP » [14]. L’ordonnance d’expropriation du 31 janvier 1964 portant sur 23 parcelles, fixe en effet le montant global à 20 millions[15]. Une seule de ces parcelles obtenues par expropriation, acquise pour plus d’un million, fait 129 ha. Reste à identifier l’ensemble des bénéficiaires ! Quatorze millions sont attribués sans délai aux copropriétaires de 17 parcelles, mais « la dévolution successorale concernant les six dernières parcelles » reste à élucider du fait de « généalogies très compliquées ou procès entre co-héritiers ».

Les locations de terres, à Hao, concernent 138 ha en 31 parcelles [16]. Il s’agit d’une part, au nord d’Otepa, des terrains nécessaires à la construction de la base aéronavale et la base vie des militaires. Au sud du village, un autre ensemble concerne le centre technique du CEA, prolongé par le lieu-dit de la Sablière qui devient une décharge d’agrégats et ferrailles. La plupart font entre 1 et 4 ha et ce morcellement pose des problèmes qui ne sont pas réglés à court terme. La DirCEN s’en remet à l’administration locale pour inventorier les ayants-droits. L’administrateur des Tuamotu-Gambier part « du principe que le bailleur était celui qui faisait la récolte et qu’au lieu de ramasser du coprah, il toucherait directement l’argent… à lui de répartir comme il le faisait pour les sommes provenant du coprah ».

Début 1964, les baux sont fixés à 30 ans, avec les loyers indexés sur les cours du coprah. Mais à partir de la mi-1966 les contrats sont de six ans avec loyer fixe [17]. Les montants semblent avantageux : les locations, qui représentent moins d’un dixième des terres émergées de l’atoll rapportent à l’ensemble des propriétaires l’équivalent de la somme produite par la vente du coprah de la totalité de l’île. Mais des copropriétaires négligeaient de réclamer leur part de récolte et le cadastre n’est pas complet. La terre Takaro, 2ha, proche de la passe Kaki, vouée au dépôt d’explosifs, est revendiquée par une foule de prétendants, sans être cadastrée[18]… Certaines parcelles réputées domaniales, affectées gratuitement aux Armées, s’avèrent propriétés privées. Les contrôleurs de l’Armée imputent aux ignorances de l’administration ultramarine les irrégularités commises.

Les postes périphériques

Dès 1963, le triple échelon Champs de tirs/Base avancée de Hao/Base arrière de Tahiti s’enrichit de sites périphériques créés pour la sûreté et la sécurité. Ils concernent une vingtaine d’îles et atolls « répartis sur l’ensemble de la Polynésie de Hiva-Oa au Nord dans l’archipel des Marquises à Rapa, à l’extrême Sud dans l’archipel des Australes » [19]. C’est ainsi que l’emprise spatiale du CEP s’étend à tout la Polynésie, par-delà les polygones de tirs :

Page 6

L’espace contrôlé est immense, mais difficile à intégrer faute d’infrastructures de transport.

Le bateau ne suffit pas, par sa lenteur lents (10 nœuds), et sa dépendance aux aléas de la météo : un bâtiment peut être contraint de mouiller plusieurs jours au large d’un atoll fermé avant de pouvoir faire débarquer une baleinière. L’hélicoptère Super Frelon, mobilisé « pour le repêchage et le transport des têtes d’engins de prélèvement » est indisponible en campagne. L’avion, enfin, exige la création de pistes sommaires dans les nombreux postes où elles n’existent pas ; l’hydravion Bermuda « n’est pas universel » quoiqu’il permette « de traiter plus de 50% des cas ». La plupart de ces moyens sont mobilisés pour garantir une visite de chaque poste au moins tous les vingt jours pour ravitailler le personnel et entretenir le matériel, sans compter les évacuations sanitaires [20].

Deux exemples de postes périphériques pris aux Gambier et Australes montrent la diversité des régimes d’occupation foncière dans cet espace immense.

Aux Gambier, de nouvelles locations pour une piste imprévue

Choisi par Thiry (puis recalé pour la base avancée par la mission Durcos (mai-juin 1962), l’archipel des Gambier accueille néanmoins la totalité des missions qui encadrent les aléas d’un tir nucléaire : transmissions, mesures radiologiques, biologiques, détection géophysique et prévisions météorologiques. Les travaux devancent la régularisation de l’occupation. Les baux de deux à trente ans sont signés à partir de 1965 [21]. Les locations se multiplient l’année suivante pour les abris, la station météo et l’agrandissement du poste SMSR.

Pour mieux maîtriser les aléas de la contamination dans cet archipel proche de Moruroa (444 km), après le raté d’Aldébaran, 1966 décide la construction d’une piste sur le motu de Totegegie malgré les obstacles identifiés par Durcos en 1962 : « Une bande de 3 000 m de long et même plus y trouve sa place ; mais le récif est étroit et dentelé du côté du lagon, il faudra l’élargir et trouver, sous l’eau, 800 000 à 1 000 000 m3 de remblai » [22]. En octobre 1966, pendant la mission d’inspection du général Crépin, la question n’a pas été arbitrée à Paris. Les premières terres sont louées fin 1966, pour compléter la cession de 77 hectares de terres domaniales. Ces locations ne sont pas régularisées avant août 1969 pour certaines d’entre elles, comme la terre Temaauputu-Terei. Le délai procède des procédures fixant les montants des loyers et des indemnisations liées à l’abattage des cocotiers. Les baux prévoient 600 XPF pour un cocotier adulte en état de production, 300 pour un jeune cocotier, et manifestent une certaine préoccupation environnementale – « étant entendu que cette opération sera limitée au minimum indispensable ».

Enfin, les autorités peinent à identifier les propriétaires. Certains sont connus : le pasteur Samuel Raapoto, premier président de l’Église évangélique de Polynésie française, a signé un bail avec le CEP dès 1965 pour une terre à Rikitea. Francis Sandford, le maire de Faaa, ou la mission catholique, en font autant à Totegegie (respectivement un et onze hectares), à partir d’un cadastre dressé en décembre 1955. Lorsque les propriétaires de la terre Temaauputu-Terei sont enfin identifiés, en 1969, un acte est dressé sur la base d’un document revu par le chef du cadastre de Papeete en 1967. Les consorts Materouru, au nombre de cinq, ont choisi l’un des leurs comme mandataire, agent de police à Papeete qui peut enfin commencer à redistribuer le loyer mensuel fixé à quelque 500 nouveaux francs.

Les baux qui remplacent l’occupation arbitraire, conclus pour 6 ans, demeurent léonins : « L’Administration militaire aura seule le droit de la dénoncer en tout temps durant la première période de six ans, moyennant un préavis de 6 mois […] et sera en droit d’y édifier telles constructions qu’elle jugera opportunes et d’y apporter tous aménagements (voierie, drainage, etc…) qui seront nécessaires sans être tenue, en aucun cas, en fin de bail de remettre les lieux dans leur état d’origine ». La faiblisse des loyers, décidés avec l’accord du Territoire, se justifie selon l’administration militaire par le « fait que les bailleurs acquerront en fin de bail la propriété des installations édifiées par l’administration sur les terrains loués », ouvrant la voie à toutes sortes de recyclages [23].

Rapa

Dès 1967, un poste météo et radiologique est construit sur l’île la plus méridionale de Polynésie française. Pourtant, en 1971, l’administration du territoire admet que le cadastrage de l’île n’est toujours pas réalisé et « ne pourrait pas l’être avant 5 ans ». Les Domaines n’ont pas été en mesure de produire les déclarations de propriété d’origine, après avoir scruté les Tomite dans le JO de la Polynésie française depuis 1884 – les tomite étant les titres de propriété établis lorsque l’enregistrement est devenu obligatoire. Derniers recours : une procédure de certificat de notoriété. L’enquête publique, basée sur la réunion « des anciens, des notables, de la population », doit permettre de connaître l’origine et les droits de propriété des parcelles louées. En cas d’échec, comme c’est le cas à Rapa, où le processus d’enregistrement des terres permettant un cadastrage systématique n’est pas achevé voire commencé au début du CEP, l’État finit par admettre la propriété des ayants-droits qui se sont manifestés au titre de la « prescription trentenaire ». En 1971, le CEP est invité à payer les loyers des terres occupées depuis 1967 [24]. La mobilisation politique du député Teariki pèse dans ce dénouement d’après le bureau d’étude du gouverneur[25].

Au final, l’acquisition des terrains représente 5% du coût des infrastructures pour le CEP entre 1963 et 1968. Hao et Papeete consomment le plus gros de ces crédits (3,5%). Mais le foncier pèse finalement assez peu au regard du coût de construction des infrastructures aéronautiques (17,5%), maritimes (25%) et terrestres (43%) [26]