Page 1

Introduction

La sociologie de l’action publique nous enseigne que les politiques se construisent au prisme du changement, que l’on cherche à le freiner ou à l’encourager [1]. Dans le champ de l’action publique en Polynésie française, le changement social constitue également un cadre[2] explicatif global permettant de penser des problèmes, telles la violence, l’addiction ou l’errance[3]. Si le temps long de la colonisation est mobilisé pour éclairer les dynamiques contemporaines, les regards se tournent plus particulièrement sur l’époque du CEP (1963-1998), envisagée comme un tournant et décrite dans la littérature en sciences humaines et sociales comme « un second choc colonial » [4] ou une deuxième ouverture à la modernité [5], ayant généré un développement trop rapide pour être maîtrisé[6].

L’enjeu de cette notice est de s’intéresser aux représentations des effets sociaux du CEP dans le champ de l’action publique locale et à leurs effets. Nous montrons comment les représentant·es de l’action publique et en particulier les élu·es se saisissent du CEP pour formuler un diagnostic de désintégration (partie 1) et de fragmentation (partie 2) de la société contemporaine. Ces représentations s’articulent soutiennent une action publique orientée vers le retour à la tradition pour pallier ces effets du changement social (partie 3). En s’appuyant sur de récents travaux en sciences humaines et sociales et sur des données démographiques, cette notice propose de déconstruire une partie de ces représentations et de mettre en évidence ses effets négatifs, en termes d’assignations identitaires et territoriales d’une partie de la population notamment.

Sur le plan méthodologique, on s’appuie sur l’analyse secondaire de 120 d’entretiens menés entre 2020 et 2023 auprès de personnes impliquées dans la conception et/ou la mise en œuvre des politiques sociales sur le territoire (dont en particulier ici 20 personnes occupant ou ayant occupé des fonctions ministérielles et/ou des fonctions électives en mairie, à l’Assemblée territoriale et/ou Parlement) et sur des observations de réunions institutionnelles [7]. Au cours des entretiens, le thème des effets du CEP n’était pas abordé par la chercheuse. Le cas échéant, il était spontanément mentionné par les personnes, dans une perspective de contextualisation, voire d’explication des problèmes sociaux contemporains.

Page 2

1. Bouleversement exogène et désintégration sociale

La préoccupation concernant les effets sociaux du CEP émerge dès son ouverture et se trouve rapidement mise à l’agenda politique [8]. Dans les années 1990, qui voient la fin des essais nucléaires en Polynésie française (le dernier essai a lieu en janvier 1996), des constats alarmants sont formulés dans des rapports institutionnels. Dans deux rapports remis en 1992 puis en 1995[9], le Comité économique, social et culturel de Polynésie française (CESC, aujourd’hui CESEC) s’inquiète de la « déstructuration du cadre familial traditionnel », de l’affaiblissement des « valeurs communautaires fondamentales de solidarité et de convivialité », de la promotion d’un « individualisme forcené dans lequel le Polynésien ne se reconnait plus » et du développement de clivages sociaux ayant généré « un risque permanent d’explosion sociale ». En 2006, le rapport de la Commission d’enquête sur les conséquences des essais nucléaires, évoque les conséquences économiques et la « désorganisation complète des structures d’accueil des familles des travailleurs » liées à l’exode des populations des archipels vers Tahiti, les disparités économiques et sociales aggravées : « au lieu des bienfaits de la société moderne promis aux Polynésiens par le général de Gaulle, l’implantation du CEP a généré une bombe à retardement sociale » et « tout cela a fini par casser le système social communautaire ».

Aujourd’hui, l’installation du CEP est appréhendée comme une rupture dans l’histoire du territoire par ses représentant·es, qui distinguent avec un avant et un après. Plus que sur le temps long de la colonisation, c’est sur l’époque du CEP que les discours se concentrent pour expliquer les problèmes sociaux actuels :

Moi je pense que les bouleversements sociétaux de la culture polynésienne ont bel et bien démarré depuis l’arrivée du CEP. [10]

Comme cette ancienne ministre qui estime avoir eu « la chance de passer [son] enfance avant le CEP », les représentations sont souvent justifiées à l’aune de leur expérience personnelle. Les personnes interrogées comparent leur enfance — décrite comme paisible, au sein d’une famille solidaire où régnait le respect — à celle de leurs enfants ou petits-enfants. Ces derniers auraient bénéficié du progrès technique et d’une amélioration des conditions de vie matérielles (lien notice habitat) mais d’un recul sur le plan de la capacité de la famille à assurer leur intégration.

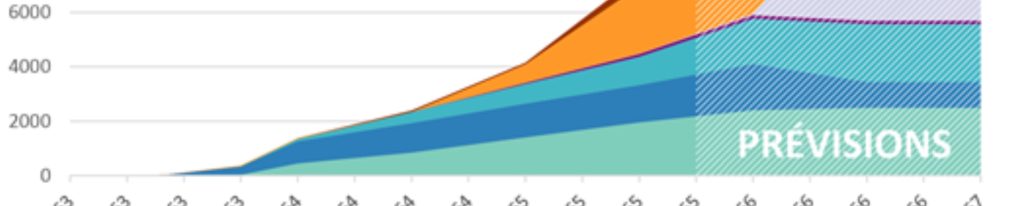

Révolution, vague, bouleversement, accélération, mais aussi marasme, crise, déracinement, fracture sont autant de termes mobilisés pour désigner l’ampleur et la rapidité du changement ainsi que ses conséquences ambivalentes sur les plans économique, social et culturel (cf. Image1).

Page 3

La rapidité et l’ampleur du changement social évoquées dans ces discours peuvent être éclairées par le concept de « modernité comprimée » [12]. Le sociologue Chang Kyung-Sup a forgé ce concept pour analyser la forme et les conséquences du changement en Corée du Sud. Il décrit un changement en partie exogène et rapide, qui a entraîné une pluralisation des normes, en particulier perceptible au niveau des idéologies familiales.

Dans le cas de la Polynésie française, les personnes interrogées décrivent le désordre social associé à ce rythme de changement. « L’introduction d’un mode de vie extérieur » [13], en particulier via la télévision,[14] qui facilite la diffusion de « modes de vie copiés sur le mode de vie occidental »[15] et idéalisés, a nui à la cohésion sociale, en générant une « confrontation des générations »[16] et des milieux sociaux. L’extrait ci-dessous décrit l’émergence d’un modèle de réussite sociale basé sur l’argent et sur l’accès aux biens de consommation, sans que chacun n’ait les moyens d’y parvenir :

Avant les années 1960, il y avait un système social, tous ensemble, tranquillement, on va pêcher, il y avait pas la Porsche Cayenne qui va passer, ce qui te différenciait c’était peut-être la taille de tes terres et encore. Ce qui est venu tout bouleverser c’est l’arrivée de l’argent. [17]

L’institution familiale est décrite comme particulièrement déstabilisée, comme l’explique cette ancienne ministre :

Le CEP a apporté du salariat, le salariat a fait que les hommes partaient à Mururoa pendant 3 semaines, donc la femme était seule à la maison avec les gosses, donc l’autorité… l’image de l’autorité n’était plus là et ça a délité… pas le lien familial mais la prise en charge de l’enfant. [18]

Page 4

2. Changement inégalitaire et fracture sociale

Cette représentation de la désorganisation sociale s’articule avec celle d’une fragmentation sociale. L’impact du changement est jugé inégal en fonction du territoire, du milieu social, du genre et de l’ethnie des individus.

Les représentant·es de l’action publique identifient des groupes sociaux qui auraient réussi à « surfer sur la vague du changement » en profitant des opportunités économiques offertes par le CEP, en particulier, les communautés européennes et chinoises.

Mais les discours portent beaucoup plus souvent sur les catégories populaires urbaines de Tahiti, perçues comme particulièrement touchées par les problématiques sociales décrites plus haut, au point de les incarner. Les représentant·es de l’action publique décrivent, au sein de la zone urbaine, la formation de « quartiers », voire d’un « prolétariat » — concept dont la pertinence à l’échelle de Tahiti est questionnée — pour désigner celles et ceux qui ont été les plus lésé·es par la fermeture du CEP :

Quand tout le CEP est parti, les gens se sont retrouvés à la rue, sans rien, la honte de revenir dans les îles. Ça fait juste honte de retourner alors tu t’entasses chez tonton, tatie. Les quartiers ont commencé à pulluler. [19]

Leurs comportements sont appréhendés comme les conséquences d’un « déracinement » associé à la « migration » engendrée par l’économie nucléaire. En Polynésie comme ailleurs, la figure du migrant est largement associée à l’anomie et au risque de déviance :

C’est une période où il y a eu des migrations intérieures fantastiques. À Faa’a, c’était quelques centaines d’habitants avant le CEP et il y a eu des gens qui sont venus des îles de façon accélérées. Il y a avait beaucoup de terres à Faa’a et tous ces gens des îles sont venus, souvent des gens jeunes qui, eux, avaient été élevés dans le cadre de la famille élargie, communautaire mais arrivés à Tahiti, dans le cadre d’un emploi pour le CEP, ils ont été complètement déséquilibrés : l’argent, le mirage de la vie à Papeete, la coupure avec le reste de la famille et notamment les anciens qui étaient là pour entourer l’enfant, et là c’était le début de la catastrophe, parce qu’ils étaient complètement déracinés. [20]

L’idée d’un exode rural au moment du CEP et de ses conséquences sociales délétères reste prégnante dans le champ de l’action publique locale. La pertinence de ce modèle dans le cas de la Polynésie française a cependant été déconstruite par des travaux récents [21].

Les regards se tournent également vers les hommes, dont on estime qu’ils auraient été plus lésés et déstabilisés par ces mutations, par rapport aux femmes qui se seraient quant à elles mieux intégrées à la société salariale. Cependant, les données relativisent l’idée d’une meilleure intégration des femmes au marché du travail : bien qu’elles soient en moyenne plus diplômées que les hommes aujourd’hui (57,6 % des femmes de 20 et 39 ans ont un diplôme égal ou supérieur au baccalauréat contre 44 % des hommes), elles sont moins souvent en emploi (46 % contre 60 % des hommes), davantage au chômage (12,5 % contre 7 % des hommes), et occupent moins souvent des postes à responsabilité (56 % des cadres et professions intellectuelles supérieures sont des hommes) [22].

Se dessine finalement l’image d’une société fragmentée par des changements qui n’ont profité qu’à certain·es.

Page 5

3. Question sociale, réponse culturelle

Face aux inégalités et à l’exclusion sociale, les acteur·rices interrogé·es s’estiment en partie démuni·es. Leurs représentations de l’ampleur et de l’origine du problème justifient ce blocage : comment pallier les conséquences de changements irréversibles, d’un abus de modernité qui a radicalement désorganisé la société ?

Les perspectives envisagées varient évidemment d’un acteur·rices à l’autre, selon leur échelle d’intervention et leurs appartenances politiques. Mais de manière transversale, les entretiens réalisés auprès des responsables politiques ont pour point commun de mobiliser le registre du retour à la tradition et de l’ancrage dans la culture polynésienne. Si le problème est formulé sur le plan social, les solutions sont davantage envisagées sur le plan identitaire :

Je pense que la solution culturelle peut apporter une solution durable : retrouver ses racines, reconstituer ses liens avec sa terre. [23]

Le cadre explicatif du changement social s’articule en effet avec une lecture culturaliste, particulièrement prégnante dans la construction locale des problèmes publics [24]. Selon une ancienne ministre, la fermeture du CEP a permis de mettre au jour la précarité non seulement économique, mais aussi morale, d’une partie de la population :

Aujourd’hui, parce que c’est marée basse, on découvre qu’il y a beaucoup de gens qu’on ne voyait pas et, aujourd’hui leurs enfants sont le prolétariat, enfin ils sont dans la précarité et une précarité qui n’est pas seulement économique, c’est aussi une précarité de sens.

C’est ce « prolétariat » urbain en situation de « rupture culturelle » et en particulier les jeunes hommes qui sont ciblés par l’action publique. Certain·es décideur·euses envisagent que ces populations qui ne parviennent pas à s’intégrer sur le marché du travail « retournent » vers les îles éloignées de Tahiti (dont elles sont originaires ou non), où l’organisation sociale, davantage préservée, serait plus apte à les intégrer. L’archipel des Tuamotu est le plus fréquemment cité. À travers des émissions télévisées, des séjours culturels, une « resocialisation » aux rites initiatiques traditionnels, à la pêche ou à la chasse, il s’agirait d’initier un « changement de mentalité » et de promouvoir un « retour » dans les îles, un « retour à la terre et à la mer » selon les termes de nos interlocuteurs.

Page 6

Conclusion

Ces orientations politiques reposent sur des assignations identitaires et territoriales et s’appuient sur des représentations des effets du CEP qui dessinent une société anomique [25].

D’une part, la dénonciation de l’exacerbation des inégalités sociales s’articule avec un discours stéréotypé à l’égard des catégories populaires urbaines. Elles incarnent, aux yeux d’une partie des responsables politiques, les problèmes sociaux contemporains, telles que la violence ou l’addiction. Leurs comportements, perçus comme particulièrement déviants, sont appréhendés comme une conséquence du défaut de régulation qui touche désormais la société.

D’autre part en effet, la société polynésienne post-CEP est présentée comme anomique : le changement rapide aurait provoqué un état de désordre où la coexistence de normes contradictoires conduirait les individus à une perte de repère et à un déséquilibre entre les idéaux et les capacités de la société à y répondre. La violence ou les addictions sont interprétées comme des exutoires face aux frustrations engendrées par ces disparités.

Certaines de ces représentations, en particulier celle d’un exode rural ou celle de la formation d’un prolétariat urbain, sont déconstruites dans plusieurs notices de ce dictionnaire :

Page 7

La perception et les effets de ces assignations pour les personnes ciblées restent peu documentés. On sait cependant qu’en Polynésie française comme ailleurs, la mobilisation d’une lecture culturaliste des questions sociales est associée à des effets pervers en termes de stigmatisation des populations, de moindre accès aux droits, ou encore d’invisibilisation des problèmes [26].

![Classement thématique des principaux termes associés au CEP Image 1. Classement thématique des principaux termes associés au CEP dans les entretiens auprès des représentants de l’action publique sur le territoire [footnote]Dans le corpus d’entretiens (n=120), 32 occurrences de « CEP » ou « nucléaire » (hors « famille nucléaire ») ont été recensées. Les termes associés à ces occurrences ont été relevés et catégorisés en sept principaux thèmes, dont les plus représentés sont : le changement social, l’économie et le travail, la société et les comportements humains. Les entretiens ayant été menés dans le contexte d’une recherche sur un problème de société (les violences intrafamiliales), on comprend aisément que les questions environnementales et sanitaires soient peu évoquées dans ces discours associés au CEP.[/footnote].](https://dictionnaire-cep.upf.pf/wp-content/uploads/2025/02/Classement-thématique-des-principaux-termes-associés-au-CEP.jpg)