Page 1

Introduction

Parmi les représentations associées à l’implantation et au fonctionnement du CEP dans la mémoire collective et scientifique, on retient souvent son rôle prépondérant dans le développement urbain de Tahiti. Ce dernier est par ailleurs décrit comme un phénomène négatif à l’origine d’« insoutenabilité » [1], de dénaturation des cultures d’origine par la migration synonyme d’« acculturation urbaine difficile »[2], d’explosion urbaine et de non-réversibilité des flux comme en atteste ces réflexions de Jean Fages publiées en 1974:

« Une croissance aussi importante et sur un rythme aussi soutenu ne va pas sans problèmes et n’est pas sans susciter quelques inquiétudes si l’on pense qu’à ce rythme, la population urbaine aura doublé en 1980. Quel sera alors le poids démographique de Papeete et de sa zone urbaine ? Déjà en 1971, le fait urbain à Tahiti n’était-il pas excessif ? » [3]

Il s’agira dans cette notice de se demander dans quelle mesure la croissance démographique de l’aire urbaine de Tahiti est soutenue par d’autres facteurs que le CEP comme la transition démographique ou encore une transition urbaine déjà amorcée au préalable. Cette notice sera également l’occasion d’interroger de quelle manière les mobilités résidentielles en Polynésie française ont été structurées par les infrastructures du CEP. Enfin, il sera question de la place de l’aire urbaine de Tahiti dans les mobilités résidentielles lors de la période post-CEP. L’ensemble des hypothèses présentées est étayé ici par des analyses tirées de l’exploitation des données des différents recensements de l’institut de statistiques local (ISTAT puis ISPF) et ponctuellement de données de l’enquête Feti’i e fenua réalisée par l’Ined et l’Ispf en 2020 et représentative de la population des 40-59 ans résidant alors en Polynésie française [4].

Des infrastructures du CEP renforçant la forte croissance démographique de l’aire urbaine de Tahiti

Lorsque le CEP s’implante en Polynésie française en 1963, des infrastructures sont développées dans l’ensemble des archipels mais principalement dans deux pôles du territoire. Le premier dans l’archipel des Tuamotu, à proximité des essais et le second, la base arrière est construite dans l’archipel de la Société et plus particulièrement à Tahiti à proximité de la ville de Pape’ete. La littérature existante insiste sur le rôle prépondérant du CEP et du développement des infrastructures tahitiennes dans l’expansion de l’aire urbaine de Tahiti [5]. Cependant, elle sous-estime le fait que la dynamique était déjà en partie amorcée auparavant avant l’implantation des infrastructures. Dans cette notice, les aspects de développement seront appréhendés par l’évolution de la taille de la population.

Page 2

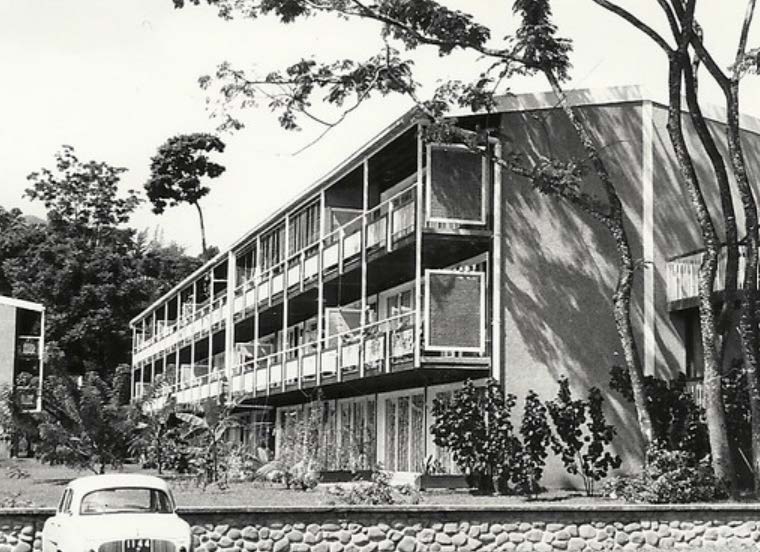

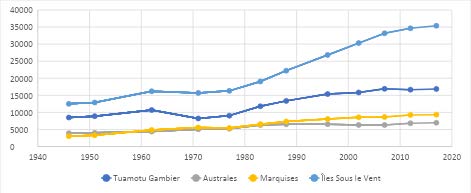

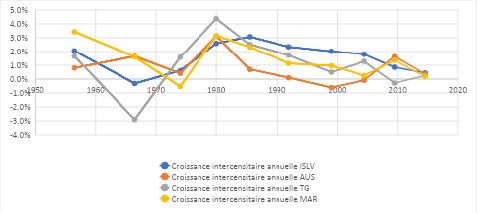

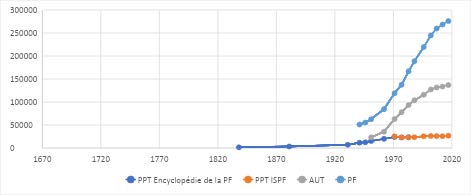

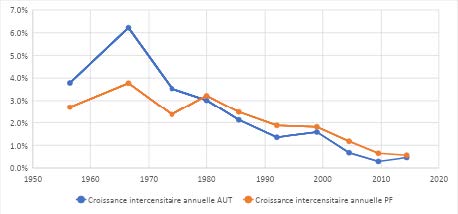

De quelles infrastructures s’agit-il ? Le port de Pape’ete est alors considérablement aménagé pour accueillir les gros navires (voir notice Fare Ute) et la Marine s’y installe. Quant à l’armée de terre, son nouveau cantonnement se situe à Arue tandis que la base aérienne s’implante à Faa’a. A Pīra’e, est fondé le quartier général des armées et s’y développe l’hôpital militaire. Des cités résidentielles sont construites (voir notices SETIL et exode rural), notamment la cité Grand à Pīra’e (figure 6) . À Arue, Vairao et Mataiea, sont érigées des villas de fonction, des foyers de détente et de repos. Le développement de ces infrastructures contribue à la poursuite de l’urbanisation de Tahiti [6] et au renforcement de la métropolisation. Toutefois, ces deux processus étaient déjà amorcés avant l’arrivées du CEP. En effet, (figure 1) alors qu’au début des années 1940 on comptait moins de 12 000 habitants à Pape’ete (soit 23% de l’ensemble de la population de Polynésie française), à la fin de la deuxième guerre mondiale, l’agglomération s’étend progressivement au-delà des frontières communales[7] pour toucher Faa’a et Pīra’e. En 1951 (figure 1), 15 220 personnes habitaient la capitale, 23 200 en prenant l’ensemble de l’aire urbaine de Mahina à Paea, soit 37% de la Polynésie française. A la veille du CEP, en 1962, 35 400 personnes habitaient dans l’aire urbaine, soit 42% de la population polynésienne. L’aire urbaine de Tahiti augmentait donc déjà à un rythme supérieur à celui de la Polynésie française dans la décennie pré-CEP : une croissance annuelle 1,4 fois supérieure (3,8% annuel vs 2,7%) entre 1951 et 1962 (figures 2 et 3).

Figure 1 à 3

Figure 1 : évolutions de la taille des populations de Pape’ete, de l’aire urbaine de Tahiti (AUT i.e. de Paea à Mahina) et de la Polynésie française (source : recensements de la population ISPF). Note de lecture : Les populations des dénombrements anciens ne sont pas représentées à l’échelle de la Polynésie française et de l’aire urbaine de Tahiti faute de données disponibles.Figure 2 taux de croissance annuelle intercensitaire de l’aire urbaine de Tahiti et de la Polynésie française (source : recensements)

Page 3

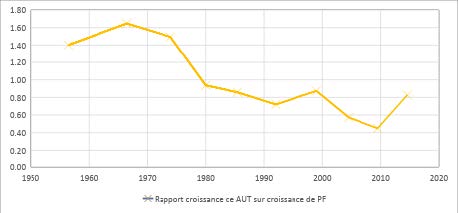

Le CEP accompagne ensuite la croissance urbaine de Tahiti tout en la renforçant. Avec une croissance démographique annuelle de 6,2%, entre 1962 et 1971, l’aire urbaine de Tahiti a ainsi un rythme de croissance 1,7 fois supérieur à celui de la Polynésie française dans sa globalité qui lui aussi augmente par rapport à la période intercensitaire précédente à 3,8% (2,7% dans les années 1950). Cette croissance accélérée de la population polynésienne s’explique par la première phase de la transition démographique : la réduction de la mortalité couplée à une fécondité et natalité toujours élevées conduit mécaniquement à une augmentation de la croissance de la population. En effet, le taux brut de mortalité passe sous la barre des 10 pour 1000 dans les années 1960. Il est donc réduit de plus de la moitié depuis 1945 où il était supérieur à 20 pour 1000 [8] (figure 4). Le taux de natalité, lui se maintient au-dessus des 40 pour 1000 des années 1950 au début des années 1970. Quant au taux d’accroissement naturel, soit le différentiel entre les naissances et des décès, il oscille ainsi autour de 3% des années 1950 à la fin des années 1960, avec un record au-dessus de 3,5% au milieu des années 1960. Or, rapporté au taux de croissance de l’aire urbaine de Tahiti de 6,2% (figure 2), ce taux d’accroissement naturel représente donc un peu plus de la moitié de ce dernier et la quasi-totalité du taux d’accroissement total de la Polynésie française (3,8% dans les années 1960). On peut donc probablement imputer une partie de la croissance de l’aire urbaine de Tahiti à la croissance démographique caractéristique de la première phase de la transition démographique.

Hormis ce processus de transition démographique, on note une poursuite de la transition urbaine amorcée au début du XXème siècle. En effet, en 1971 (figure 1), 63 000 habitants, soit plus de la moitié (53%) de la population du territoire vivent entre Paea et Mahina et en 1977, c’est désormais 57% qui vit dans l’aire urbaine, soit le maximum jamais mesuré. Depuis, cette concentration a progressivement diminué pour se stabiliser vers 50% dans la période contemporaine.

Quant à la base avancée, elle se situe dans les Tuamotu-Est, principalement sur l’atoll de Hao où s’implante le centre de regroupement. Les essais sont quant à eux réalisés sur les sites de Moruroa et Fangataufa [9]. À Hao, un aéroport est construit pour desservir le nouveau centre technique du CEA et acheminer les bombes vers Mururoa et Fangataufa ainsi qu’une base multi-services pour accueillir des milliers d’hommes. Selon le recensement de l’Ispf, la population passe alors d’une centaine à une dizaine de milliers de personnes avant de revenir à une taille située autour du millier d’individus.

Figure 4 à 6

Figure 4 Taux d’accroissement naturel, taux bruts de mortalité et de natalité de la Polynésie française de 1945 à 1990 (sources : état civil) [10].

Page 4

Des migrations temporaires depuis les archipels qui contribuent à cette croissance

Hormis le facteur dû au mouvement naturel, la croissance urbaine de Tahiti s’explique par les migrations. Celles-ci proviennent de l’Europe et d’autres îles de la Polynésie française [11]. Ces migrations sont probablement responsables d’une partie de la baisse des taux de croissance de la population des subdivisions dites périphériques dans les années 1960. Dans la période intercensitaire précédant le CEP (1951-1962), la croissance annuelle de la population (figures 7 et 8) était de 3,4% aux Marquises, 2,0% aux Iles-Sous-Le-Vent et 1,7% aux Tuamotu Gambier alors que dans la période suivante (1962-1971), tous ces taux baissent pour atteindre -0,3% aux Iles-Sous-Le-Vent, -2,9% aux Tuamotu Gambier et 1,6% aux Marquises. Aux Tuamotu-Gambier, la baisse est particulièrement importante et s’explique en partie en raison des départs de Makatea où l’exploitation du phosphate cesse en 1966 et où la population passe de 2300 habitants en 1962 à moins de 100 en 1971. Les départs de Makatea ont notamment pour destination (de retour) les Australes, seule subdivision « périphérique » où le taux de croissance augmente dans les années 1960.

Toutefois, après cette baisse momentanée au cours de la période couvrant l’implantation du CEP, les différents archipels connaissent de nouveau une hausse. À la fin des années 1970 et début des années 1980, les taux d’accroissement de toutes les subdivisions sont en hausse et atteignent des niveaux semblables voire supérieurs à celui de l’aire urbaine de Tahiti (3,0% en 1980). On observe alors des taux de croissance de 4,4% aux Tuamotu Gambier, 3,1% aux Marquises et aux Australes et 2,6% aux Iles-Sous-Le-Vent. Cela s’explique à la fois par les retours d’une partie des travailleurs mobilisés pour le CEP dans leurs îles d’origine ainsi que par un accroissement naturel important caractéristique de la première phase de la transition démographique. Dans toutes les subdivisions périphériques, hormis aux Marquises où il reste déficitaire (bien que divisé par 10), le solde des migrations internes est positif [12].

L’existence d’une migration temporaire en provenance des archipels vers Tahiti suivie de retours est étayée par les données de l’enquête Feti’i e fenua réalisée en 2020 auprès des personnes nées entre 1960 et 1979 ainsi que par d’autres travaux anciens [13] et plus récents[14]. Parmi les thématiques couvertes par l’enquête, on compte les informations sur la localisation des parents et beaux-parents en vie des enquêtés dont nous connaissons le lieu de naissance, le dernier travail exercé et le lieu de résidence en 2020. Grâce à ces informations, nous avons pu identifier une partie des trajectoires dont le dernier emploi correspondait à un métier rattaché au CEP[15]. Leur analyse indique que la majorité des personnes originaires des archipels (58%) ont connu une migration de retour dans leur archipel d’origine[16] (voir notice exode rural).

Page 5

Une immigration hexagonale majoritairement temporaire à Tahiti

La période du CEP favorise également l’installation de personnes originaires d’Europe et majoritairement de France hexagonale. En effet, il s’opère alors un afflux des militaires des trois armées ainsi que des fonctionnaires du Centre à l’Energie Atomique, des agents d’entreprises chargées des infrastructures. Alors que le taux d’accroissement migratoire de la Polynésie française était négatif dans les années 1950 (-0,8%), notamment en raison des départs de travailleurs pour construire le barrage de Yaté en Nouvelle-Calédonie [17], il devient positif dans les années 1960 (0,5% entre 1962 et 1971). Les effectifs d’Européens (qui s’auto-identifient comme « européens »[18] dans le questionnaire du recensement et non comme polynésiens, chinois ou demis) vivant dans l’aire urbaine de Tahiti passent de 2240 en 1962 (soit 7% de la population de l’agglomération) à 11 200 en 1971, soit 18% de la population, la proportion maximum jamais enregistrée jusqu’à la suppression de la question dans le recensement en 1988. En 1983, les Européens sont au nombre de 15 000 dans la population locale. Les données de Feti’i e fenua étayent elles-aussi l’importance des migrations européennes liées au CEP. En effet, parmi les parents des enquêtés de Feti’i e fenua mentionnant un emploi militaire ou lié au CEP dans les items, un quart est né hors de Polynésie française attestant aussi d’une sédentarité partielle des populations hexagonales mobilisées pour le CEP (voir notice sur l’impérialisme nucléaire).

Maintien de la centralité urbaine de Tahiti et mobilités résidentielles contemporaines

Alors que l’aire urbaine de Tahiti a connu un accroissement important au XXème siècle, en partie due au CEP au moment de son implantation, celle-ci a connu un rythme moins important que celle de l’ensemble de la Polynésie française à partir de la période intercensitaire 1977-1983 (figure 2). En effet, à partir du début des années 1980, le rapport entre le taux de croissance annuelle de l’agglomération de Pape’ete et celui de l’ensemble du territoire est systématiquement inférieur à 1 (figure 3). Cela est d’autant plus frappant que la croissance démographique de la Polynésie française diminue en raison de l’entrée dans la seconde phase de la transition démographique des années 1970 aux années 1980, période de recul de la natalité qui passe de 40 pour 1000 à 30 pour 1000 et de la fécondité qui passe de plus de 5 à moins de 4 enfants par femme [19]. Or, même dans les conditions d’une baisse générale de la croissance de la population, celle de l’aire urbaine de Tahiti diminue encore plus rapidement. La transition urbaine se termine ainsi plus rapidement que la transition démographique. La part de l’aire urbaine de Tahiti dans l’ensemble de la population va diminuer à partir de 1983 passant de 56% à 53% en 1996 et 50% en 2012. Au recensement de 2017, elle était toujours de 50%. Il est aussi possible que cette diminution du poids des communes retenues dans la définition de l’AUT soit en partie due au débordement de cette dernière des limites assignées[20] et que le prolongement de la transition urbaine corresponde à une forme de périurbanisation vers d’autres communes tahitiennes comme Paea qui s’est développée grâce à la motorisation et l’île de Mo’orea reliée à Tahiti par plusieurs ferrys permettant des navettes quotidiennes domicile-travail avec l’AUT. Les chiffres des recensements montrant l’évolution de la taille démographique entre 1983 et 2017 de ces trois ensembles semblent consolider cette hypothèse : les populations de Paea et de Mo’orea ont été respectivement multipliées par 1,7 et 2,5 sur la période contre 1,5 pour la population résidente dans les limites de Mahina à Puna’auia.

Origine ou destination des mobilités résidentielles selon le lien à l’aire urbaine de Tahiti allant de Mahina à Puna’auia | 1983 à 1988 | 1988 à 1996 | 1996 à 2002 | 2002 à 2007 | 2007 à 2012 | 2012 à 2017 |

Intra-AUT | 35% | 36% | 32% | 34% | 33% | 33% |

Hors AUT vers AUT | 14% | 17% | 15% | 15% | 16% | 15% |

Hors AUT vers hors AUT | 41% | 36% | 41% | 39% | 38% | 39% |

AUT vers hors AUT | 10% | 11% | 11% | 12% | 13% | 13% |

Tableau 1 Répartition des mobilités résidentielles intercensitaires (internes) selon l’origine et la destination de la mobilité (sources : recensements de la population)

Page 6

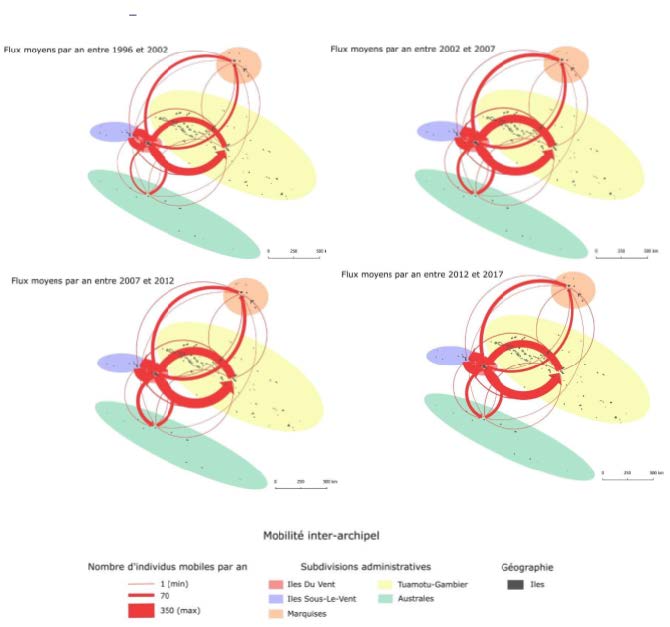

Une des façons d’appréhender la finalisation de la transition urbaine à partir des années 1980 consiste à analyser la répartition des mobilités résidentielles selon l’origine et leur destination. Par mobilité résidentielle interne, il est ici question de changement de résidence entre deux recensements. Les données ont été annualisées et le tableau 1 montre une distribution de ces mobilités selon qu’elles soient originaires ou à destination de l’aire urbaine de Tahiti (ici abrégée en AUT et allant de Mahina à Puna’auia). Elles sont ainsi découpées en 4 types : intra-aire-urbaine (centre 🡪 centre), depuis une commune située en dehors de l’aire urbaine vers l’aire urbaine (périphérie 🡪 centre), depuis une commune située en dehors de l’aire urbaine et à destination d’une commune également en dehors de l’aire urbaine (périphérie 🡪 périphérie), depuis l’aire urbaine vers une commune périphérique (centre 🡪 périphérie). Les variations sont relativement faibles soulignant la stabilité de la place de cette centralité urbaine dans les échanges migratoires avec le reste du pays : dans les années 1980 comme dans les années 2010, l’AUT était à l’origine ou à la destination d’environ 60% des mobilités résidentielles. Cette stabilité de la place de la zone urbaine de Tahiti s’est accompagnée d’une diminution en proportion des mobilités centripètes (des périphéries vers le centre urbain) qui passent de 17% des mobilités résidentielles au début des années 1990 à 15% dans les années 2010 tandis que les mobilités résidentielles centrifuges (du centre urbain vers les périphéries) augmentent, passant de 36% à 39% sur la même période. Quant aux mobilités résidentielles intra-urbaines, leur part baisse également. Au-delà de cette évolution, la supériorité numérique des mobilités vers les périphéries sur celles vers les centres témoigne d’une importante circulation, une évolution où les « retours » vers les archipels sont supérieurs aux « allers » vers le centre urbain. Quant aux flux inter-subdivisions depuis les années 1990 jusqu’à nos jours (figure 9), ils témoignent d’une polarisation des Iles-du-Vent dans les échanges migratoires ainsi que de l’existence de flux vers les archipels quasiment aussi importants sinon plus nombreux que les flux des archipels vers les centres [21]. Ces « contre-flux » en provenance des Iles-du-Vent et leur importance ont d’ailleurs été identifiés dans plusieurs travaux antérieurs[22].

Page 6

L’enquête Feti’i e fenua a été réalisée auprès de plus de 5000 personnes nées entre 1960 et 1979 interrogées en 2020. Les questions posées permettent de définir une partie de la trajectoire résidentielle car y sont renseignés les lieux de naissance, lieux de scolarisation primaire, de scolarisation secondaire 1er cycle, secondaire 2nd cycle, le lieu de mise en couple, et lieu de résidence actuel. Il est alors possible de comparer une partie des trajectoires résidentielles des personnes. On remarque que la mobilité résidentielle inter-îles varie selon l’archipel de naissance et de socialisation primaire : 20% des natifs des Iles-Du-Vent, 39% des natifs des Iles sous le Vent, 50% des natifs des Australes, 54% des natifs des Marquises et 56% des natifs des Tuamotu-Gambier ont vécu sur plus de 3 îles. En somme, on compte plus d’îles parcourues lorsque les trajectoires sont initiées dans les archipels éloignés. Si on raisonne à l’échelle de ceux qui ont eu des enfants et ont été en couple et atteint un niveau d’éducation équivalent au collège (un profil courant, dans un but de comparabilité et de maximisation du nombre de lieux collectés), 66% des personnes originaires des Australes, 65% de ceux issus des Tuamotu-Gambier et 51% de ceux nés dans les Marquises ont effectué au moins 4 changements d’île contre 26% aux Îles sous le Vent et 29% aux Iles-Du-Vent. Ces différences montrent l’existence d’un effet centre/périphérie sur la densité des parcours résidentiels. En effet, les personnes originaires des archipels périphériques ont des parcours résidentiels plus riches en nombre d’étapes que ceux nés dans les archipels centraux car ils s’inscrivent entre autres dans le cadre de circulations entre les îles d’origine et l’aire urbaine de Tahiti hier comme aujourd’hui.

Conclusion

L’analyse des évolutions différentielles entre l’aire urbaine et l’ensemble du pays montre que la transition urbaine était déjà amorcée avant l’arrivée du CEP. Par ailleurs, ce n’est que pendant une période déterminée (avant les années 1980) que la croissance de l’aire urbaine de Tahiti est supérieure à celle de la Polynésie française, alors en pleine première phase de la transition démographique. Ainsi la croissance de la population dans son ensemble explique pour moitié celle de l’agglomération de Pape’ete. Pour autant, le surplus de croissance démographique observé, commencé avant 1963, est alors dû à deux facteurs en partie temporaires :

- Tout d’abord, une migration depuis les archipels encouragée par les opportunités d’emplois liés au CEP qui contribue par ailleurs probablement à baisser temporairement le taux d’accroissement local dans les subdivisions d’origine ;

- Ensuite à l’immigration de personnes originaires de France hexagonale.

Après cette phase, l’aire urbaine de Tahiti, dans une forme de rééquilibrage, croît moins vite que le reste de la Polynésie française, elle-même dans une phase de ralentissement du rythme de croissance en lien avec la deuxième phase de la transition démographique. Les migrations de retours vers les archipels et vers l’Hexagone en sont probablement en partie responsables.

Après le démantèlement du CEP dans les années 1990, la place de l’aire urbaine de Tahiti dans les mobilités résidentielles semble désormais stabilisée. Si une partie des mobilités résidentielles y sont attirées, une grande part (environ 40%) se fait sans son influence. La concentration des ressources urbaines (administration, emploi, lieux de formation, maternité) à Tahiti, en partie héritière du CEP, amène ainsi les populations issues des archipels périphériques à effectuer des migrations temporaires dans le cadre de circulations entre Tahiti et d’autres îles. Par ailleurs, les limites de l’aire urbaine de Tahiti utilisées habituellement semblent avoir été repoussées au-delà de Mahina et Puna’auia, notamment par une périurbanisation vers d’autres communes tahitiennes comme Paea et l’île de Mo’orea.

![4 Figure 4 Taux d’accroissement naturel, taux bruts de mortalité et de natalité de la Polynésie française de 1945 à 1990 (sources : état civil) [footnote]Marjorie Villedieu-Liou, 1994, op. cit.[/footnote].](https://dictionnaire-cep.upf.pf/wp-content/uploads/2025/01/4.jpg)