Page 1

De la SEPOF à la SETIL (1960-1962)

En 1955, à l’initiative de son président François Bloch-Lainé et avec le soutien du ministre des Finances Pierre Pflimlin [1], la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) créé une filiale, la Société Centrale d’Equipement du Territoire (SCET) qui doit apporter financements et conseils aux collectivités locales métropolitaines en matière de construction de logements, de développement de zones industrielles et commerciales ou d’équipements touristiques. Avec la naissance de SCET-Coopération en juin 1959, cette mission est étendue aux Outre-Mer comme à l’étranger où l’intérêt d’élites locales qui souhaitent l’intervention de la France dans le développement de leurs pays nouvellement indépendants rejoint celui des élites françaises soucieuses de voir perdurer leur influence sur place[2]. Bientôt présente dans 35 pays étrangers, la SCET-Coopération dirigée par Léon-Paul Leroy comprend des services administratifs et financiers, un service « économie rurale et mise en valeur », un service « travaux publics et habitat » et huit directions régionales dont une direction « Pacifique »[3].

A la demande des autorités du Territoire polynésien et du ministère des Départements et Territoires d’Outre-Mer, une Société d’équipement de la Polynésie française (SEPOF) a, en effet, vu le jour le 6 octobre 1960 [4]. Son modeste capital initial de 62 700 francs est divisé en 570 actions réparties entre la Caisse Centrale de Coopération Economique (CCCE, 270), la CDC (150), SCET-Coopération (146) et 4 personnes physiques disposant d’une action chacune (MM. Douzamy, Brisac, Valiron et Guelfi). L’objectif est de « promouvoir, à la demande et pour le compte des autorités du Territoire, l’aménagement et la mise en valeur des terres en vue de leur utilisation agricole, l’équipement de terrains en vue de la construction d’immeubles, la construction de logements et, plus largement, toute opération susceptible de favoriser le développement de la Polynésie. Dirigée initialement par M. Douzamy (directeur des Affaires économiques et financières du ministère des Départements et Territoires d’Outre-Mer), la SEPOF effectue des études et des opérations mobilières ou immobilières.

Page 2

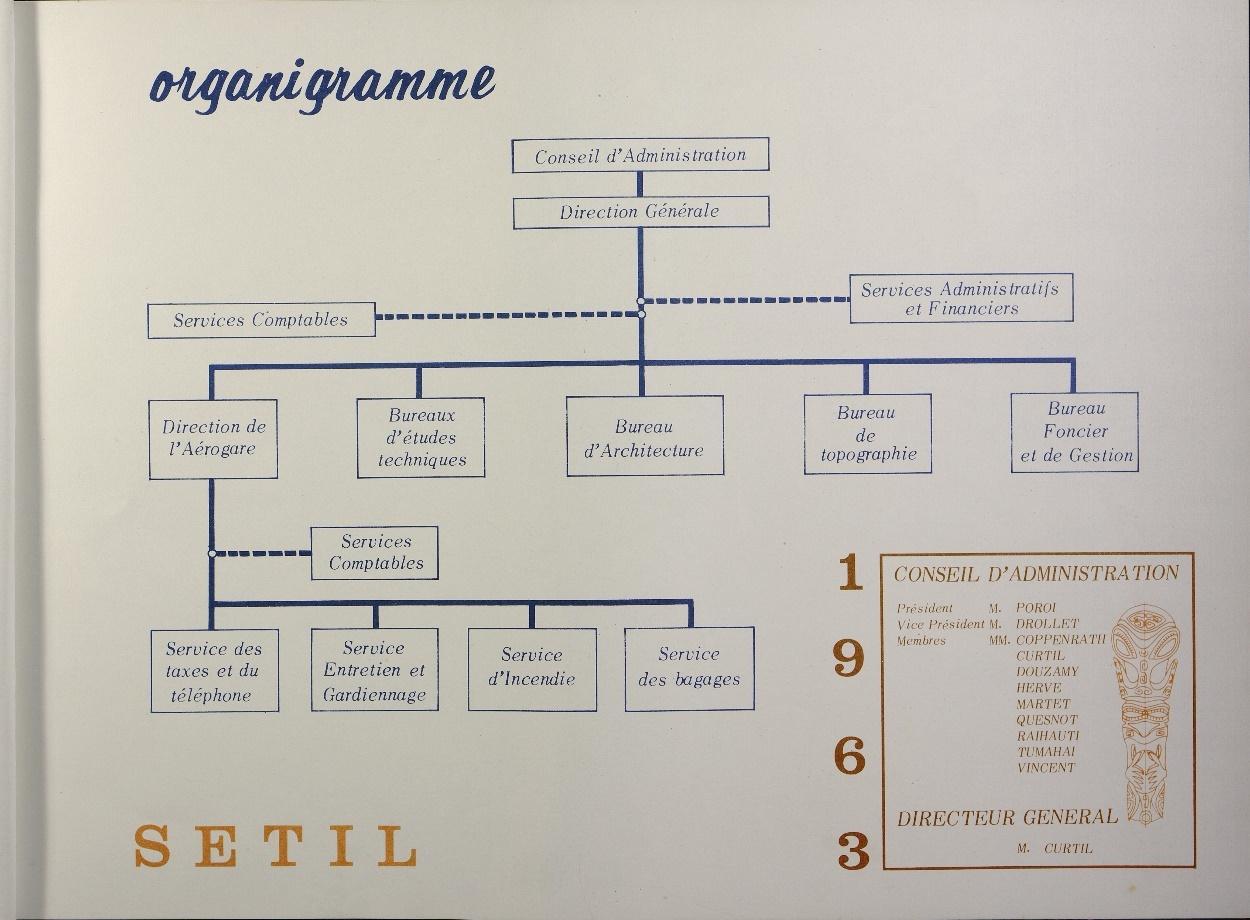

Sur proposition des fondateurs et pour avoir la maîtrise de cet outil de développement, le Territoire devient rapidement majoritaire au sein du capital social dont le montant est porté à 12 millions de CPF. Le 5 juillet 1961, une Assemblée générale extraordinaire entérine cette décision et change le nom de la société qui devient la Société d’équipement de Tahiti et des îles (SETIL). Son « destin est lié à celui de l’expansion économique de Tahiti » : « Cette recherche par la puissance publique de partenaires privés dans les domaines techniques et financiers était nécessaire pour réaliser rapidement et dans les meilleures conditions, des travaux d’équipements importants liés à l’expansion démographique et à la mise en service de l’aéroport international ». De fait, si presque 20% du capital social de la SETIL appartient à la Caisse des Dépôts et à SCET-Coopération qui en assume la gérance, 62% appartient désormais au Territoire et à des organismes publics ou semi-publics locaux. Présidé par le maire de Pape’ete Alfred Poroi, son conseil d’administration est composé de 11 membres dont 4 représentants du Territoire [5].

Tableau 1 : Répartition du capital social de la SETIL au 5 juillet 1961 (1CFP = 0,055FF)

Capital CPF | Actions | Sièges CA | |

Territoire de la Polynésie française | 6 100 000 | 3050 | 4 |

Commune de Pape’été | 400 000 | 200 | 1 |

Chambre de Commerce | 90 000 | 45 | 1 |

Chambre d’Agriculture | 90 000 | 45 | 1 |

Caisse des Dépôts | 1 200 000 | 600 | 1 |

SCET- Coopération | 1 186 000 | 593 | 1 |

Caisse Centrale de Coopération Economique | 2 166 000 | 1083 | 1 |

Société de crédit et de développement de l’Océanie (SOCREDO) | 760 000 | 380 | 1 |

4 personnes physiques (Douzamy, Valiron, Brisac et Guelfi) | 8 000 | 4 | |

Total | 12 000 000 | 6 000 | 11 |

Page 3

Tout en achevant ses premières études dès 1961 (Enquête générale sur le tourisme, Plan directeur d’urbanisme de Pape’ete, Enquête sur l’habitat à Pape’ete et Plan directeur d’assainissement de la ville, Étude sur l’aménagement du domaine Kellum à Mo’orea en vue de l’installation de 50 familles de planteurs polynésiens) [6], la SETIL est maîtresse d’ouvrage d’un nombre important de projets de construction qui démarrent dans la foulée dans un contexte marqué par d’importants besoin en logements et en infrastructures : construction du lotissement de Faa’a (224 logements économiques dont 128 collectifs et 96 individuels sur 5 hectares), de logements semi-économiques destinés à des fonctionnaires et des salariés moyens, projet Pamatai (200 logements pour le compte du Crédit de l’Océanie), centre commercial d’Uturoa (une dizaine de boutiques et des logements réalisés à la demande du Territoire), de la zone industrielle de 12 hectares de Fare Ute où les terrains aménagés préalablement par la SETIL sont cédés au comptant ou en location-vente sur 5 ans à des entreprises et des particuliers[7] ; de la Société hôtelière de Taaone (assistance technique de la SETIL pour la construction d’hôtels et d’aménagements touristiques financés par la Banque de Paris et des Pays-Bas), de la centrale électrique de Pape’ete pour le compte des Établissements Martin, de l’aménagement du domaine Kellum[8]. Parallèlement, à la demande de la Direction des bases aériennes, la SETIL étudie la manière dont elle pourrait, dans le cadre d’un régime de concession, prendre en charge la gestion administrative et commerciale de l’aérogare de Pape’ete-Faa’a. Cette double activité de bureau d’étude/maitrise d’ouvrage mobilise 18 personnes (une équipe de direction de 5 personnes expatriés agissant pour le compte du gérant SCET-Coopération à laquelle s’ajoutent 13 employés locaux)[9] et génère un chiffre d’affaires de 13 millions CFP en 1962.

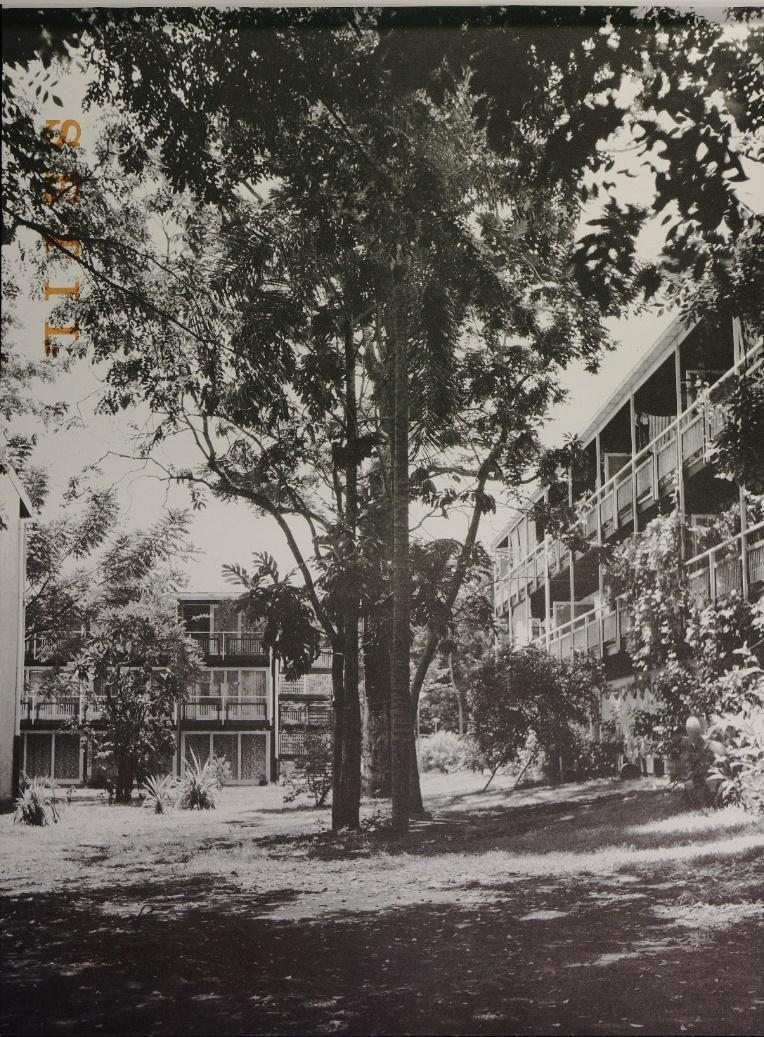

Figure 1

Lotissement économique de Faa’a

Maître de l’ouvrage : SETIL. Lotissement de 78 logements individuels jumelés de type économique destinés à la location-vente. La surface moyenne des lots est de 250m2. Le lotissement comprend en outre des espaces verts, une aire de jeux pour les enfants. Capitaux mis en œuvre 46 millions CFP financés par le Territoire et la CCCE. Entreprises : Le Caill, Luciani, Taputuarai, EDT. Loyers de 3 500 à 5 500 CFP par mois. Source : Brochure anniversaire SETIL 1961-196, collection particulière.

Page 4

Les années CEP

En 1963, le rapport d’activité de SCET-Coopération se réjouit du « notable développement des activités de son antenne polynésienne « en raison de l’implantation de Centre d’essais (atomiques) du Pacifique » et « de l’installation à Tahiti de la base arrière du CEP » [10] . C’est qu’aux études et aux opérations effectuées pour le compte du Territoire s’ajoutent désormais celles réalisées à la demande de l’autorité militaire.

Il s’agit d’abord d’opérations immobilières puisqu’à la demande du Commandement interarmées des armes spéciales (CIAS), la SCET-Coopération a facilité l’acquisition des terrains nécessaires à ses diverses implantations. Grâce à des prêts consentis par la CDC, elle achète notamment pour 19,5 millions de nouveaux francs une centaine d’hectares sur lesquels le CIAS et le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) construisent leurs diverses installations techniques et administratives [11] avant d’acquérir 7 hectares de plus pour une première tranche de 100 logements destinés aux familles des cadres civils et militaires du CEP. Ensuite, le ministère des Armées a chargé la SETIL de mener des études complètes d’aménagement du domaine de Taaone sur lequel doit être construit un vaste ensemble administratif et résidentiel qui sera le centre de la base. Outre les travaux de mise en état des sols sur certains terrains, l’autorité militaire l’a également chargée, en vue de hâter les implantations les plus urgentes, d’étudier, de faire effectuer et de préfinancer certains travaux de voirie et réseaux divers (VRD) et de montage de bâtiments préfabriqués sur une partie importante de la zone industrielle de Fare Ute acquise à la SETIL. Ces travaux sont menés à bien avant la fin de l’année 1963. Le ministère des Armées a enfin chargé la Compagnie immobilière pour le logement des fonctionnaires civils et militaires (CILOF) de la réalisation à Tahiti d’un programme de 110 logements familiaux sur 3 terrains acquis par elle à cet effet[12].

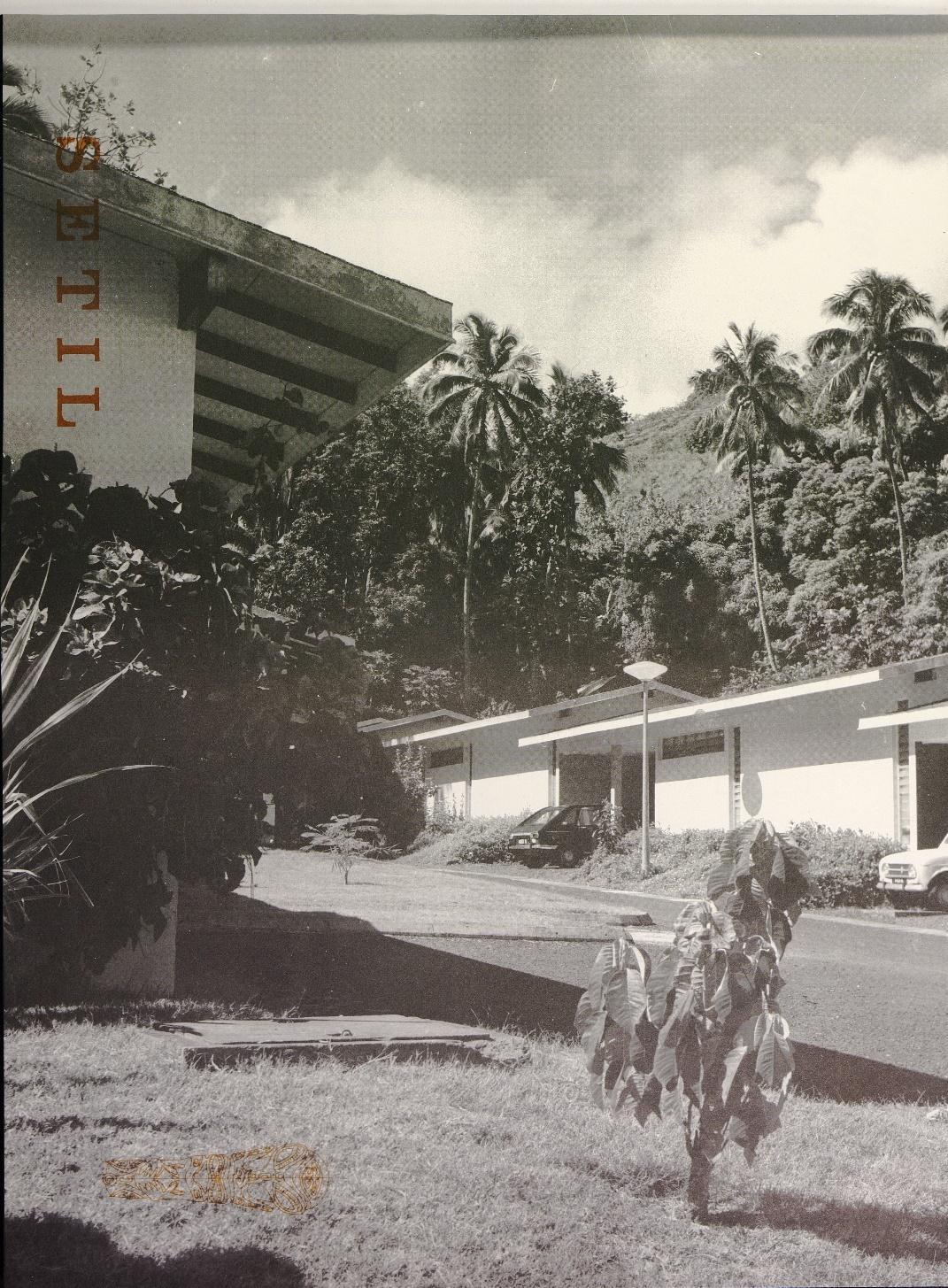

Figure 2

Lotissement Grand (1967-1968) dont la SETIL a assuré la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre. 124 logements en 11 bâtiments collectifs destinés au logement des militaires du CEP et des agents du CEA. Capitaux mobilisés 213 millions CFP. Entreprises : Demont, EDT, Gooding, Munier, SGTE. Architecte BACH. Source : Brochure anniversaire SETIL 1961-196, collection particulière.

Figure 3

Lotissement Villerme (1967-1968). Maitre de l’ouvrage : CILOF exécuté par la SETIL comme maitre d’œuvre. 14 logements individuels destinés aux militaires du CEP et aux agents du CEA. Capitaux mis en œuvre 43 millions CFP. Entreprises : SGTE, EDT, Goding. Architecte : Candilis. Source : Brochure anniversaire SETIL 1961-196, collection particulière.

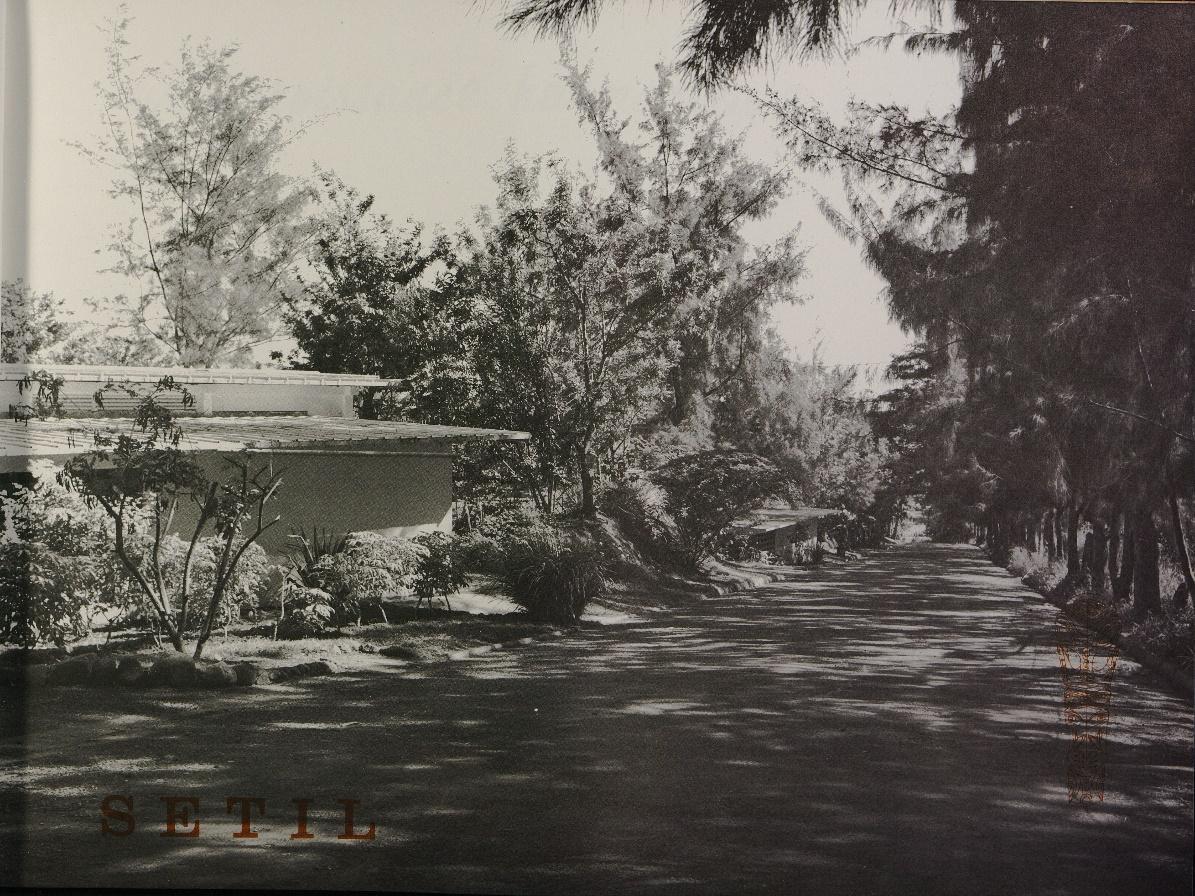

Figure 5

Lotissement Jay (1967-1968). Maître de l’ouvrage : CILOF, exécuté par la SETIL comme maitre d’œuvre. 10 logements destinés aux cadres supérieurs du CEP et du CEA. Capitaux mis en œuvre 43 millions CFP. Entreprises : Demont, Jean Lot, EDT, ONATER, SPET. Architecte : Candilis. Source : Brochure anniversaire SETIL 1961-196, collection particulière.

Page 5

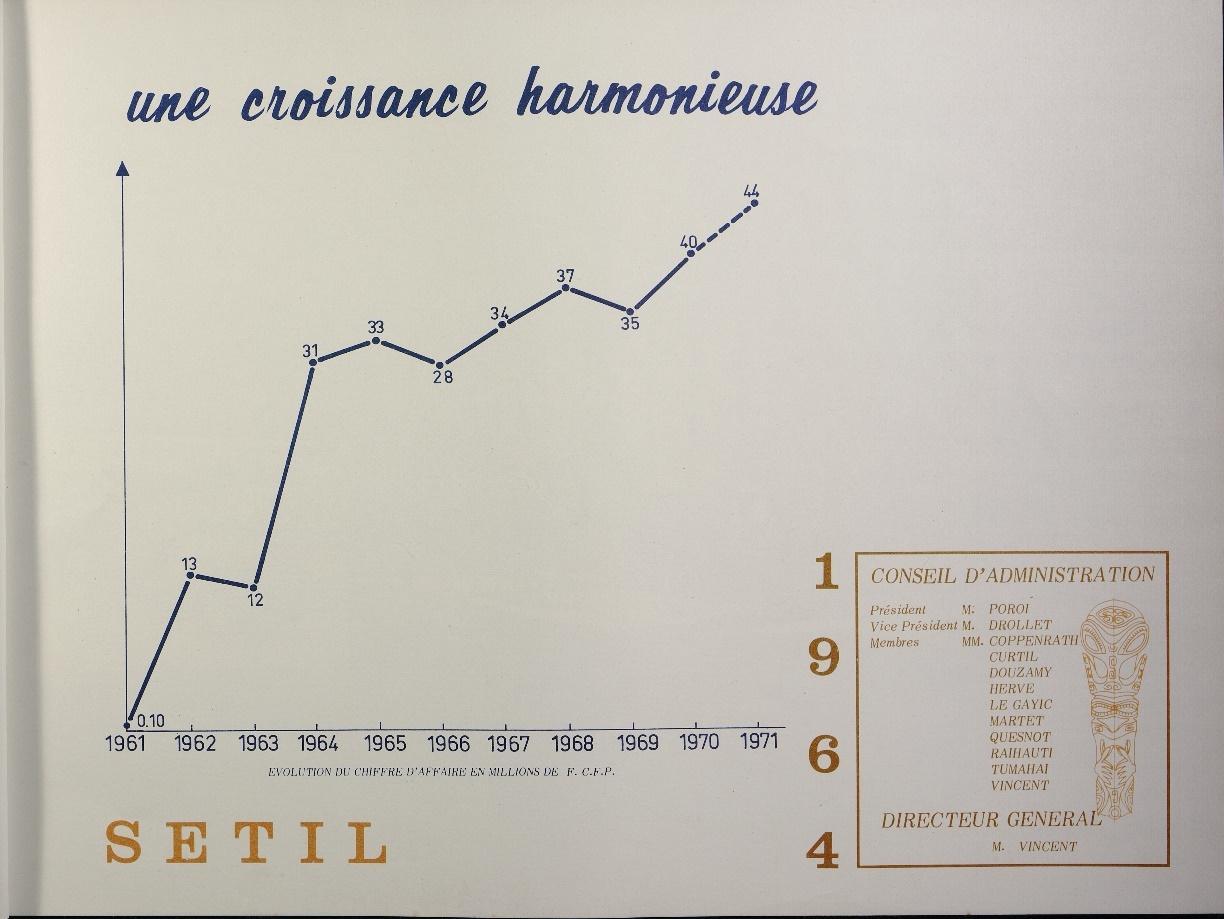

Toutes ces études et ces opérations foncières et/ou immobilières menées pour le compte du ministère des Armées s’ajoutent à l’activité de maîtrise d’œuvre et de surveillance de travaux liée à la croissance urbaine accélérée de Pape’ete qui s’est maintenue au niveau des deux années antérieures, la SETIL voit son chiffre d’affaires bondir à 31 millions de FCFP en 1964 [13]. Au final, en 1963 et en 1964, l’essentiel de l’activité de la SETIL et de l’agence SCET-Coopération est lié aux études et aux opérations effectuées pour le compte de l’autorité militaire (la réalisation des 110 logements destinés aux familles des militaires du CEP apportant à elle seule 75% des recettes de la SETIL en 1964)[14]. Toutefois, « étant donné le caractère exceptionnel des unes et des autres » tant les administrateurs de la SETIL que ceux de SCET-Coopération se gardent de « tout optimisme exagéré » : l’achèvement en 1964 du programme d’habitat de Pīra’e, la réalisation de la majeure partie de la première tranche de 110 logements et la finalisation des études demandées « risquent de laisser la SETIL et l’agence SCET-coopération de Pape’ete démunies ». La SETIL, « société d’équipement d’un Territoire aux moyens financiers insuffisants, risque, à moins d’un développement spectaculaire du tourisme sous l’impulsion des pouvoirs publics, d’avoir un exercice 1965 assez difficile » : il faut donc « rechercher des activités nouvelles censées prendre le relai du feu de paille militaire »[15]. Mais dans la mesure où l’installation du CEP à Tahiti et dans les atolls nécessite encore quelques études et travaux complémentaires et où elle « entraîne une élévation consistante du niveau de vie, un exode rural croissant, une urbanisation galopante »[16], une demande accrue en logements et un accroissement important des ressources du Territoire, l’avenir ne pose, en fait, pas de problème.

Page 6

En effet, en plus des diverses études architecturales et techniques qui restent à effectuer pour le compte de l’autorité militaire (extension du port de Pape’ete, construction de la base de vie du CEP et de 180 logements dont il est convenu qu’elle assurera la gestion immobilière), la SETIL développe l’ensemble de ses activités via différents bureaux spécialisés [17].Toutes les études confiées par le Territoire de la Polynésie, le ministère d’Etat chargé des DOM-TOM, le ministère de l’Education nationale, les municipalités (rapports d’activité sur la rénovation urbaine de Pape’été)[18] ou des maîtres d’ouvrages privés sont réalisées par le Bureau d’études techniques en lien avec l’architecte de la SETIL [19]. De son côté, le Bureau de contrôle des travaux est à l’origine de toutes les directives générales et des détails donnés aux entreprises de BTP pour la bonne exécution des ouvrages, il se charge également des démarches d’obtention des permis de construire, des certificats de conformité et de toutes les autorisations utiles, qu’elles soient gouvernementales ou bancaires. C’est ainsi que la SETIL assure la maitrise d’ouvrage et/ou la surveillance des travaux de tous les grands équipements collectifs (ensemble sportif olympique, Lycée de Pape’ete d’une capacité d’accueil de 2 000 élèves etc.), de la restructuration du front de mer de Pape’ete, de nombreux lotissements d’habitations, tant pour son propre compte que pour le compte de la SOCREDO (lotissement de moyen standing de Pīra’e, lotissement de Faa’a, lotissement économique sur le Domaine Pater etc.). Le Bureau de topographie qui collabore avec les précédents tout en intervenant pour le compte de clients extérieurs est également chargé des aspects fonciers jusqu’à la création ultérieure d’un Bureau foncier à l’origine d’une vaste opération d’acquisition de terrains pour le compte du Territoire dans la zone des collines de Faa’a au début des années 1970. Enfin, le Bureau de gestion assure la gestion et l’entretien des immeubles ou les lotissements une fois construits : il perçoit les loyers et les charges locatives, veille à la bonne tenue des copropriétés, crée les associations de propriétaires ou de locataires etc. Ce service est rendu soit à la SETIL elle-même pour les lotissements et les immeubles dont elle est propriétaire soit pour des clients extérieurs comme la CILOF pour le compte du CEP. Si le chiffre d’affaire diminue légèrement en 1966 à 28 millions CFP après avoir culminé à 33 millions en 1965, il connait ensuite une nouvelle phase d’accroissement jusqu’à la fin des années 1969, année au cours de laquelle la SETIL a assuré en tant que maître d’ouvrage ou surveillé pour environ 30 millions de travaux. Un décret du 10 juin 1969 habilitant la CDC à prêter sur les fonds d’épargne dans les TOM permet de renforcer encore l’ensemble de ces activités.

Page 7

En 1971, à l’occasion de son dixième anniversaire, la SETIL qui emploie alors 120 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 44 millions de CFP édite une brochure abondamment illustrée [20] qui fait part, non sans « une certaine fierté » « du bilan d’une décennie d’efforts souvent fructueux, parfois peu connus, toujours enthousiastes ». En poste depuis 1969, le gouverneur Pierre Angeli considère dans sa préface qu’elle « s’est imposée comme un précieux instrument de travail à tous ceux qui ont eu l’honneur de diriger la Polynésie française » : « en 1961, Tahiti et sa couronne restaient encore marquées par un passé prestigieux fait de découvertes et d’aventures individuelles, et encore formées par la force même des choses aux influences du monde extérieur. Aujourd’hui, Tahiti peut s’enorgueillir d’être devenue, sans renier son passé et en respectant les traditions, un véritable carrefour de civilisations, d’hommes, d’idées, au cœur du Pacifique ». C’est que la SETIL « a su s’acquitter de sa tâche d’une façon qui préfigure avec bonheur l’administration économique de demain. Associant capitaux privés aux capitaux publics dans une œuvre commune, elle a fait la preuve que l’esprit d’entreprise et d’efficacité pouvaient être mis au service de l’intérêt général »[21]. De son côté Francis Sanford qui préside alors son conseil d’administration loue « la parfaite collaboration entre élus locaux, grands organismes financiers et représentants des intérêts privés » non sans relever « qu’en 10 ans la Polynésie était passée du steamer-ship à l’avion à réaction » : « mais dans nos îles du cœur du Pacifique, une telle révolution a été d’autant plus sensible qu’elle s’est accomplie brutalement. La sensibilité du milieu local, la beauté de nos paysages, le calme de nos lagons et de nos campagnes ont été sérieusement menacés. Fort heureusement, une mobilisation de toutes les énergies a permis d’éviter l’irréparable »[22].

Figure 8

Maison d’arrêt territoriale (1967-1970). Maître de l’ouvrage : Territoire de la Polynésie française. Exécuté par la SETIL comme maitre d’ouvrage délégué. Capacité d’accueil : 255 détenus. Capitaux mis en œuvre : 85 millions CFP. La construction de cette maison d’arrêt a également donné lieu à l’ouverture d’une route d’accès de 1 100 m également exécutée par la SETIL. Entreprises : ONATER, SOFEL, Luciani, EDT. Source : Brochure anniversaire SETIL 1961-196, collection particulière.

Page 8

Si l’activité de la SETIL s’est tassée légèrement en 1970, le concours financier de la CDC en matière de réserves foncières et d’aménagement urbain lui permet de retrouver un second souffle et de poursuivre son action dans le domaine de l’urbanisation et de l’habitat économique avec par exemple l’opération d’urbanisation de la zone de Puurai en 3 tranches successives pour un total 1 500 logements. La mission qui lui est confiée par le Territoire de constituer, grâce à des prêts de la CDC, le foncier nécessaire à la réalisation de la rocade de dégagement à l’Ouest de Papeete (RDO), lui permet également de procéder à la mise en réserve d’importantes surfaces urbanisables ultérieurement susceptibles de constituer son « carnet de commandes » à venir. L’avenir économique de la Polynésie passant par le tourisme et l’exploitation des océans, l’ambition est également d’en faire un acteur plus important que par le passé en matière d’aménagements et d’équipements collectifs touristiques voire un partenaire pour l’installation d’un centre du Centre National pour l’Exploitation des Océans (CNEXO, futur IFRMER) à Vairao ou pour la Société tahitienne d’armement à la pêche. Le principal relais de croissance est toutefois constitué par la gestion d’aéroports.

La gestion d’aéroports, un relais de croissance

En effet, dès 1964, la SETIL a ajouté à ses activités classiques de société d’équipement une fonction unique parmi les filiales du groupe CDC, la gestion d’aéroports. Avec la mise en service des nouvelles installations terminales de l’aéroport de Tahiti-Faa’a [23]en 1960, la Direction de l’aviation civile en Polynésie s’est mise en quête d’un exploitant capable de gérer ces équipements particuliers et susceptible d’avoir accès aux prêts consentis aux collectivités locales afin de pouvoir ultérieurement faire face aux nombreux travaux de développement à venir. La Chambre de commerce et d’industrie de la Polynésie française ayant refusé cette concession d’outillage public au motif qu’elle représentait des charges considérables eu égard aux moyens limités dont elle disposait, la Direction des bases aériennes et le Territoire font appel à elle[24]. Pour SCET-Coopération, c’est une excellente nouvelle car l’exploitation de l’aéroport est susceptible de dégager d’importants excédents financiers permettant la poursuite des travaux d’équipement et la SETIL sera rémunérée par un forfait calculé en fonction des recettes d’exploitation. Son rôle ira de l’assistance générale aux compagnies aériennes (handling, catering, distribution d’essence) aux divers services d’entretien et de gardiennage de l’aéroport. C’est également la SETIL qui décidera, en accord avec la Direction de l’Aviation civile, des investissements à réaliser. Dès octobre 1963, elle recrute et forme le personnel en vue d’une prise en charge effective de la concession au 1er janvier 1964. Le Cahier des charges de concession qui a la particularité de ne pas présenter de risques pour le concessionnaire ayant été approuvé par les administrateurs de la SETIL le 15 janvier 1965, c’est finalement le 7 janvier 1966 que le premier ministre Georges Pompidou signe le décret en Conseil d’Etat lui confiant pour 30 ans la gestion et l’exploitation de l’aéroport de Tahiti Faa’a. Tous les indicateurs (nombre de vols hebdomadaires, nombre de passagers, fret) sont alors « au vert », notamment en raison de l’implantation du CEP : du côté du fret, les impératifs militaires s’accommodent du coût d’acheminement élevé des matériels et les besoins de la population sont croissants …. Dès 1965, Tahiti est reliée presque quotidiennement au reste du monde par les compagnies UTA, PANAM et Quantas. A cela s’ajoutent les liaisons locales dont la progression est aussi accentuée que pour les liaisons internationales. Le succès de cette prise en charge conduit l’Etat à demander à la SETIL de gérer également les aéroports de Bora Bora et de Ra’iātea qui nécessitent la construction de nouvelles installations terminales alors que le Territoire lui confie en plus la concession des aéroports territoriaux de Huahine et de Mo’orea (12 décembre 1977 avec une prise d’effet au 1er janvier 1979 et une durée de 30 ans). Du côté des concessions d’Etat, l’aéroport international de Tahiti-Faa’a dégage des bénéfices substantiels alors que les résultats sont déficitaires pour Ra’iātea et Bora Bora en raison de la concurrence du transport maritime. Quant aux concessions du Territoire, elles sont également déficitaires en raison des pertes de l’aéroport de Mo’orea qui avait fait l’objet d’un investissement initial surdimensionné.

Figure 9

Extension de l’aérogare de Tahiti-Faaa (1964-1970). Maitre de l’ouvrage : SETIL. Programme d’agrandissement des locaux et installations annexes (hangars, réservoir d’eau, station d’épuration etc.) devant assurer l’écoulement du trafic jusqu’en 1974 environ. Capitaux mis en œuvre 153 millions CFP financés par un prêt de la CCCE et par autofinancement. Entreprises : SOFEL, SGEE, STIC, SIM. Source : Brochure anniversaire SETIL 1961-196, collection particulière.

Page 7

Ainsi, de 1960 à 1984, date à laquelle un service du ministère de l’Equipement reprend certaines de ses activités entrainant une réduction de son carnet de commande, la SETIL est le seul opérateur à cumuler les études avec des missions de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage d’opérations « clés en main ». Employant tous les corps de métiers, elle a répondu aux attentes du Territoire, du CEP et de différents ministères en matière d’infrastructures et d’aménagements tout en assurant la construction et la gestion de projets immobiliers privés. Dirigée par H. Guirado au milieu des années 1980, (son conseil d’administration est présidé par J. Teurira) et employant 165 personnes, sa principale activité est désormais la gestion d’aéroports pour le compte de l’Etat ou du Territoire (60% des effectifs, 53% des produits d’exploitation). Si cette activité est bénéficiaire, tel n’est plus le cas du Bureau d’études (19% des effectifs, 95 affaires en cours et 17,2% des produits d’exploitation) qui, de plus en plus concurrencé par des maîtres d’œuvre privés ou par les services de l’Equipement du Territoire, est déficitaire et dont l’avenir paraît préoccupant compte tenu de la baisse constante d’activité. A cela s’ajoute un ensemble d’activités employant les 21% restant des effectifs, à savoir l’aménagement et la commercialisation de lotissements (6 opérations propres et 4 opérations concertées en cours), la maîtrise d’ouvrage déléguée, l’entretien de lotissements en qualité de prestataire de service pour le compte de l’OTHS, de la DirCEN (4 cités pour 178 logements) et de 12 Associations syndicales de copropriétaires. Là aussi, l’activité est globalement déficitaire et son redressement apparait difficile. Enfin la SETIL recouvre des loyers pour le compte de l’OTHS (909 logements) et remplit diverses missions foncières pour le compte du Territoire.

Page 8

Si les conclusions d’un audit effectué en 1986 sont globalement favorables (la situation financière est saine en raison des bénéfices enregistrés dans le secteur aéroportuaire et l’organisation est satisfaisante), les perspectives d’avenir, favorables à court terme, semblent plus fragiles à moyen et long termes car elles semblent fortement dépendantes de la conjoncture politique et économique locale [25]. L’audit soulève également la question de la participation de la CDC au capital de la SETIL et l’importance des factures émises par la SCET-Coopération à l’encontre de la SETIL (« seule société bénéficiaire parmi les SEM des DOM TOM capable de supporter de pareilles cotisations »). Concernant la première question, l’interrogation renvoie à son éloignement progressif de sa vocation initiale, à savoir l’aménagement du territoire, pour devenir un promoteur réalisant des opérations pour son propre compte et tirant de cette activité l’essentiel de ses résultats. Quant à la seconde, elle est d’autant plus problématique que les prestations rendues par la SCET-Coopération à la SETIL sont désormais limitées[26]. En 2001, pour clarifier les comptes et faciliter le renouvellement de la concession aéroportuaire de 1966 prorogée à plusieurs reprises à la fin des années 1990, la SETIL est scindée en deux sociétés d’économie mixte locales (SEML) : d’une part la SEML SETIL aéroports et, d’autre part, une SEML Société d’aménagement et de gestion de la Polynésie. Toutefois, en raison de divergences entre acteurs, le renouvellement tarde et c’est finalement, en 2010, un consortium formé par le Territoire, la CDC et Efis qui succède, sans appel d’offres, à la SETIL finalement liquidée 3 ans plus tard.