Page 1

La Banque de l’Indochine, seul acteur bancaire en Polynésie au début des années 1960

Au début des années 1960, les rapports de la succursale s’alarment du caractère déséquilibré de la balance commerciale polynésienne lié à l’augmentation des importations (véhicules automobiles et poids lourds, matériel agricole et industriel etc.) et à la diminution des principaux produits d’exportation (phosphates, coprah, vanille, nacre) [4]. Si le tournage des Révoltés de la Bounty à la fin de l’année 1960 a été « un fait exceptionnel » synonyme d’importants investissements d’origine étrangère, ces derniers sont en baisse en 1962. Malgré l’effondrement des revenus tirés de l’économie de traite – les auteurs du IIIe Plan Quinquennal (1961-1965) redoutent une régression du niveau de vie sous le seul effet d’une expansion démographique coïncidant avec une baisse de la production agricole – la succursale est un « siège sans problème »[5] qui utilise ses ressources (notamment 3 405 comptes-clients totalisant plus de 645 millions F CFP de dépôts au 31 décembre 1962) pour réaliser des placements en francs (51,3%) tout en investissant dans l’économie polynésienne (26,3%), notamment les infrastructures, le tourisme et l’immobilier, conformément à l’engagement pris par Jean Maxime-Robert, directeur général de la banque, vis-à-vis de Jean Cédile, directeur du cabinet du ministre de l’Outre-Mer Bernard Cornut-Gentille, de réaliser des investissements favorisant la modernisation et le développement du territoire aussi longtemps qu’elle conserverait le privilège d’émission.

Elle incite par exemple la Compagnie des transports aériens internationaux (TAI), dont elle est un gros actionnaire, à créer des liaisons aériennes indispensables à l’essor touristique de l’archipel. En lien avec la Société d’équipement de Tahiti et des îles (SETIL) elle accorde des prêts ou des facilités à des entreprises de travaux publics participant à la construction de l’aéroport de Tahiti Faa’a censé intégrer l’espace polynésien via des liaisons intercontinentales et défendre la souveraineté française face aux dangers d’une « américanisation » [6]. Elle participe financièrement à la construction ou l’agrandissement d’hôtels qui accueillent un nombre croissant de touristes. D’après les statistiques de l’Office du Tourisme, le nombre de touristes entrés en Polynésie par avions et bateaux est passé de 1 472 en 1959 à 10 406 en 1962 mais ce dernier chiffre est inférieur aux prévisions pour plusieurs raisons. Les hôteliers décourageraient les agences de voyages en pratiquant des prix au-dessus de ceux des stations touristiques de luxe et en exigeant des arrhes trop élevés ; la crise boursière de mai 1962 à New York a entraîné l’abstention d’un certain nombre de touristes américains lesquels représentent plus de 60% de l’ensemble ; les équipements touristiques annexes (golfs, plages publiques, itinéraires de promenades à pied ou à cheval, salons de thé et restaurants) sont quasi-inexistants ; le gouvernement américain limite le nombre d’avions en provenance de Sydney via Tahiti pouvant atterrir aux Etats-Unis ; il n’existe pas d’hôtel susceptible d’accueillir les 120 passagers d’un « jet » effectuant un « tour organisé ». Alors qu’il n’existe en Polynésie qu’un nombre réduit d’établissements susceptibles d’accueillir les touristes, le conseil d’administration de l’Office du tourisme acte un plan quinquennal de travaux d’un montant de 85 millions FCPF (17 millions par an) financé par l’Assemblée territoriale à l’aide des fonds de la Section locale du FIDES. Toutefois, « en raison d’un manque de capitaux français », « la politique du gouvernement en matière d’investissements ne semble plus s’en tenir rigoureusement au principe de 51% (intérêts français) et 49% (intérêts étrangers). Il semble, dans le but de ne pas retarder le développement économique de la Polynésie française, la tendance, sans qu’aucune règle précise ne soit établie, serait d’admettre un pourcentage plus élevé des intérêts étrangers sous réserve que pendant un certain temps les capitaux français puissent conserver la faculté de prendre une participation »[7].

Page 2

Quant au marché immobilier, il est déjà caractérisé en 1961-1962, soit avant l’arrivée du CEP, par une pénurie de terrains bien situés, par des prix élevés et par le manque de disponibilités liquides chez la plupart des acquéreurs. Pour pouvoir réaliser leurs terrains, les promoteurs de lotissements doivent consentir des crédits de 5 à 6 ans, une fois les terrains vendus les constructions s’érigent lentement et, toujours pour les mêmes raisons, les ensembles immobiliers « ont un aspect peu engageant une fois achevés ». Les prix sont très soutenus : « une transaction vient d’être effectuée sur la place du Marché au cours sans précédent de FCFP 22 500 le mètre carré, alors que jusqu’à ces derniers mois on avait considéré le prix de 12/15 000 comme déjà très élevé. Dans les districts certains terrains se revendent actuellement le double de ce qu’ils ont été payés en 1960. Nous tenons d’une source sûre les deux renseignements ci-dessus » [8]. L’annonce de l’installation d’une « base nucléaire » à la fin de l’année 1962 renforce les besoins tout en permettant à certains propriétaires fonciers de faire des ventes importantes[9][10].

Pour Robert Luc, Consul général de France à San Francisco, le monopole bancaire de la Banque de l’Indochine couvrant à la fois le privilège d’émission et toutes les opérations de banque, produit toutefois « une impression fâcheuse » sur les voyageurs étrangers, notamment « les esprits américains » : « le fait qu’il soit exercé par la Banque de l’Indochine ne contribue pas, ne serait-ce qu’à cause du nom de celle-ci, à atténuer cette impression ». Au moment où Tahiti s’ouvre au monde extérieur, « la survivance de ce monopole risque de donner une image tout à fait fausse de la manière dont la France et la Ve République conçoit sa tâche en Polynésie » [11]. Il s’agirait donc d’introduire à Tahiti une deuxième banque française : « une telle décision parait d’autant plus urgente que tôt ou tard il se trouvera une banque étrangère pour demander l’autorisation d’ouvrir une agence à Pape’ete. La Banque de Hawaii en particulier, le fera certainement un jour ou l’autre ». En attendant, l’arrivée de Centre d’expérimentation du Pacifique (CEP) renforce au contraire à court terme la position de la banque qui, dès 1963, voit ses ressources augmenter considérablement suite aux importants transferts reçus de métropoles pour le compte du CEP ou en relation avec l’implantation de ce dernier[12].

Les conséquences économiques et sociales de l’installation du CEP

Dans son Rapport-Bilan pour 1963, le directeur de la succursale de Tahiti constate que l’année a été marquée « par une importante modification des facteurs économiques traditionnels » : « le revenu des exportations classiques, phosphate, coprah, vanille, nacre, a encore subi une légère diminution. Le tourisme par contre semble avoir rempli les espoirs qui étaient fondés sur lui. Mais surtout, l’implantation à partir du deuxième semestre de l’année, des premiers éléments du Centre d’expérimentation Nucléaire a entièrement bouleversé la vie économique et sociale du pays. De très importants achats de terrains, l’arrivée d’un nombreux personnel civil et militaire, le démarrage de grands travaux de construction, ont apporté un afflux important d’argent dans le Territoire» [13]. C’est que l’ampleur du programme de constructions tant sur les atolls qu’à Tahiti et l’arrivée de centaines de militaires et/ou de techniciens civils bientôt rejoints par leurs familles procure soudainement aux entreprises commerciales et industrielles locales des débouchés considérables, sources d’une activité sans précédent. La succursale dont l’activité « s’accroît dans des proportions appréciables » tant en raison de la bancarisation des nouveaux arrivants que de l’augmentation de son volume d’affaires avec des entreprises industrielles et commerciales – en deux ans, elle double le volume de ses crédits et porte ses bénéfices à des niveaux jamais atteints – consacre désormais un chapitre de son Rapport économique exclusivement au CEP, passant en revue l’avancée des travaux et pointant le caractère déséquilibrée de la croissance qui en résulte.

Page 3

En effet, la banque est d’abord le principal partenaire des « grands travaux du Pacifique ». Aux facilités habituelles accordées par la succursale à de petits établissements à caractère industriel ou commerciaux à titre de fonds de roulement ou d’aide à la construction (Brasseries du Pacifique, Lecaill et Bordar etc.), s’ajoutent ainsi à partir du second semestre 1964 des comptes d’avances sur marchés administratifs au profit de plusieurs sociétés de grands travaux. En raison de difficultés rencontrées pour mettre au point leur fonctionnement, ils ne commencent à être utilisés que dans les derniers mois de l’année et, à l’exception de la Société des dragages, ne donnent pas lieu à l’utilisation massive escomptée. La succursale ouvre également des lignes de crédits à une trentaine de petits entrepreneurs tahitiens qui réalisent pour le compte du CEP des marchés de l’ordre de 2 à 4 millions CFP chacun.

Les rapports reviennent – chiffres et photos à l’appui – sur les travaux d’agrandissement et de modernisation du port de Pape’ete. Prévus pour durer deux ans, ils ont notamment été confiés à la Société française d’entreprises de Dragages et de travaux publics [14]. Ils détaillent également la construction des installations civiles et militaires du CEP et du CEA entre 1964 et 1966 : à Arue, où un camp est censé recevoir 2 000 personnes (légionnaires, génie militaire etc.) et du matériel, les bâtiments préfabriqués sont montés sur place en 1964 par les soldats du génie mais les travaux de maçonnerie (fondations, dalles en béton, cuisines, locaux sanitaires, infirmeries, bureaux etc.) sont attribués aux petits entrepreneurs locaux en fonction des possibilités de main-d’œuvre ; à Taaone, où doivent être installés le poste de commandement du CEP et tous les services annexes, les chantiers de plus grande envergure ont été obtenus par des sociétés métropolitaines (Grands Travaux de l’Est, Société générale d’entreprises) ; à Mahina, quelques marchés de construction ont été attribués à des entreprises locales (Sin Tung Hing) mais le gros des travaux relève de la Société des dragages et de la Société générale d’entreprises qui, en raison du manque de main-d’œuvre disponible sur place utilise largement des constructions préfabriquées réalisées en métropole. Quant aux travaux entrepris sur les atolls, ils ont été confiés aux grandes entreprises métropolitaines et profitent moins à l’économie du Territoire (Dumez-Citra pour Moruroa et Fangataufa, Société des Grands travaux de l’Est à Hao etc.)[15].

Page 4

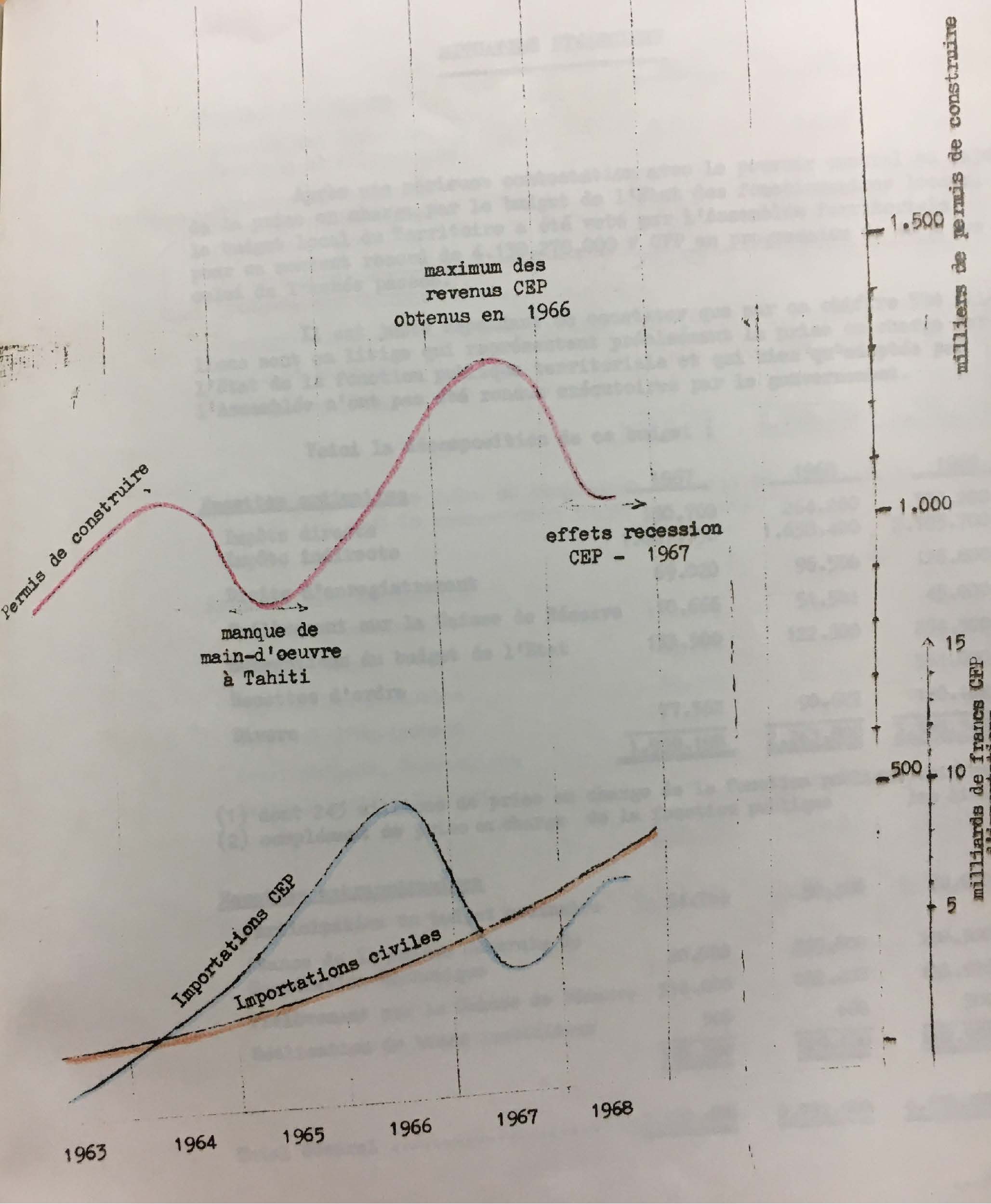

Début 1966, ces travaux entrent dans leur phase terminale : « à Moruroa et Fangataufa le gros-œuvre est achevé et le rideau du secret est tombé afin de permettre les aménagements techniques, à Hao, la piste a été inaugurée en janvier 1966 et seuls les travaux de finition restent à faire, à Pape’ete il en est de même pour l’essentiel des constructions » [16]. Les grandes entreprises commencent à rapatrier une partie de leur personnel, notamment les manœuvres portugais ou bretons recrutés par Dumez ou par les Grands Travaux de l’Est pour des séjours de 4 mois. L’essentiel du dégagement de ces sociétés se fait à la fin du 1er semestre 1966 et il ne reste qu’un faible effectif métropolitain en fin d’année pour assurer la garantie des travaux. En décembre 1966, la situation des comptes d’avance de la Banque de l’Indochine pour l’année écoulée montre bien une diminution des avances accordées aux sociétés métropolitaines mais certaines restent accordées à des entrepreneurs locaux afin de leur permettre de réaliser des travaux de finition. À la fin de l’année 1967, la catégorie « travaux publics et bâtiments » qui comptait pour la moitié des crédits à court terme l’année précédente a diminué de 60% et les importations n’augmentent plus que faiblement en poids et diminuent même fortement en valeur (baisse des importations de machines de précision, des machines électroniques, des produits sidérurgiques, du matériel de transport etc. nécessaires à l’équipement de départ du CEP et du CEA). C’est la fin des « Grands Travaux du Pacifique ».

Tout en relevant « l’aisance sans précédent » occasionnée par l’arrivée du CEP, la banque s’inquiète des incidences économiques, financières et sociales de l’implantation. En effet, les travaux aggravent le déficit de la balance commerciale (le pourcentage de couverture des importations par les exportations qui était de 42% en 1962 est tombé à 10% en 1966 ) mais « les taxes à l’importation représentant l’essentiel des recettes fiscales, il en est résulté une aisance sans précédent pour les finances du Territoire, les rentrées budgétaires dépassant de 300 millions les prévisions faites en début d’année 1965 » [17]. Une telle conjoncture est génératrice d’une inflation qui ne cesse de progresser. L’émission de billets de banque passe de 754 millions fin 1963 à 1 016 millions fin 1964 : « un tel gonflement de la circulation fiduciaire ne correspond pas entièrement à un développement équivalent des biens et des services offerts en contrepartie. Il s’ensuit une hausse constante de l’expression monétaire des biens et services disponibles ». L’indice officiel du coût de la vie qui passe de 118,62 au 1er février 1963 à 135,46 le 30 novembre 1964, malgré les efforts des services économiques et un abaissement des droits d’entrée sur certaines marchandises de consommation de base. Lucide, le directeur considère que « ces processus ne s’atténueront qu’avec la fin des injections massives d’argent frais dans l’économie tahitienne (sous forme de financement des grands travaux et de paiement de soldes), puisqu’il n’a pas été trouvé de moyen pour éponger la circulation excédentaire et l’aiguiller vers des investissements rentables » et il s’efforce de ne pas contribuer à l’extension des processus inflationnistes « en évitant une politique de crédit trop libérale »[18].

Comme toutes les autres entreprises du secteur privé à Tahiti, la succursale est affectée par la pénurie de personnel consécutive à l’embauche et à la surenchère salariale à laquelle le CEP et ses entreprises annexes se livrent [19]. Pour le directeur, en raison des délais d’exécution des marchés très courts, les grandes sociétés de travaux publics ont fait venir des travailleurs européens spécialisés[20] tout en « vidant littéralement les atolls de leur population masculine valide ». Si cette représentation, très courante à l’époque n’est pas complètement fondée d’un point de vue statistique, il n’en reste pas moins que les entreprises s’arrachent mutuellement la main-d’œuvre, provoquant ainsi une « hausse constate des salaires, toujours en avance sur la progression de l’indice du coût de la vie »[21]. Les rapports soulignent que le secteur agricole souffre particulièrement de la concurrence du CEP (des plantations sont abandonnées et la cueillette de café est compromise dès 1964). Pour le directeur, « la disparité des traitements et salaires aboutit à créer une conscience de classe qui n’existait pas à Tahiti » : « le retour à l’équilibre sera pénible et est à craindre notamment que bon nombre de paysans retenus par les attraits de la ville, ne retourneront plus dans leurs îles contribuant ainsi à créer à Pape’ete un prolétariat jusqu’ici inconnu dans le Territoire, proie de choix pour les agitateurs professionnels »[22].

Page 5

En 1967, la situation économique polynésienne reste profondément marquée par la présence du CEP. Toutefois, « alors que 1966 avait vu la fin de la construction de base de Hao et des sites d’expérimentation du Moruroa, puis la venue d’une importante force maritime et aérienne pour la durée des expériences, 1967 n’a été marquée que par une petite campagne de tirs et par la remise en état des sites pour la grande campagne prévue pour 1968 ». En conséquence, « l’activité à l’échelon des grands chantiers militaires a été nettement plus réduite mais cette réduction n’a pas été très sensible au niveau des entreprises commerciales et industrielles locales du fait que les retombées économiques de 1966 n’étaient pas encore intégralement absorbées ». La banque enregistre notamment un grand nombre de constructions privées, tant à usage commercial que d’habitation et un maintien du plein emploi et « pour la première fois depuis de nombreuses années », les prix et les salaires ont fait preuve d’une stabilité « assez étonnante ». Du côté du tourisme, favorisé par un nouveau Code des investissements, l’année est marquée par la construction de deux hôtels de « classe internationale » et d’autres projets hôteliers en cours d’étude laissent espérer que « sous la pression de la demande des grandes compagnies de transports aériens », il pourra « se substituer peu à peu aux activités essentiellement temporaires dues au CEP ». C’est que du côté l’agriculture et des produits traditionnels, la production a continué à diminuer, notamment en raison du manque de main-d’œuvre (la production de coprah est tombée à 18 800 tonnes). Les exportations sont descendues à 1 milliard alors que les importations, sans être aussi élevées qu’en 1966 ont tout de même dépassée les 10 milliards [23].

Une réorientation des activités de la banque face au développement de la concurrence à la fin des années 1960

Avec la fin des « grands travaux du Pacifique » et dans la perspective de la perte de son privilège d’émission, la banque dont les bénéfices se sont envolés cherche à augmenter sa présence dans les autres secteurs de l’économie locale, notamment dans l’immobilier.

Page 6

En effet, par la masse d’argent frais qu’il apporte dans le territoire et par l’enchérissement des loyers dus à l’afflux de personnel métropolitain, le CEP a également provoqué un très important mouvement d’investissements immobiliers (« la ville de Papeete qui était en majeure partie constituée de bâtiments vétustes en bois se couvre de nouvelles constructions en béton et de nombreux particuliers ont fait construire des villas pour leur habitation personnelle ou pour la location ») [24] dont la banque entend profiter par une politique de prêts, plus spécialement destinés à la construction d’immeubles de rapport[25]. Ainsi, l’assouplissement de sa politique de crédit tant aux petites entreprises qu’aux particuliers doit retenir la clientèle et tempérer les critiques suscitées par sa position de monopole. Toutefois les avances (commerciales, immobilières ou autres) que la banque peut accorder sont forcément de montants limités : « pour remplacer 200 millions de crédits accordés à 3 entreprises de Grands Travaux il nous faudrait au moins trouver 300 clients locaux ! Le volume de travail occasionné croît plus vite que les intérêts rapportés. De plus, bien qu’apportant toujours le même soin à l’évaluation du risque, il ne faut pas se dissimuler que l’augmentation du nombre de petites avances accroît également les chances de mauvais remboursements. Nous n’avons pas eu jusqu’ici de recouvrements contentieux mais il n’est pas assuré que nous n’en ayons pas à l’avenir »[26].

De son côté, le service de la caisse subit lui aussi les conséquences du développement exceptionnel d’un territoire inondé d’argent public [27] et où le salariat se développe : la banque enregistre en 1968, 12 669 comptes pour des dépôts d’un montant de 2 659 millions CFP. Beaucoup sont ouverts par des militaires ou à des techniciens de passage qui les soldent lorsqu’ils repartent à la fin des campagnes de tirs (rien qu’en mai 1966, au moment de l’arrivée de la force Alpha, la succursale a ouvert 500 nouveaux comptes). Face à l’afflux d’une clientèle essentiellement métropolitaine (militaire ou administrative), la succursale développe en 1966 un système de bureaux mobiles grâce à des camionnettes Citroën transformées en guichets, d’abord au centre CEA de Mahina (janvier), puis à Arue et Taaone (mars). A partir d’avril et suite à des efforts publicitaires, les camionnettes font des circuits bihebdomadaires autour de l’ile de Tahiti (jeudi par la côte Est et mardi par la côte Ouest), non sans stationner longuement à Taravao. Cette formule de « banque mobile » connait un grand succès tant auprès des employés du CEA dont les bureaux sont situés à 10km de la ville et à qui la banque évite un déplacement jusqu’à Pape’ete, qu’auprès de la population civile dont les revenus s’accroissent également. En un an, 34 millions de CPF sont récoltés, principalement au centre du CEA de Mahina. Placés à 3,5%, ces dépôts rapportent 1,2 millions à la banque ce qui est plus que le million engagé (camionnettes, essence, salaire et frais des deux employés etc.). Ainsi, l’exploitation rembourse les frais et laisse même un petit profit « sans parler de l’aspect publicitaire de l’opération ». Les camionnettes servent également de bureaux de change lors des escales de bateaux de croisière et en 1967, en accord avec l’Union des transports aériens (UTA), le centre de Faaa (aérogare, hangars et bureaux du service technique) est également desservi. Le succès de la formule se confirme parmi les populations civiles comme auprès de la direction et du personnel des principaux établissements touristiques. L’ouverture d’une agence à Pirae entraîne toutefois la suppression des dessertes des centres militaires de Taaone et Pirae dont les effectifs diminuent. Parallèlement un bureau a vu le jour à Utuora sans que la banque ne cherche à y développer des crédits locaux, « l’économie des Iles sous le vent ne le justifiant pas ».

Quant à l’émission et à la circulation fiduciaire, les prévisions les plus larges sont régulièrement dépassées en raison des injections à la fois massives et régulières de capitaux métropolitains (le paiement des soldes des militaires du CEP et salaires du CEA suivent le règlement des grands travaux). Le triplement de la circulation fiduciaire entre 1963 et 1964 a peu affecté les coupures de 20 francs mais les coupures de 100 francs ont vu leur circulation s’accroitre fortement et les coupures de 1 000 francs connaissent des accélérations importantes qui traduisant l’inflation des signes monétaires par rapport aux biens et aux services offerts. La banque s’inquiète pour son stock : ses besoins sont couverts pour 2 ou 3 ans pour chacune des coupures si le rythme se maintient, voire 1 ou 2 ans s’il s’accélère, mais elle risque d’être démunie dès le courant de 1966 : « La seule venue pour la première campagne de tirs du CEP qui aura lieu pense-t-on en juin 1966, d’une escadre dont les effectifs sont estimés à 7 500 hommes provoquera un gonflement d’au moins 100 millions de la circulation fiduciaire pendant un mois. Ce gonflement devrait se résorber mais nous devrons néanmoins y faire face » [28].

Ce développement tous azimuts des activités de la banque alors même que l’île connait une pénurie de main-d’œuvre et de personnel n’est pas sans affecter son fonctionnent, qu’il s’agisse de la tenue des marchés administratifs, du service du portefeuille ou de celui de la Caisse. Les jeunes employés sans qualification qui sont engagés « n’ont qu’un rendement très médiocre » : « nos efforts pour améliorer et accélérer le service à la clientèle se trouvent ainsi constamment remis en question et la tâche du personnel d’encadrement et notamment celle du caissier principal devient de plus en plus ardue. Malgré notre désir d’attirer une clientèle de plus en plus nombreuse et développer ainsi la masse de nos dépôts, nous nous devons de considérer que si l’année 1967 devait continuer à nous apporter un développement aussi rapide que celui des deux années précédentes nous pourrions nous trouver confrontés à de très sérieux problèmes d’organisation et de personnel pouvant mettre en jeu la sécurité des opérations » [29]. Heureusement, la fin de la construction de la base de Hao et des sites d’expérimentation de Moruroa, la « petite » campagne de tirs de 1967 suivie d’une remise en état des sites a stabilisé l’activité des grands chantiers militaires. Tel n’est pas le cas au niveau des entreprises industrielles et commerciales locales du fait des retombées économiques qui ne sont pas encore absorbées même si les prix et les salaires font preuve, pour la première fois depuis de nombreuses années, d’une relative stabilité.

L’année 1967 marque également pour la Banque de l’Indochine la fin du privilège d’émission : cette décision oblige la succursale à modifier en amont certaines de ses structures de sorte que « libérée de contraintes anciennes », elle oriente encore plus son activité « vers la recherche des dépôts et un accroissement des services rendus à la clientèle ». Elle continue de profiter de la prospérité économique de Tahiti pour développer ses activités, attirer de nouveaux déposants et accroitre son concours à l’économie locale comme l’atteste l’ouverture de plusieurs nouveaux bureaux. Malgré une augmentation sensible de ses frais généraux due à l’ajustement nécessaire des salaires, à un effort d’équipement (installation d’un ordinateur IBM) et d’encadrement, elle voit ses bénéfices bondir de 13,6 millions à presque 69 millions de CPF entre 1962 et 1969. À cette date elle doit néanmoins faire face à une double concurrence : d’une part celle de la Société de crédit et de développement de l’Océanie (SOCREDO) ex Crédit de l’Océanie qui développe ses activités purement bancaires par la création de comptes sur livrets et, d’autre part, celle de la toute nouvelle Banque de Tahiti dont la politique de démarchage est très agressive. Comme l’indique le directeur de la succursale de la Banque de l’Indochine en 1969, « nous faisons tout notre possible pour conserver l’intégralité de notre fonds de commerce et même l’accroître mais il est à craindre que les années qui viennent de s’écouler ne pourront pas, surtout dans les perspectives de plafonnement général de l’économie dans le territoire, voir se continuer l’expansion du volume d’affaires de notre succursale à un même rythme que précédemment » [30]. « Ce ne serait d’ailleurs pas souhaitable » ajoute en note le lecteur parisien du rapport.

Au final, les rapports de la Banque de l’Indochine mettent en évidence un processus de développement et de modernisation déjà à l’œuvre en Polynésie française avant 1963. Ils permettent également de suivre d’année en année les bouleversements entraînés par l’installation du Centre d’Expérimentation du Pacifique (non sans souligner d’une part, l’agentivité d’un certain nombre d’acteurs locaux (dirigeants de maisons de commerce, propriétaires fonciers, employés, petits artisans etc.) bien conscients des opportunités qui s’ouvrent à eux et, d’autre part, « l’impasse » que représente pour la Polynésie ce « modèle de croissance CEP » tout à la fois synonyme d’abondance, de dépendance et d’inégalités accrues.