Page 1

Si la création de l’aéroport de Faa’a a précédé l’arrivée du CEP, l’ampleur et la rapidité de l’aménagement massif du port de Fare Ute y sont directement liées. Vieillissantes, les installations portuaires de Papeete ne pouvaient absorber le trafic maritime normal, en constante augmentation, encore moins celui qu’y si ajoutera, généré par les essais nucléaires. Elles ne comportaient qu’un quai en eau profonde, un appontement pétrolier et quelques débarcadères plus modestes, auxquels s’adossait une base navale vétuste et trop petite. Le trafic ordinaire dans la première moitié des années 1960, la fréquentation annuelle passe de 130 à 180 navires commerciaux et la circulation de marchandises de 100 000 à 266 000 tonnes, sans compter les 30 000 passagers annuels et la présence de navires militaires. La modernisation du port, saturé, apparaît inévitable dès 1962, date de création du Port autonome de Papeete : un premier remblai sur le récif frangeant est entamé cette même année par la SETIL pour étendre la zone industrielle, une surface sur laquelle se précipitent les autorités militaires[1], mais ces quelques 13 ha ne suffiront pas.

Page 2

Cette importante extension du Port de Papeete lui donnera désormais la classe d’un port international[2] » : le changement d’échelle des projets de modernisation

L’arrivée du CEP est à la fois le prétexte et l’élément déclencheur de l’aménagement massif du port de Fare Ute, bien au-delà des prévisions initiales de modernisation du port civil et de la base navale : les besoins conjoints du territoire et du CEP, associés aux fonds apportés par l’État accompagnant la création du centre, entraînent ainsi une transformation drastique du littoral de Papeete : « de même que l’implantation d’un Centre d’expérimentations nucléaires en Polynésie Française conduisit à l’attribution d’un crédit de 30 millions au Ministère d’État chargé des Départements et Territoires d’Outre-Mer pour les travaux d’extension du port civil de Papeete, de même cette implantation accéléra et amplifia la modernisation de la Base Marine de Fare-Ute qui, de toute façon, aurait été nécessaire, mais, sans le CEP, aurait été moins importante[3] ».

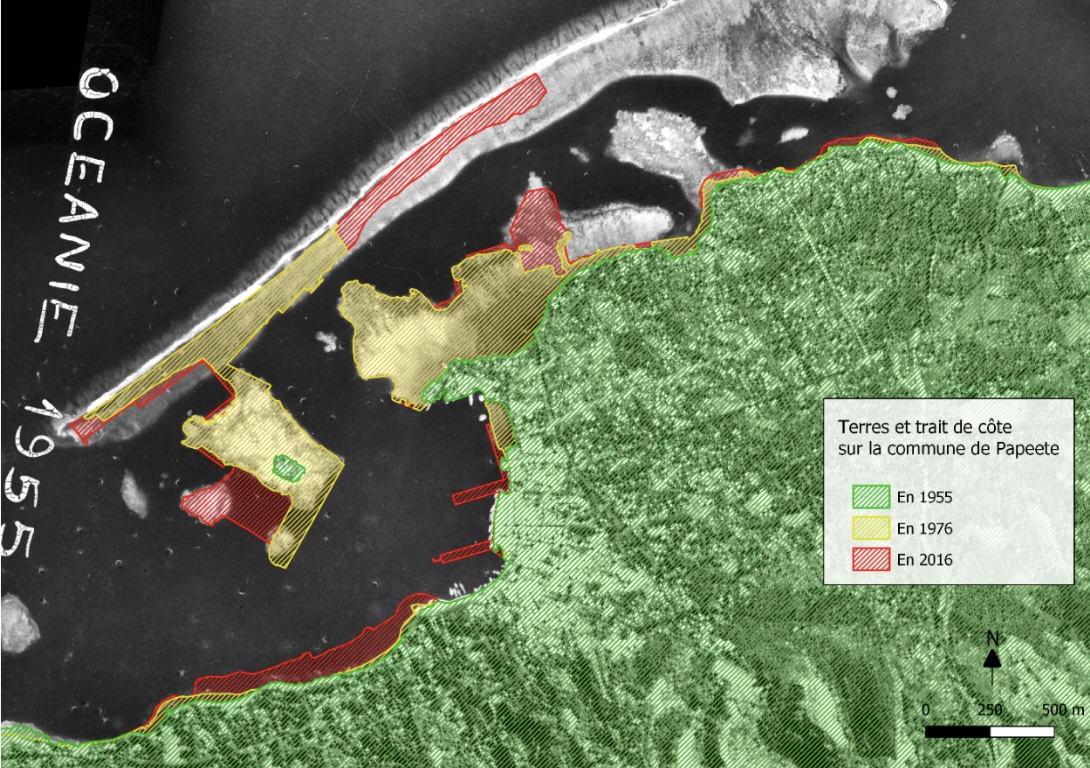

Au cœur du projet : l’artificialisation complète du Motu Uta au milieu de la rade de Papeete, qui avait été successivement lieu de villégiature de Pomare IV, fort ou lazaret, ainsi que le remblai de la pointe de Fare Ute. Les deux sites sont protégés de la houle par une digue de 800 mètres érigée sur le récif barrière, et reliés à celui-ci respectivement par un remblai émergé et un pont (préfabriqué de type Bailey, aisé à transporter et à installer) remplacé en 1966 par un pont fixe. Les 52 millions de francs nécessaires sont apportés par le Ministère d’État chargé des Départements et Territoires d’Outre-Mer (30 millions), le Ministère des Armées (16 millions), le Port autonome (4 millions) et le Territoire (2 millions). Les travaux, entamés dès fin 1963, sont achevés à la fin de l’année 1966 même si l’inauguration du port a lieu dès la fin juin[4].

Cette première phase d’aménagement de Fare Ute, de loin la plus massive, transforme radicalement le trait de côte de Papeete. Neuf nouveaux quais, sept nouveaux hangars, des ateliers et bâtiments industriels ainsi qu’un système de voirie les desservant sont installés sur le motu, la pointe de Fare Ute et le récif, dont la superficie augmente au total de près de 60 ha, incluant les remblais commencés avant 1962. L’espace est voué à « être utilisé de façon harmonieuse pour le bien des ‘’civils ‘’ et des ‘’militaires’’[5] »

Figure 2

Le port de Papeete en construction (1965), avec les remblais du récif barrière et du Motu Uta désormais complètement artificialisé, mais dont on distingue encore les contours naturels et la végétation au milieu des aménagements. Photo : A. Sylvain (Banque de l’Indochine, Archives historiques de Crédit Agricole sa).

Page 3

« La protection du plan d’eau sera assurée par tous les temps grâce à la digue construite sur le récif-barrière[6] » : l’altération des dynamiques lagonaires

L’impact environnemental de ces transformations demeure mal connu, mais certains chiffres et les connaissances actuelles sur les conséquences de l’artificialisation des côtes et du dragage des fonds marins donnent une idée du bouleversement de l’écosystème lagonaire. De fait, les terre-pleins gagnés sur le Motu Uta, le récif barrière et la pointe de Fare Ute ont nécessité l’extraction de 1,77 millions de mètres cube de « soupe de corail », ce mélange de sable coralien et d’eau de mer que les ingénieurs des Ponts et Chaussées ont déclaré adapté à la confection de béton hydraulique en 1962. Entre 1963 et 1965, une drague américaine, la New Jersey, creuse directement dans le platier, parfois jusqu’à 18 mètres de profondeur, d’en aspirer le granulat pour le broyer et le rejeter dans la zone à remblayer. Les prélèvements concernent tant le socle du récif barrière constitué de coraux morts que les « champignons coralliens vivants [qui] se sont développés sur le sable » et qui sont voués à être « facilement désagrégés par les moyens classiques (pétardage ou pilonnage)[7] ». La destruction des coraux vivants et le raclement du socle récifal ont des conséquences dramatiques pour la biodiversité : irréversibles, elles créent des zones vaseuses dont le moindre dérangement génère de la turbidité. Ainsi, aux destructions initiales de la biodiversité se conjugue l’impossibilité de son renouvellement, en l’absence de régénération des nurseries que permettaient les coraux et faute du phytoplancton, premier maillon de la chaîne alimentaire de la faune lagonaire et dont le développement est limité en eaux troubles.

Par ailleurs, la présence d’une digue de 5 mètres de haut sur le récif barrière transforme l’hydrodynamisme de la rade en supprimant les effets de la houle. Voulu par les aménageurs pour protéger les infrastructures et les navires, cet ouvrage limite cependant les échanges entre le lagon et l’océan, aggravant encore la turbidité de l’eau et favorise la concentration des pollutions générées dans le port et ailleurs à Papeete.

« Il est intéressant d’établir un rapprochement entre le nombre de permis de construire et la prospérité apportée par le CEP[8] » : les conséquences de la croissance industrielle et urbaine

Après la première phase de travaux massifs, l’environnement lagonaire évolue au rythme de l’industrialisation de Fare Ute. Il subit surtout la croissance accélérée de l’agglomération de Papeete,

Page 4

notamment grâce aux emplois générés par le CEP et aux salaires élevés de ses personnels. Le nombre d’habitants de l’agglomération passe ainsi de 35 514 en 1962 à 93 294 en 1983 et 137 030 en 2022[9].

Les nombreuses études réalisées dans les années 1980 et 1990 montrent qu’à partir du milieu des années 1960, diverses formes de pollution altèrent durablement la rade et son écosystème. D’une part, des contaminations directes, en particulier de métaux lourds et hydrocarbures, proviennent des environs immédiats, notamment le canal de drainage de la piste de Faa’a et la zone industrialo-portuaire elle-même, toujours plus développée. Les rejets de la centrale thermique ont contribué à un réchauffement des eaux de la zone d’environ 1,7°C par rapport à la moyenne des mesures de la rade[10]. D’autre part, l’urbanisation galopante conjuguée à l’absence relative de traitement des eaux et d’aménagement des exutoires naturels conduit au rejet dans le lagon de matières organique et terrigènes issues de l’érosion des sols. Ces phénomènes, cumulés aux effets directs de l’extraction de soupe de corail et de remblais du récif, accentuent la sédimentation et la turbidité de l’eau. Les événements climatiques et de nouveaux travaux contribuent aussi à la remise en suspension des matériaux.

Ces derniers ne s’arrêtent en effet pas en 1966. La digue, prolongée à plusieurs reprises, fait désormais 2,3 kilomètres. Si le projet d’artificialisation complète du récif barrière vers la passe de Taunoa en 1980 a été abandonné,les remblais de la pointe de Fare Ute et du Motu Uta se sont poursuivis. Entre 1976 et 2023, 35 ha supplémentaires sont ainsi créés, portant à 95 ha la surface totale gagnée sur le lagon depuis 1964. Aujourd’hui, l’aménagement du port ne dépend plus du CEP mais il se poursuit, non sans conséquences sur l’environnement. En dépit d’une station d’épuration ouverte à Fare Ute en 2016, le lagon n’est pas à l’abri des pollutions émanant des rivières ou de la zone industrielle (en témoignent des fuites dans les vieilles cuves d’hydrocarbure du quai des pétroliers[11]). Les nouvelles normes du trafic maritime international obligeront à un approfondissement, voire un élargissement de la passe pour que les plus grands porte-containers puissent mouiller en Polynésie française De nouveaux projets de modernisation sont prévus, au prix de nouveaux remblais. Le long de la digue, une promenade vient d’être aménagée, conjuguant désormais zone de loisir et activités industrialo-portuaires sur ce même espace artificiel.