Page 1

De la 2e guerre mondiale, pendant laquelle le chef de la France libre suit les progrès de l’arme atomique, jusqu’à la naissance de la Ve République, qui voit son premier président décider de doter la France d’une force de frappe qui sera le signe de son redressement et le moyen de son indépendance, de Gaulle joue un rôle central dans les débuts de la dissuasion française. Pourtant, cette histoire est moins linéaire qu’il y paraît.

De Gaulle et le nucléaire avant la Ve République

Lorsque Little Boy tombe sur Hiroshima le 6 août 1945, de Gaulle partage l’effroi général. Président du Gouvernement provisoire de la République française, il confie à son futur gendre, le commandant de Boissieu : « C’est effrayant cette arme atomique dont Goldshmidt m’avait laissé entrevoir la venue ; pendant toute la guerre j’ai craint que les Allemands ne la découvrent avant les Américains, et que l’Angleterre se trouve ainsi en grand péril ». Le chimiste Bertrand Goldshmidt, élève de Marie Curie, a été associé au projet Manhattan. Il a profité d’un passage du général à Ottawa, le 11 juillet 1944, pour l’informer des avancées alliées. De Gaulle a pris la mesure des applications militaires de la réaction en chaîne : « Je vous remercie, j’ai très bien compris ».

En août 1945, de Gaulle presse Boissieu, qui monte à cheval avec l’ambassadeur américain « de lui tirer les vers du nez pour savoir un peu quels ont été ses effets. Parce que bien sûr c’est une arme horrible, mais peut-être peut-on la domestiquer, et au cas où on arriverait à utiliser cette puissance pour la guerre, alors l’artillerie aurait vécue ». L’Américain ménage une ouverture qui inaugure les relations ambiguës entre les deux pays en matière de coopération atomique, entre déni officiel et échanges officieux : « Si cela intéresse un officier de l’entourage du général de Gaulle, je suis prêt à le mettre en contact avec l’attaché militaire ». C’est ainsi que les Français reçoivent « les premières informations » sur les effets des armes nucléaires.

La création du Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) par de Gaulle, procède de ces préoccupations militaires, mais il est à peine créé que le général en perd l’usage, avec le pouvoir. Guillaumat, qui succède à Dautry, après sa mort en 1951, comme administrateur général, trouve toutefois un cadre qui permet de concevoir l’arme atomique : le CEA dépend du président du Conseil, il est doté d’une personnalité civile, a l’autonomie administrative et financière qui lui permet de se passer du visa d’un contrôleur financier pour engager ses dépenses. Surtout, les applications militaires sont permises.

Pendant sa traversée du désert, de Gaulle se renseigne par plusieurs canaux sur l’évolution de la technologie nucléaire. Il assiste dès 1946 à un exposé du colonel Ailleret, X et résistant, qui prend la tête des armes spéciales de l’Armée de terre et le reçoit régulièrement lors de ses escales parisiennes. Le général est informé par Olivier Guichard, gaulliste en poste au CEA, des hésitations des gouvernements de la IVe face à l’alternative que formule Christian Pineau, ministre des Affaires étrangères de Guy Mollet au Comité de Défense nationale du 30 avril 1957 : « 1°) ou bien nous fabriquons nous-mêmes, ces armes 2°) ou bien nous utilisons des armes qui nous seront fournies par d’autres, ce qui se heurte pour le moment à l’obstacle opposé par la législation américaine »[1]. Mais de Gaulle ne prend position publiquement qu’à deux reprises sur l’arme atomique. Le 16 mars 1950, il répond à un journaliste comme s’il était aux affaires : « Je n’ai pas de bombe atomique. Dans le monde où nous vivons, il m’arrive de le regretter ». Quatre ans plus tard, interrogé sur le projet de Communauté Européenne de Défense, il justifie son opposition au traité qui met en commun l’ensemble des armées, y compris atomiques, par l’exigence d’indépendance nucléaire. Le traité de la CED, « s’il était ratifié, arracherait à la France pour cinquante ans, c’est-à-dire en fait pour toujours, la disposition d’elle-même », lui interdisant « tout accès aux armements nucléaires ».

Page 2

Dans les derniers mois de la IVe République, les États-Unis proposent de stocker en France des missiles de moyenne portée (IRBM) et des armes tactiques « sous double clé », en conservant le contrôle ultime des armes, en échange d’une coopération sur la propulsion nucléaire sous-marine qui n’est pas couverte par le McMahon Act. L’offre, formulée à la Conférence de l’Otan de Paris les 16-19 décembre 1957, est favorablement reçue. En février 1958, le Secrétariat général Permanent de la Défense nationale (ministère de la Défense) se satisfait des « contreparties dans le domaine atomique » : « Les conversations menées par nos experts avec les experts atomiques américains ont donné des satisfactions appréciables à nos demandes de renseignements en matière atomique (polygone d’essai, sous-marin) »[2]. Les décideurs français restent toutefois divisés sur la perspective d’une bombe française. Au Comité de défense du 6 février 1958, Pineau admet que la note préparatoire est « exagérément optimiste en considérant comme satisfaisantes les perspectives de renseignement qui nous sont actuellement ouvertes. Il ne s’agit que de promesses encore assez limitées ». Si Pfimlin (Économie et Finances) veut donner la priorité à la guerre d’Algérie plutôt qu’à « la guerre presse-bouton », Chaban considère que « ce serait une option désastreuse, que de se lier complètement à cette mission [algérienne], et de laisser à nos Alliés les autre tâches ». Il souhaite une lettre conditionnant le stockage aux renseignements fournis, indépendamment de la révision du McMahon Act.

Juste avant la chute du régime, Félix Gaillard autorise le stockage d’armes américaines dans la perspective d’une libéralisation des échanges de renseignements atomiques en espérant la révision du McMahon Act, sans suspendre les recherches françaises sur l’arme atomique, au contraire, puisqu’il signe la décision du 22 avril 1958 fixant comme objectif une première explosion en 1960.

La rupture de 1958 : « Nous ne devons pas poursuivre la collaboration dans le domaine atomique »

En arrivant aux affaires, de Gaulle prend connaissance du projet de bombe française et de sa dimension européenne[3]. Le protocole franco-allemand signé le 17 janvier 1957 organise une « étroite coopération dans le domaine des conceptions militaires et des armements »[4]. Il est prolongé par un accord secret, le 8 avril 1958 qui prévoit de financer l’usine de séparation isotopique de Pierrelatte à trois : France et Allemagne pour 45%, Italie pour 10%, avec partage à proportion de l’uranium enrichi permettant la mise au point d’une bombe H. L’option européenne, alternative à l’aide américaine, est aussi un moyen de faire pression sur Washington pour réviser le McMahon Act. De fait au début de l’année 1958, plusieurs missions françaises sont accueillies sur les polygones de tir du Nevada.

De Gaulle prend ses distances avec cette option européenne. Dès la réunion de Défense Nationale du 17 juin 1958[5], il martèle : « Nous ne devons pas poursuivre la collaboration dans le domaine atomique, domaine dans lequel nous nous réservons tout à fait ».

Page 3

Il rompt la coopération nucléaire avec Londres et laisse Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères, écarter tout projet continental, une bombe européenne étant présentée comme trois fois périlleuse : elle compliquerait le problème de la réunification de l’Allemagne ; susciterait l’hostilité de l’URSS ; rendrait plus difficile une « collaboration éventuelle sur ce sujet avec les USA »[6]. Enfin, Guillaumat déchire l’héritage de Chaban en matière de coopération franco-allemande : le CEA « ne reconnaît pas la validité de l’accord Strauss – Chaban-Delmas pour tout ce qui concerne la collaboration dans le domaine nucléaire ».

Côté américain, au cours de la même réunion, de Gaulle exige « que ces armes soient obligatoirement sous contrôle français » et que Paris soit « théoriquement et pratiquement » associée au « déclenchement de la guerre atomique ». Il refuse que l’asymétrie technologique ait des conséquences politiques, comme sous la IVe République : « Il ne faut pas partir de ce qui est acquis, mais au besoin reprendre les problèmes par leur début ». Le relevé de décision conclut à une collaboration conçue comme une mutualisation comme si Washington et Paris se situaient au même niveau scientifique et politique et que l’Otan pouvait devenir une chose franco-américaine :

- Nous devons prendre part à l’élaboration de la conception de la guerre atomique,

- La France doit être associée à la recherche atomique américaine dans le domaine militaire,

- Nous devons participer directement et sans restrictions à l’élaboration du plan d’opération de SACEUR[7].

De Gaulle suit l’évolution des discussions au Joint Committee on Atomic Energy grâce à l’ambassadeur Jacques Martin, qui négocie depuis des mois avec les Etats-Unis. Mais le 2 juillet 1958, la révision du McMahon Act au bénéfice des Puissances ayant réalisé des « progrès substantiels » en matière atomique ne profite qu’à Londres. Pourtant, Martin ne reçoit pas instruction de rompre[8]. De Gaulle tente une amorce le 5 juillet 1958, avec le secrétaire d’État américain John Foster Dulles, de passage à Paris. Couve se souvient du ton « le plus cordial », tout en notant la rupture entre deux visions : pour Dulles l’hégémonie américaine doit faire triompher le bien, ce qui ne laisse pas de place à la volonté du général de Gaulle d’arracher la France à « son renoncement »[9]. Dulles propose la double-clef et une aide « dans l’installation de moteurs atomiques de sous-marins » De Gaulle marque la centralité de l’atome militaire dans son programme de relèvement national : « Nous sommes sur la voie de nous faire une puissance atomique qui, bien évidemment, sera sans rapport avec la vôtre ou avec celle de l’URSS. C’est maintenant une affaire de mois. Une chose est certaine : nous aurons l’arme atomique »[10].

Page 4

Radicalité et contingences de la rupture : une bombe européenne pour mieux intéresser Washington ?

De Gaulle n’a pas fait son deuil de transferts scientifiques et technologiques entre Washington et Paris, mais il y veut des formes politiques : que la France ait voix au chapitre de l’emploi des forces nucléaires en Europe. Il envisage une espèce de directoire nucléaire de l’OTAN entre Puissances dotées de la bombe qui distinguerait la France du reste de l’Europe[11]. Cette notion est formalisée dans un mémorandum le 17 septembre 1958. Mais ni Londres ni Washington n’entendent ouvrir leur Special Relationship à un troisième partenaire. Plus tard, en 1960, Adenauer réclamera « la création d’un directoire de 5 nations responsables de la décision d’emploi de l’arme atomique », au sein de l’OTAN ; de Gaulle laisse faire, persuadé que la RFA n’arrivera pas mieux que la France à arracher les anglo-saxons à leur duopole[12].

Le rejet de la proposition conduit de Gaulle à faire de nécessité vertu. Au conseil de défense du 31 janvier 1959 il déplore l’absence d’un « concert des nations libres », exposant la France au risque d’une guerre nucléaire qu’elle n’aurait pas décidée. « Or un grand pays ne peut admettre que son destin soit à la disposition d’un autre pays, aussi intime que soit leur alliance »[13] . C’est après l’échec de cette négociation que le général Gallois, penseur de la dissuasion française, peut présenter le renversement comme un choix : « Sous la IVe République, l’atome était une contribution à l’effort de l’Alliance. Pour le général de Gaulle ça a été l’inverse : l’atome était un des moyens de se passer de l’alliance ».

Au comité de défense du 12 novembre 1958, cinq mois après avoir enterré la perspective d’une bombe européenne, de Gaulle se souvient de cette possibilité alors que l’aide américaine se dérobe. Guillaumat est sommé d’exposer « les avantages et inconvénients de reprendre cette question avec les Allemands ». Le ministre des Armées écarte toute mutualisation concernant la bombe, proche d’aboutir, même « sous réserve d’un dédommagement permettant de couvrir les frais d’étude et de réalisation ». Mais, inquiet du coût de la bombe H, le nouveau ministre des Armées n’écarte pas la possibilité de mutualiser les investissements pour l’arme conçue avec l’uranium enrichi à Pierrelatte : « Si l’usine projetée comportait une forte participation italienne et allemande elle fabriquerait des armes européennes »[14]. Guillaumat « ne voit pas d’inconvénient du point de vue strictement militaire » et, du point de vue politique, demande « si nous aurons plus facilement accès à trois aux armes américaines ». Couve ne se prononce pas, de Gaulle clôt la discussion.

De Gaulle s’inquiète moins des coûts que des délais pour obtenir une force de frappe crédible. Sur ce plan, où porter l’essentiel de l’effort ? La bombe ou les vecteurs, nécessaires à la dissuasion, sachant que le Mirage IV mis en chantier par le précédent régime n’est qu’un pis-aller, plus vulnérable aux défenses adverses qu’un missile tiré d’un sous-marin ? De Gaulle entre dans les détails techniques au comité de Défense du 13 mars 1959. Francis Perrin, le Haut-Commissaire du CEA, lui explique les étapes incompressibles pour aboutir à la bombe H : il lui faut 23 à 25 kg de plutonium pour construire un engin qui en comprendra finalement 15. La pile G1 en produit 10 par an, G2, qui a divergé en juillet, commencera à en produire à la fin de l’année 1959. De Gaulle demande le délai entre l’obtention des 25 kg de plutonium et l’explosion. Couture, ancien directeur de Pierrelatte et successeur de Guillaumat au poste d’Administrateur général, indique qu’avec 2,5 à 3 milliards de plus pour renforcer la sécurité des opérations et tenter de récupérer des scories, ils pourraient réaliser la première explosion « trois mois après la fin de la fourniture de plutonium ». De Gaulle tranche : priorité à la bombe, quitte à désynchroniser la force de frappe. La politique avant la stratégie.

Page 5

1959 : la prise de conscience des contraintes de l’indépendance

Au début de l’année, l’optimisme prévaut encore grâce aux progrès du CEA qui permet d’honorer l’objectif d’un premier tir atomique début 1960. Cette perspective laisse espérer que la France jouira de la révision du McMahon Act, sur le modèle des concessions faites aux britanniques, pour la suite de son programme, bombe H et vecteurs balistiques. En janvier 1959, cette illusion conduit Guillaumat à s’abuser de 6 ans sur l’agenda de la bombe H (1962) : « Les prévisions apparaîtront plus réalistes si l’on admet qu’à partir du moment où, dans les faits, la France sera Puissance atomique, les États-Unis, comme ils l’ont fait pour l’Angleterre, pourront nous apporter une aide technique suffisante pour mettre au point plus rapidement, de façon moins coûteuse, la fabrication de nos armes thermonucléaires »[15].

De fait, en février et mars 1959, Washington laisse espérer des informations. Le département d’État serait moins hostile à des transferts importants. Bertrand Goldsmith effectue une mission en février pour négocier un réacteur nucléaire de sous-marin et la vente d’uranium enrichi[16]. C’est sur ces bases que le gouvernement décide de financer la construction de l’usine de séparation isotopique de Pierrelatte, en dépit de l’inflation de son coût. Les espoirs sont vite déçus : l’accord du 7 mai 1959 limite l’assistance américaine à la construction d’un moteur de sous-marin nucléaire et à la livraison du « tiers de la quantité d’uranium enrichi prévue »[17]. Il est vrai qu’entretemps le général a marqué son indépendance en annonçant en mars le retrait de la flotte française des commandants Otan en Méditerranée.

Sans tirer un trait sur l’aide américaine, de Gaulle tire les conséquences politiques de cette déception. Le 25 mai 1959, il annonce à Eisenhower qu’il refuse le principe d’armes nucléaires américaines stationnées en France sous double clef[18]. Il accepte néanmoins que les forces françaises présentes en Allemagne soient dotées d’armes tactiques américaines. Il se résout lentement à la non-assistance américaine. Recevant Eisenhower le 3 septembre 1959, à Rambouillet, il met la question au centre d’une discussion informelle, soustraite aux comptes rendus officiels. Dans une superbe prétérition, il se dit « pas demandeur », avant de prouver longuement le contraire. Il râle : « Il est ridicule que la France ait à dépenser ces sommes d’argent pour trouver des choses que ses alliés connaissaient déjà de même que ses ennemis potentiels ». Il grogne : « La loi Mac-Mahon, parlons-en ! J’ai bien changé la constitution de la France quand j’ai trouvé qu’elle n’était pas adaptée ». Il se révolte, enfin : « Vous me dites qu’il est dangereux pour moi de savoir ce qu’un millier de caporaux soviétiques sait déjà. Cela, je ne peux pas l’accepter. La France conserve le désir de la grandeur »[19]. Deux mois plus tard, le 3 novembre 1959, il déclare à l’École militaire que la France doit se doter de sa propre « force de frappe ».

L’accession de la France au club atomique avec le tir Gerboise bleu, le 13 février 1960, confirme le caractère illusoire d’une révision du McMahon Act au bénéfice de la France. Le sénateur Anderson, qui préside le Joint Committee on Atomic Energy estime aussitôt que « qu’un essai ne signifie pas nécessairement progrès substantiels »[20]. La France, théoriquement éligible à l’aide américaine, n’en recevra pas, selon le secrétaire d’État Herter, pas même sur la méthode des essais souterrains[21].

Ce coup de frein n’entame pas la résolution du général de Gaulle de poursuivre le programme atomique et de créer les polygones de tirs qu’il exige. Un site souterrain, pour la bombe A, sans tarder ; un site aussi isolé que possible pour la bombe H, malgré le retard des atomistes français en la matière (de Gaulle et le choix de la Polynésie).

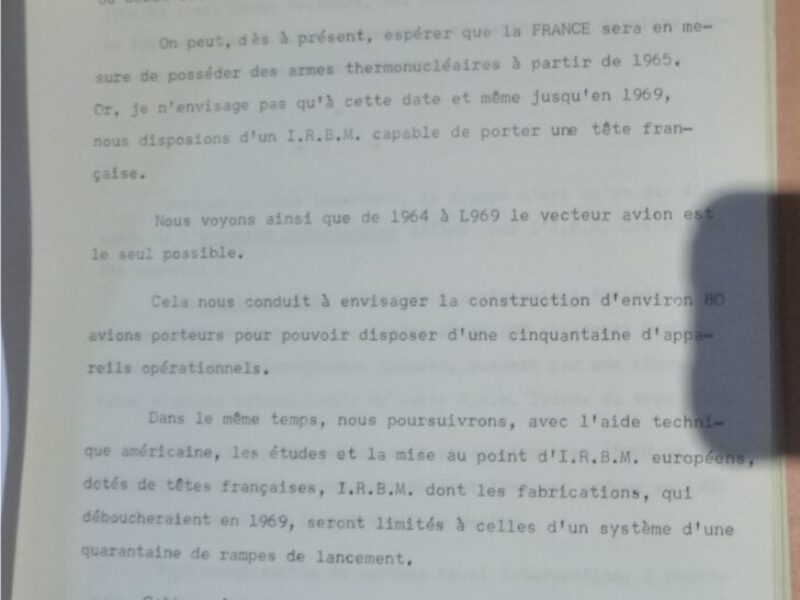

Figure 1

CR du Comité de défense du 13 mars 1959 « Politique militaire à long terme : plans d’organisation et d’armement », p. 5. Guillaumat s’illusionne sur l’avancement de la recherche sur la bombe H en escomptant la révision du McMahon Act dès que la France aura tiré une bombe A, en 1960.