Page 1

De base militaire à nostalgie nucléaire : L’héritage complexe de l’atoll de Hao [1]

Hao, base avancée du CEP…

Au début des années 1960, la population totale de l’atoll de Hao était de 194 habitants (Morschel 2013 : 64). La pêche lagunaire et pélagique, la récolte du coprah et la perliculture étaient les principales sources de revenus des familles vivant sur cet atoll situé au centre-est de l’archipel des Tuamotu en Polynésie française (Tahiti Heritage 2021).

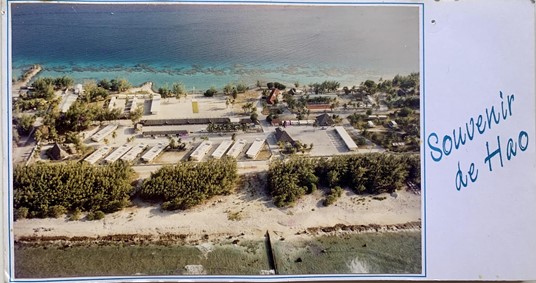

Cependant, la mise en œuvre du programme français des essais nucléaires en Polynésie française a marqué un tournant dans l’histoire de l’atoll de Hao qui se situe à 920 kilomètres à l’est de Tahiti et à environ 500 kilomètres au nord des sites d’essais nucléaires de Moruroa et Fangataufa. En moins de trois ans, entre 1963 et 1966, des centaines de militaires et de techniciens métropolitains se sont installés sur Hao et ont transformé une zone de 35 kilomètres carrés autour du village principal Otepa en centre militaire pour les essais d’armes nucléaires sur les atolls de Moruroa et Fangataufa. Des militaires et techniciens métropolitains ont construit des installations de soutien militaro-civiles, notamment un hôpital militaire, un système d’égouts, un port de fret et la plus grande piste d’atterrissage de la Polynésie française, sur des terres indigènes dans quatre zones différentes de la partie nord de l’atoll : la base aéronavale à la piste d’atterrissage au nord, une base vie entre la piste d’atterrissage et le village Otepa (avec des casernes pour plus de 1 200 soldats de différentes branches et de divers grades), ainsi que le centre technique du Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) et un dépotoir au sud d’Otepa (Meyer & Meltz 2020).

Pendant les essais nucléaires atmosphériques, la base militaire de Hao avait trois fonctions principales : stocker et assembler les engins nucléaires, décontaminer le personnel militaire et les avions Vautour volant dans les champignons radioactifs pour récupérer des échantillons de gaz, et examiner ces échantillons de gaz dans les laboratoires locaux du CEA jusqu’à ce que les essais nucléaires soient transférés sous terre en 1974.

Page 2

… et son « Club Med »

Outre son rôle dans les essais nucléaires, la base militaire de Hao a également été un centre économique majeur dans l’archipel des Tuamotu. Le CEP a transformé Hao en centre métropolitain, presque urbain : il était semblable à Papeete sur Tahiti, mais situé dans l’archipel des Tuamotu. Avec l’expansion de ses infrastructures, la construction et l’administration de sa base militaire à Hao, le CEP a renforcé l’économie de marché capitaliste de Hao et créé des emplois salariés pour l’ensemble de la région archipélagique. Le programme CEP a été le plus gros employeur de la Polynésie française pendant 30 ans et Hao a bénéficié du quasi-plein emploi pendant cette période [2]. Des centaines de Polynésiens des cinq archipels se sont installés à Hao pour travailler soit directement pour le CEP, soit pour l’une de ses sociétés sous-traitantes. La population de Hao est passée de 194 habitants en 1962 à 1412 en 1996 (Morschel 2013 : 64 ; Flags of the World 2016).

Entre les installations militaro-industrielles, le CEP a installé de nombreuses installations de loisirs, dont des bars, des courts de tennis, un centre de bowling, un club de sports nautiques et le premier cinéma en plein air de la Polynésie française. Ces installations étaient utilisées à la fois par les militaires français et par les ouvriers polynésiens du CEP. Le CEP a utilisé Hao comme ‘atoll de retraite et de loisirs’ pour les militaires et civils français travaillant sur les deux sites d’essais nucléaires. Pendant leurs jours de congé, ils se déplaçaient en avion de Moruroa et Fangataufa à Hao et profitaient des sports nautiques, des bars et des restaurants.

Pendant les premiers jours de mon travail de terrain sur Hao en 2019, j’ai rencontré Claude [3], un vétéran français ayant fait son service militaire à Moruroa et qui s’est installé à Hao avec sa femme, originaire de Hao, depuis la fin de son service militaire au début des années 1990. Claude a comparé l’atmosphère conviviale autour du village Otepa pendant le programme CEP avec l’atmosphère de Moruroa : « Hao, comme Moruroa, était comme un Club-Med, avec du champagne après chaque tir, des tournois de football sur la plage et de la planche à voile dans le lagon »[4]. Cependant, Claude affirme que Hao se transformait en « zone de vie » accessible aux militaires français ainsi qu’aux travailleurs polynésiens du CEP et leurs familles, alors que le CEP transformait Moruroa en « zone militaire fermée » au public. Selon Claude, il y avait moins de frontières sociales entre les militaires français et les Polynésiens à Hao que sur le site d’essais de Moruroa.

Page 3

Les années de démantèlement: « On était dans le noir ! »

À la fin du programme des essais nucléaires français en 1996, la base militaire de Hao a perdu sa raison d’être. Il n’était pas nécessaire que l’armée française maintienne sa présence militaire intacte, elle a donc choisi de fermer la base. Lors du démantèlement de celle-ci à la fin des années 1990, l’armée a déversé 532 tonnes de déchets militaires dans le lagon de Hao et enfoui des débris militaires plus petits dans le sol, notamment de la ferraille, des câbles et des batteries de voiture (ANDRA 2017). En 2009, la Direction d’Infrastructure de la Défense (DID) des Forces armées françaises a lancé un programme de réhabilitation sur Hao pour démolir les infrastructures militaires restantes et nettoyer les zones restées contaminées par des polluants de déchets militaires enfouis, notamment des hydrocarbures, du bisphényle polychloré (PCB) et des métaux lourds [5]. De plus, une quantité inconnue de plutonium radioactif est toujours stockée sous une dalle de béton sur l’ancien site de décontamination à côté de la piste d’atterrissage militaire[6]. Au cours du programme d’essais nucléaires, l’armée française a placé une dalle de béton sur le sol contaminé pour essayer de contenir la pollution.

Page 4

La fermeture de la base militaire a conduit à la fin brutale de la période du boom économique capitaliste et démographique de Hao et au début d’un cycle de crise : l’économie locale s’est effondrée, les emplois salariés sont devenus rares et les investisseurs se sont tenus à l’écart.

Pour une vingtaine d’habitants âgés de plus de 35 ans qui m’ont parlé et qui ont vécu le départ du CEP, ce départ était totalement inattendu. Jacques, qui travaillait comme électricien pour le CEP, a utilisé à plusieurs reprises la métaphore de l’obscurité pour décrire la façon dont les habitants ont vécu ce moment décisif du départ militaire en 2000. Il se souvient du jour où le CEP est parti comme quelqu’un ayant éteint les lumières sur Hao :

« Quand le CEP est parti, on était dans le noir, mais vraiment ! Le militaire a coupé l’électricité juste avant de quitter l’île. J’avais tellement peur en rentrant du travail à vélo et tout d’un coup, je ne pouvais plus voir la route. Il y a eu un vrai black-out. Et nous avons continué à rester dans le noir le lendemain et le surlendemain et ainsi de suite, parce que nous [les habitants de Hao] ne savions pas quoi faire sans le CEP. »

Le départ du CEP et l’effondrement économique associé ont provoqué un exode de population, non seulement des militaires et des techniciens français, mais aussi des Polynésiens qui ne s’étaient installés à Hao que pour travailler pour le CEP. En 1996, 1 412 personnes résidaient à Hao, plus environ 3 000 militaires et techniciens hébergés sur la base militaire. Près d’un tiers de la population était parti en 2012. Depuis lors, la population s’est stabilisée à environ un millier de personnes (Morschel 2013 : 64). Des magasins, restaurants et bars ont dû fermer car il n’y avait plus assez de clients. La zone autour d’Otepa s’est lentement transformée en une ville fantôme. Bien que 28 familles se soient installées dans des maisons militaires abandonnées, certaines installations du CEP sont restées vides. Les parcelles de terrain que le CEP louait pendant le programme d’essais nucléaires n’ont pas encore été divisées entre les ayants droit.

À la fin des essais nucléaires français, Hao a perdu à la fois sa centralité militaire nucléaire pour le programme CEP et sa centralité socio-économique au niveau national. De plus, la fin de l’époque CEP a précipité une remise en question de l’identité commune des habitants de Hao, alors qu’elle était associée aux essais nucléaires et aux 30 ans de présence militaire. La fin du programme d’essais nucléaires a changé la relation de Hao avec le CEP et avec le reste de l’archipel. Hao a continué d’être une terre d’accueil dans les Tuamotu : le collège et la maison familiale rurale (MFR) contracté par le ministère de l’Agriculture accueillaient toujours des centaines d’adolescents de dizaines d’atolls des Tuamotu. De plus, l’aéroport de Hao, qui relie les insulaires des Tuamotu à la région polynésienne au sens large, y compris l’île principale de Tahiti, est toujours en usage. Aujourd’hui, la centralité de Hao est notamment possible grâce aux vestiges infrastructurels du CEP. Alors que cette infrastructure est restée, les emplois salariés, l’ambiance « Club Med », les sources privilégiées de divertissement (bars, cinéma en plein air, bowling, planche à voile, etc.) ont disparu.

Page 5

La nostalgie nucléaire [7]

Depuis l’installation du CEP sur Hao jusqu’à aujourd’hui, l’exploitation et l’exposition aux radiations des habitants et de leurs terres par le programme d’essais nucléaires français ont fait l’objet de critiques régionales. La société polynésienne condamne presque unanimement les 30 années d’essais nucléaires français (Saura 2015).

Pourtant, j’ai parlé à plus de 90 habitants de Hao qui expriment une certaine nostalgie envers le passé militaire nucléaire de Hao. Bien que la majorité des habitants à qui j’ai parlé soient désormais conscients des effets négatifs des essais nucléaires sur la santé humaine et l’environnement, la nostalgie nucléaire, c’est-à-dire la nostalgie de l’âge des essais nucléaires français dans le Pacifique, est le prisme le plus important par lequel la plupart de mes informateurs évaluent non seulement le passé, mais aussi le présent et l’avenir. Dans toutes les classes sociales et toutes les générations, y compris celles qui sont nées après le départ du CEP en 2000, l’ère des essais nucléaires est toujours considérée comme « l’âge d’or » de Hao. Le CEP représente un agent de changement positif pour mes interlocuteurs : il a transformé Hao en un centre socio-économique dans l’archipel des Tuamotu en introduisant des opportunités d’emploi lucratives, des progrès économiques, le développement des infrastructures et une vie insulaire plus dynamique.

Mamie Blue, une polynésienne originaire d’un autre atoll des Tuamotu qui possédait le célèbre Bar Mamie Blue International sur Hao pendant l’époque CEP, a décrit avec enthousiasme les jours de gloire et de joyeuse convivialité :

« Ah, c’était l’âge d’or ! Avant, c’était magnifique ! On faisait la bringue tous les jours. […] Les militaires faisaient la bringue avec nous. Ils allaient au Magasin Amélie pour nous chercher des cuisses de poulet, la bière. Des barbec’ ! C’était l’âge d’or ! Ah, que du bonheur ! […] Aujourd’hui, les gens sont malheureux. C’est chacun pour soi. […] Mais l’âge d’or, je te dis… ah la la ! Je suis nostalgique ! »

Poko, un résidant de Hao fin trentaine qui habite dans l’ancienne zone militaire se souvient des dernières années du CEP : « La vie sur Hao était magnifique. Nous avons eu beaucoup de petites étoiles dans nos yeux – tout était si brillant et beau, et tout était gratuit ! » Selon Poko et sa femme Herenui, le Papa Noël n’arrivait pas en traîneau traditionnel tiré par des rennes. « Ici, Papa Noël arrivait en hélicoptère. Mais un vrai hélicoptère [militaire] CEP ! » Sur Moruroa et Fangataufa, le CEP lançait des bombes nucléaires. Sur Hao, Poko, Herenui, et beaucoup d’autres habitants se souviennent du CEP comme d’un employeur généreux qui larguait Papa Noël et des cadeaux depuis un hélicoptère.

La nostalgie nucléaire n’est pas ressentie avec la même intensité par tous à Hao. Sans surprise, ceux qui parlaient le plus favorablement du CEP ont bénéficié le plus du programme d’essais nucléaires, par exemple, par le biais d’un emploi et/ou d’une compensation foncière, d’un logement, d’un statut social. Les personnes disposant d’un revenu stable ou les personnes non polynésiennes qui ont déménagé à Hao après le départ du CEP en 2000, n’ont pas exprimé de sentiments purement nostalgiques pour l’ère du CEP lors de nos conversations.

Page 7

Ceux qui ont des droits d’utilisation des terres (qui vivent désormais dans d’anciens bâtiments du CEP) et ceux qui ont bénéficié d’un emploi salarié au CEP sont plus nostalgiques que, par exemple, ceux qui ont continué à dépendre de la pêche et de la récolte du coprah pendant la présence du CEP.

Pourtant, la majorité de la communauté de Hao avec laquelle j’ai parlé évalue l’époque CEP comme « meilleure qu’aujourd’hui ». C’est principalement dû au taux de chômage élevé à Hao depuis le départ du CEP. De plus, la communauté d’aujourd’hui est très mixte : la plupart des personnes sont originaires d’autres îles polynésiennes ou de France métropolitaine et se sont installées à Hao à cause du programme CEP. Deux tiers des habitants à qui j’ai parlé viennent de l’extérieur mais se sentent comme des locaux. Cette communauté où des étrangers se sentent comme des locaux, est un effet du CEP.

Le sentiment de nostalgie nucléaire, un désir d’identité communautaire liée au nucléaire et de prospérité économique, est exprimé de différentes manières par différents groupes de personnes, en raison de leurs positions différentes dans la société de Hao et de l’histoire nucléaire. La nostalgie nucléaire se révèle à travers la valorisation et la diffusion de souvenirs positifs, l’occupation des anciens bâtiments militaires, et la collecte, la préservation et l’exposition d’objets de l’époque CEP, y compris de vieilles cartes postales de CEP-Hao, des uniformes militaires et des meubles récupérés dans des bâtiments militaires abandonnés.

Il faut noter que la nostalgie concerne à la fois le souvenir et l’oubli du passé. Elle concerne également le positionnement stratégique d’une communauté dans le présent. La nostalgie nucléaire à Hao ne doit pas être classée comme une adhésion naïve à la position française très contestée selon laquelle les essais nucléaires étaient « propres » et les retombées radioactives n’ont jamais atteint Hao. Je suggère qu’elle a également été cultivée par les résidents locaux eux-mêmes qui ont développé leur propre contre-récit local stimulant au récit dominant polynésien sur Hao en tant qu’atoll « oublié », « pollué » ou même « radioactif » [8]. « Oublié » ou « radioactif » n’est pas la façon dont les habitants veulent que Hao soit perçu aujourd’hui, ni comment ils veulent que son « âge d’or » soit rappelé par la société polynésienne. Ces récits externes sur le passé et le présent de Hao poussent les habitants à revendiquer leur agence en demandant à l’État français de finaliser le programme de réhabilitation, coresponsable pour l’image négative d’atoll « pollué », et en créant un contre-récit, à savoir leur propre récit sur leur atoll ; un récit qui est nourri de leur nostalgie nucléaire.

Quand on examine alors comment les perspectives locales ont été influencées par les récits nucléaires d’acteurs extérieurs, la nostalgie nucléaire sur Hao devient plus nuancée et compréhensible et moins une image déformée et unidimensionnelle d’un chapitre colonial de l’histoire de la Polynésie française.

Page 8

Le retour du militaire sur Hao

La nostalgie envers l’époque CEP n’informe pas seulement le présent, mais aussi les espoirs et les craintes des habitants de Hao pour les futurs projets de développement de l’île, y compris à la fois un projet de ferme aquacole chinoise de 300 millions de dollars et le retour du Régiment des Services Militaires Adaptés français (RSMA) à Hao. En juillet 2021, le président Emmanuel Macron a annoncé publiquement lors de sa visite officielle à Tahiti que le RSMA reviendrait sur Hao l’année suivante. Cette branche militaire était déjà présente sur Hao de 1993 à 2010 [9]. Le RSMA reviendra à Hao pour donner un coup de pouce économique à la population locale, l’aider à finaliser le programme de réhabilitation, et assurer la formation professionnelle des jeunes Polynésiens de Hao et d’autres îles Tuamotu. Emmanuel Macron a également abordé des projets internationaux – je cite Emmanuel Macron – « aventureux », comme le projet aquacole chinois, et a incité les investisseurs étrangers à rester en dehors de la Polynésie française, car : « Ici, c’est la France ! Ici, c’est la Polynésie française ! » (Macron 2021).

Sur Hao, le discours d’Emmanuel Macron a alimenté le ressentiment des voix déjà critiques qui s’élèvent contre le projet aquacole. De plus, la plupart des 30 à 40 gens à qui j’ai parlé en 2021 qui étaient favorables au projet aquacole chinois pendant mon premier séjour sur Hao en 2019 ont maintenant déclaré qu’ils préféreraient aller avec le projet RSMA en raison de son impact moins important sur le milieu marin et surtout parce que le RSMA, contrairement au projet aquacole, est un projet français.

Environ 26 ans après la fin des essais nucléaires français dans le Pacifique Sud, Hao se trouve à la périphérie de la Polynésie française, tout en restant enlisé dans des relations impériales avec la France et la Chine. Néanmoins, la communauté locale veut changer sa marginalité (post-)nucléaire en se réappropriant l’agence en incitant les militaires français à nettoyer leurs terres contaminées par les métaux lourds et en insistant sur le fait que le futur projet chinois ne peut être établi qu’en leur lagon s’il ne cause pas de dommages écologiques graves au milieu marin.