Page 1

De Gaulle, la bombe H et la Polynésie

Privé de l’aide américaine pour créer une force de frappe, le général Gaulle présente l’obtention de la bombe atomique comme le signe et le moyen de l’indépendance nationale (de Gaulle et la bombe française). Il prolonge cette logique pour la bombe H (à fusion nucléaire), ce qui le conduit à chercher un nouveau centre de tirs (choix du site) pour délivrer sa diplomatie des embarras causés par les essais en Algérie. C’est en effet dans le Sahara algérien que la France fait les premiers essais de sa bombe atomique dans les polygones de tirs de Reggane (tirs aériens depuis février 1960) et d’In-Ecker (explosions confinées depuis novembre 1961)[1]. La décision de négocier l’indépendance de l’Algérie aiguise cette quête. Les sites sahariens montrent leurs limites politiques mais aussi techniques : les explosions réalisées dans les galeries en colimaçon creusées au cœur du massif granitique du Hoggar, à In-Ecker, exposent les ingénieurs du CEA à des déconvenues (retombées de l’essai Béryl, 1er mai 1962). Le site ne permet pas d’envisager les explosions autrement puissantes de la bombe H à venir.

De Gaulle joue un rôle majeur dans la décision de se doter d’une bombe thermonucléaire, laquelle conduit à chercher un nouveau site, finalement identifié aux Tuamotu. Sa préférence stratégique de mettre au point la bombe H avant de perfectionner les vecteurs de la bombe ne s’est pas imposée ; il aboutit au choix par les militaires de sites polynésiens, choix qui lui conforte son désir d’arrimer durablement Tahiti à la France.

Faire de la France une puissance thermonucléaire indépendante : un choix discuté devant l’opinion mais difficilement imposé aux élites politico-militaires

Les ministres des Armées construisent la force de frappe au moyen de lois de programmation : le Parlement vote des crédits pour cinq ans. Pierre Messmer, gaulliste maintenu au ministère de la Défense de février 1960 jusqu’au départ du général, en 1969, entend « assumer la responsabilité » du programme atomique devant l’opinion[2]. De Gaulle en fait une donnée du problème. Il renverse la logique de ceux qui croient qu’il faut convaincre l’opinion, en partant du principe qu’elle réclame l’outil militaire garant de l’indépendance nationale : « Un grand pays ne peut pas ne pas supporter les avantages et les charges de sa défense nationale et ne conserverait pas l’esprit public »[3].

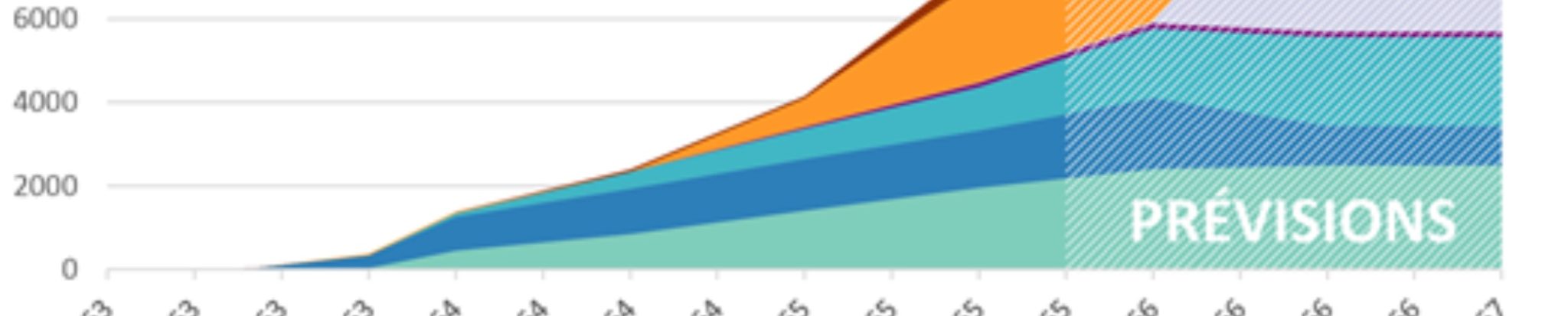

La loi de programmation de 1960, appelée à financer également la guerre d’Algérie, représente 5,44% du PIB. À titre de comparaison, le budget de l’armée représentait 1,46% du PIB en 2015 et n’a jamais dépassé 2% depuis – c’est l’objectif du budget 2024. La loi de Messmer est rejetée deux fois par le Sénat. Debré, premier ministre, use de l’article 49.3 : il engage la responsabilité de son gouvernement et affronte trois motions de censures. Il rassemble contre lui la droite atlantiste (Reynaud), le centre européiste (Lecanuet) et démocrate-chrétien favorable à une bombe européenne, mais aussi la gauche socialiste (Chandernagor parle d’un « artifice pour dévier la Constitution »). Sans oublier les « indépendants » dont Jean-Marie Le Pen, qui préfère lutter contre la « subversion » en Algérie « plutôt que de consacrer des sommes astronomiques à

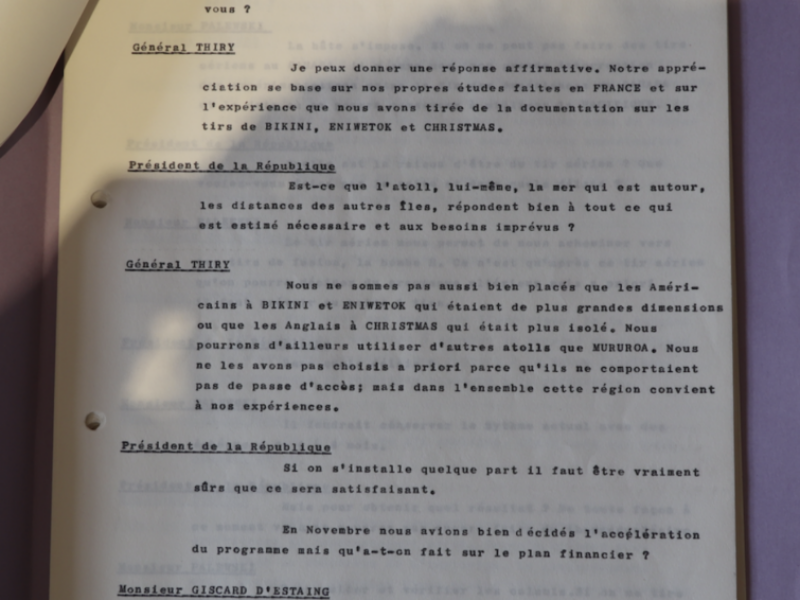

Figure 1

CR du Conseil de défense du 29 mars 1963, p. 8 : de Gaulle demande confirmation du choix de la Polynésie ; Thiry répond en invoquant le précédent étatsunien.

Page 2

une guerre nous ne nous ferons peut-être jamais », hommage (involontaire ?) à la vocation pacifiste de la dissuasion[4]. Chaque motion de censure, en octobre, novembre et décembre 1960, grignote de nouvelles voix, sans empêcher la loi-programme d’être adoptée en décembre 1960. Les 31 milliards pour 5 ans consacrent la priorité à l’armement atomique : une douzaine bombes A prévues pour 1964 et ses vecteurs : douze Mirage IV, en attendant missiles et sous-marins[5].

Le débat a sensibilité l’opinion aux enjeux de la dissuasion. Le soutien de deux tiers des Français au principe d’une force de frappe, en janvier 1946, a diminué depuis que la question a pris de l’importance dans la vie politique[6]. Les sondages que le gouvernement commande confidentiellement montrent que la part des Français qui « ne se prononcent pas » sur le sujet de la dissuasion reste à un très haut niveau jusqu’à la création du CEP : un tiers en août 1963. C’est précisément à cette date qu’est signé à Moscou le traité d’interdiction partielle des essais nucléaires qui popularise la discussion sur la légitimité de tirs atmosphériques.

Plus méconnu : ce succès difficile obtenu au Parlement succède à des luttes feutrées au sein des comités de Défense. Celui du 15 janvier 1960 consacre la rupture avec la notion d’une force de frappe française intégrée à l’effort allié. De Gaulle parle en des termes qui annoncent la sortie de 1966 : « L’Otan, ça veut dire qu’on n’a plus rien et que les autres ont tout. L’Otan c’est Norstad[7] qui règle tout avec une organisation supra nationale. C’est inadmissible, je ne l’admets pas, et d’ailleurs la France ne l’admet pas. Alors on marche sur une autre conception, la résurrection de la personnalité nationale française »[8]. Au sein du gouvernement, cette conception ne fait pas l’unanimité. En mars 1960 « certains cherchent à relancer l’idée d’une coopération atomique franco-américaine », dont Pierre Guillaumat, ou le diplomate François de Rose « qui déplore que la question ne soit pas vraiment débattue au sein du gouvernement »[9]. Si la coopération informelle n’a jamais cessé[10], la radicalité gaullienne effraie ses collaborateurs. Debré s’inquiète de l’inflation du coût de l’usine d’enrichissement de Pierrelatte et des vecteurs balistiques. Le 30 avril, il annonce à de Gaulle qu’il retarde la convocation du Comité de Défense prévu le 9 mai le temps d’explorer une alternative : « techniciens et militaires estiment qu’un programme intermédiaire entre la bombe A et la bombe H pourrait être mise en chantier ». Il s’agit de bombe A « dopées », dont la puissance dépasserait largement les bombes larguées sur le Japon, sans atteindre la mégatonne d’une arme thermonucléaire. Debré propose d’en discuter en comité de Défense fin mai. Les trois semaines de délais seraient mises à profit pour étudier un rééchelonnement du calendrier.

De Gaulle refuse. Il sait qu’une large partie de l’Armée et du Quai souhaitent la coopération franco-américaine[11]. En novembre 1958, Guillaumat indiquait « que la construction d’un IRBM français demanderait 7 à 8 ans d’étude coûtant 200 milliards ». Il en prévoyait autant pour passer à la réalisation en série. Il concluait : « Il est donc indispensable de les obtenir de nos Alliés ». De Gaulle avait répondu n’avoir « pas renoncé à les recevoir de nos Alliés mais pas dans

Page 3

n’importe quelles conditions ». Et ajouté : « Nous nous en passerions plutôt ». Inquiet pour le programme thermonucléaire, de Gaulle réagit vivement, au printemps 1960 : « Mon cher Premier Ministre, s’il existe un projet intermédiaire, je tiens à le connaître. D’autre part, je redoute que, sous prétexte de ce projet, on n’incline vers une cote faible et mal taillée qui entraînerait notre renoncement à la bombe H. C’est pour y voir clair que je crois devoir maintenir la réunion du Comité de défense » prévu le 9 mai.

« Il faut la bombe H, sinon tout notre programme ne servira à rien » : de Gaulle préfère le poids politique conféré par le thermonucléaire à une bombe A efficace à court terme

La réunion donne lieu à un affrontement rare dans cette enceinte où de Gaulle écoute… avant de décider. Il solennise sa solitude devant les chefs militaires, les ingénieurs et les ministres concernés : « Nous sommes réunis aujourd’hui pour prendre une décision, en fait pour faire un choix ». La question du thermonucléaire se pose selon des catégories qui dépassent les enjeux financiers, techniques, militaires et même l’enjeu stratégiques, fondus dans une exigence politique : « Une question domine tout : si on renonce à la bombe H, c’est sur le plan général et sur le plan relatif l’acceptation d’une situation définitive de notre capacité nationale sur le plan international. Voilà le problème »[12]. La logique du rang et de la distinction internationale animait déjà Mendès lorsqu’il balançait entre renoncement pacifiste et acquisiton distinguant la France de l’Allemagne dénucléarisée[13]. De Gaulle inscrit la France dans la course au thermonucléaire : « Pendant le temps où nous renoncerions à la bombe H, les autres galoperaient. Le Président Nehru m’a dit hier que la Chine y travaillait et commencerait bientôt des essais ». Sur le plan stratégique, la conviction que la France ne doit pas dépendre d’un tiers, fondée sur l’expérience couramment évoquée de 1940, est confortée par la nouvelle donne nucléaire qui exige de l’allié la mise en jeu de sa propre existence.

En mai 1960, de Gaulle est bien seul à vouloir acquérir solitairement une bombe H qui exige, par sa puissance, un nouveau site d’essai. Le général Ély invoque le caractère factice d’une arme H privée de vecteurs et demande « d’augmenter le programme bombe A grâce à la bombe améliorée, tout en retardant la bombe H ». Debré conteste l’optimisme du calendrier envisagé par de Gaulle par analogie avec le programme américain : « nous n’avons pas la possibilité industrielle des Etats-Unis ». Guillaumat invoque les mêmes limites : « il reste tout de même une inconnue : l’emploi du lithium pour la bombe H. Toute l’industrie française réunie a quand même les reins encore faibles pour un tel problème ». L’amiral Nomy se lamente sur la facture du sous-marin atomique qui « aboutit en fait à la suppression totale de la loi-programme de la Marine pour 5 ans ». De Gaulle s’étonne : « Je suis fixé. Il y a la possibilité d’avoir la bombe H. Pourquoi le mouvement général chez vous n’est pas de l’avoir tout de suite ? ». Le « vous » dit sa solitude, comme la réponse de Debré, qui sépare le président de ses ministres et des experts : « Ne vous

Page 4

méprenez pas sur notre idée : pas de remise en cause de la force de frappe et de la bombe H, mais dans le cadre des décisions prises et des crédits possibles »[14].De Gaulle préfère sacrifier les vecteurs (pour lesquels il admet la coopération : « On commence à travailler avec les Anglai »), et l’efficacité à court terme de la dissuasion, à l’intérêt politique d’une bombe H mise en scène par des essais. Quitte à mobiliser une sorte de pensée magique : « Je persiste à penser que si on la bombe H vite, on aura aussi le vecteur vite, c’est-à-dire en 5 ans. On pourra au besoin, l’acheter le fabriquer avec les autres ». Les échanges se terminent par une discussion financière que de Gaulle écourte : « on trouvera les crédits ». Il conclut : « il faut la bombe H, sinon tout notre programme ne sert à rien ».

Au conseil des ministres du 29 juin 1960, Messmer, le seul à n’avoir pas regimbé en comité de défense, fait valoir que les crédits mobilisés ne bouleverseront pas les équilibres budgétaires globaux. Debré s’emploie à rassurer les plus atlantistes : « Le projet ne marque aucunement un refus de collaboration avec nos Alliés, mais que celle-ci se révèle difficile »[15]. De fait, Washington renforce sa politique de non-prolifération en mettant en avant le concept d’Otan « 4e puissance atomique » afin de dissuader les alliés de se doter de leur propre force[16]. De Gaulle souligne sobrement sa victoire : « Je considère que ce projet de loi est extrêmement important »[17].

Mais les militaires rechignent durablement à cette course solitaire à la bombe H. Au Comité de Défense du 19 janvier 1962, de Gaulle se méfie du retour de l’option d’une bombe à fission exaltée de 700 kt proposée par Guillaumat comme alternative au thermonucléaire[18]. Quatre ans plus tard, en 1966 une commission chargée d’évaluer le CEP produit encore un jugement hétérodoxe à la doctrine gaullienne en préférant la mise au point d’un vecteur balistique à l’obtention de la bombe H. Après tout, avec l’arme thermonucléaire « le taux d’ennui escompté ne serait pas augmenté de façon très significative par rapport à l’arme à fission exaltée »[19] . D’où cette conclusion qui fait du CEP un Reggane déplacé au Pacifique, sans visée thermonucléaire : « Du point de vue opérationnel, il semble préférable d’améliorer la capacité de pénétration de nos systèmes d’armes qui risque d’être mise en défaut dans la prochaine décennie, que de rechercher une augmentation de leur puissance » [20]. Pourtant, le nouveau site a bien été choisi pour « permettre le tir des charges atomiques de toutes puissances », soit des bombes mégatonniques[21].

Les raisons politiques du général de Gaulle d’adhérer au choix de la Polynésie

Le général Thiry a raconté la suite, évoquant « la réunion du Conseil particulier du 21 octobre 1961 » dont on ne trouve pas le compte-rendu dans les archives[22]. « Comme toujours

Page 5

pour les grandes choses, il n’y a rien d’écrit, ce sont des choses verbales, et même ce sont des choses que les gens n’osent pas tellement affirmer, si vous voulez. Le général de Gaulle disait :– Bon alors, le Sahara ça ne vous suffit pas, pourquoi ?

– Parce qu’on ne pourra pas faire le thermonucléaire.

– Bon, alors il faut se mettre ailleurs.

Où ? Ce n’est pas à lui de le dire.

Messmer :

– Se mettre ailleurs ça va être difficile… La Mer ? On ne peut pas aller en Méditerranée, l’Atlantique, ce n’est sûrement pas possible, le Pacifique c’est drôlement loin »[23] .

Au conseil de défense de janvier 1962, une discussion de non-spécialistes s’engage où Debré relance vainement la piste souterraine. Les difficultés techniques semblent équivalents en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, ce qui renforce le facteur politique. L’absence de populations étrangères dans une zone proche joue davantage que la crainte d’exposer les populations autochtones :

– Général de Gaulle. Et les îles de l’Océan Indien, Saint Paul, Amsterdam [Terres australes françaises], Tromelin ?

– Monsieur Messmer. Les conditions météo à Saint Paul et à Amsterdam en écartent le choix. Tromelin est trop près de Madagascar.

– Premier Ministre. Les expériences souterraines sont impossibles dans ces îles.

– Monsieur Guillaumat. L’île de Christmas n’est pas plus loin de Java que Tromelin de Madagascar.

– Premier Ministre. De Tromelin le cercle de puissance touche Madagascar[24].

Thiry admet que La Réunion soit écartée pour des raisons politiques, du fait de « la proximité de l’île Maurice et de Madagascar », terres étrangères[25] . Reste le Pacifique. Depuis la fin de l’année 1961, le ministre des Outre-mer s’inquiète de la possibilité de tirer en Nouvelle-Calédonie, à la population plus européenne qu’en Polynésie et dont les intérêts sont mieux représentés à Paris. Jacquinot a vainement plaidé pour les Kerguelen ou les Crozet. Messmer en pince pour la Polynésie : il pense depuis 1961 aux Marquises, « excentrées et non loin de Christmas »[26]. Le précédent américain oriente vers la Polynésie. De Gaulle y trouve l’occasion d’y réaffirmer la présence française. Cette piste reprend des arguments formulés dès les années 1840 : promouvoir la modernisation de ces îles tout en proclamant y défendre leur identité locale contre l’influence abrasive des Anglo-saxons. De Gaulle est bon historien[27]. Lorsqu’on lui rapporte l’opposition à l’implantation du CEP, en 1964, il se souvient : « Il y a cent vingt ans que l’affaire Pritchard s’est produite, et ces querelles sont toujours aussi vives ! Le monde change à toute vitesse. Mais les luttes religieuses, les oppositions de cultures, les chocs d’ambitions nationales ont quelque chose d’éternel. Et derrière tout ça, on retrouve toujours les Anglo-Saxons »[28]. La France gaullienne reproduit le paradoxe de Guizot, introduisant de force la liberté française à Tahiti, pour préserver la Nouvelle-Cythère du puritanisme anglais : Tahiti, qui a

Page 6

épousé l’épopée de la France libre au nom des droits de l’homme, devient la scène de la promotion de la puissance française renouvelée par la modernité technique[29].

Dix-huit mois avant le conseil décisif qui arrête le choix des Tuamotu, le 27 juillet 1962, au conseil annuel qui réunit à l’Élysée les gouverneurs des territoires d’outre-mer, de Gaulle avait passé en revue les confettis d’Empire : « Tous ces petits territoires ne sont pas Français, exception faite de la Nouvelle-Calédonie, peuplée d’une majorité de Français d’origine ». Que les Comoriens s’émancipent, peu lui chaut. Mais il fait une exception pour Tahiti, en des termes qui résument le mélange d’attraits et d’intérêts qui lui fait considérer le territoire comme à part : « Nous resterons en Polynésie pour l’intérêt stratégique de ces îles ; les gens sont gentils, il faut actuellement ne pas regarder à l’argent »[30].

Cette notion de transaction politico-financière trouve un écho six ans plus tard lorsque de Gaulle vient visiter la base arrière de Papeete puis déclencher le tir Bételgeuse, en septembre 1966 : « Vous avez parlé du Centre d’Expérimentation du Pacifique. Eh oui, il est vrai, que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation, destinée à donner à la Puissance française le caractère de la dissuasion qui peut, qui doit, à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C’est vrai. Il y a d’ailleurs, si j’ose dire, des compensations : le développement qui accompagne cette organisation du Centre est éclatante ! Ce qui doit suivre ne le sera pas moins… »[31].