Page 1

« A l’exception des matériaux agglomérés (pinex) bon marché, les autres matériaux […] importés (fer, ciment, tôles ondulées, bois) sont onéreux car grevés par les prix du transport et les droits d’entrée. Entre 1962 et 1970, leur augmentation a atteint 40%, renchérissant d’autant le prix de la construction. Les matériaux locaux, d’origine végétale, servent essentiellement pour la toiture (pandanus et palmes de cocotiers tressés) ou les murs (bambous éclatés et tressés). Malgré leur belle apparence, ils sont de moins en moins utilisés par suite de leur pénurie relative et de leur cherté. Peu résistants, ils doivent être changés fréquemment (environ tous les cinq ans). Les Européens font un plus grand emploi de ces matériaux […] »[1].

« Notre fare maohi est devenu celui des popa’a ou des touristes. […] De plus en plus à la radio, on entend dire : « ça, c’est le vrai fare maohi, fabriqué aujourd’hui avec les tôles, le ciment », tout ce que vous voyez, qui n’a rien de maohi. Qu’est-ce-que cela veut dire ? On est en train de prendre les maisons des popa’a pour des fare maohi. » [2]

Page 2

Dans ces deux citations contemporaines du CEP (1975 et 1985), on retrouve l’idée d’un chassé-croisé : d’une part l’habitat traditionnel serait recherché par les populations européennes et constituerait une référence possible, succédant au style colonial[3], dans les constructions touristiques, directement liées au CEP ou bourgeoises, selon une logique relevant de l’évocation, de la folklorisation ou de la patrimonialisation caricaturale ; d’autre part la disparition de cet habitat traditionnel serait accélérée dans le reste de la société, en raison de l’attrait de l’habitat en dur auprès des classes populaires et de l’érosion de l’organisation sociale (organisation des collectifs mais aussi des temps sociaux) qui rendait possible l’édification et surtout l’entretien régulier des « fare nī’au », aussi appelés parfois « fare mā’ohi ». L’emploi des expressions « fare nī’au » ou « fare mā’ohi » peut déjà être parlante. Quand la première révèle le caractère emblématique et métonymique de l’un des matériaux utilisés (palmes tressées), la seconde s’inscrit pleinement dans la démarche de renaissance culturelle initiée notamment par Henri Hiro à partir des années 1970, en mobilisant un ethnonyme, selon une logique d’identification entre un peuple, une culture et l’habitat privilégié[4]. On retrouve ici la question du déterminisme des matériaux, véritable point de clivage entre les chercheur.euse.s en sciences humaines qui s’intéressent à l’habitat[5].

Ainsi, la période du début du CEP est souvent associée à l’idée d’un tournant, ou du moins à celle de l’accélération des changements concernant l’habitat en Polynésie française[6], sa matérialité. De fait, la thématique de l’achat de nouveaux matériaux de construction est ressortie presque systématiquement, au moment d’aborder l’utilisation des salaires perçus au CEP, lors de la centaine d’entretiens semi-directifs menés entre novembre 2023 et mai 2024 à Tahiti, Nuku Hiva, Hao et Ra’iātea auprès d’ancien.ne.s travailleur.euse.s[7] du CEP ainsi que de leur famille. L’objectif ici, dans cette notice, est de sortir d’un raisonnement qui fait du début du CEP un simple contexte général propice aux évolutions sociales afin d’envisager plus précisément, à partir de l’étude des trajectoires résidentielles des ancien.ne.s travailleur.euse.s polynésien.ne.s du CEP, comment ce dispositif industrialo-militaire, sans être pour autant à l’origine des changements constatés (partie 1 : point zéro matériaux) participe directement de l’accès à la maison en dur chez ces ménages (partie 2).

Page 3

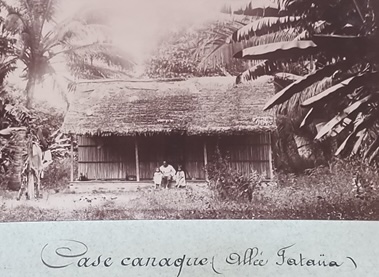

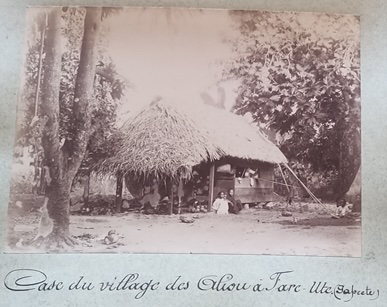

Les termes fare nī’au ou fare mā’ohi renvoient à différentes formes de constructions (maisons sur pilotis ou non, par exemple) considérées comme légères en raison des matériaux utilisés : bambou pour les murs, fara (pandanus) ou nī’au (feuilles de cocotier) tressés pour le toit (photographie 1). L’introduction ou l’utilisation de matériaux considérés comme « durs », « modernes » ou « non traditionnels » est cependant antérieure au CEP, ce qui, sans remettre en cause complètement l’idée d’un tournant propre aux années 1960, permet de le nuancer.

En plus de l’usage de la pierre, pour certains pans de murs, d’autres matériaux durs étaient utilisés avant l’implantation du CEP, pas seulement par les occidentaux. Claude Robineau décrit ainsi l’habitat des Tahitiens à la tête des plantations de Mo’orea dans les années 1910 : « le surplus [des cultures d’exportation aux mains des Tahitiens] donne d’abord aux familles de planteurs une assise matérielle meilleure qu’au reste des habitants de l’île et cela s’inscrit dans le paysage : la maison de prestige, surélevée, en bois ouvragé avec son escalier à double rampe et sa verandah [sic.] – maison « coloniale», sur le modèle de celle des colons du XIXe siècle mais également fare tupuna (maison des ancêtres) – est l’affirmation, par analogie avec les vraies maisons d’ancêtres des chefs d’anciens lignages aujourd’hui disparus, de la volonté des nouveaux venus de s’insérer dans la communauté qu’ils ont choisie et d’y faire souche [8]».

À partir des années 1850, une partie des « nouveaux » bâtiments de Pape’ete sont édifiés avec les briques produites à Fare Ute[9], du bois[10] et de la chaux de corail[11]. Le recours à ce dernier matériau ne concerne pas que Pape’ete : parmi les personnes rencontrées, à Hao notamment (mais ayant grandi dans d’autres atolls voisins), certaines racontent avoir grandi dans des maisons dont les murs étaient en chaux de corail (entretiens effectués à Hao et Pape’ete, mars-avril 2024). Loin d’être généralisée, l’utilisation de ce matériau n’était donc pas réservée uniquement à la construction des édifices religieux aux Tuamotu et à Mangareva.

L’intégration de la Polynésie française à un marché mondialisé des matériaux de construction se lit dans l’utilisation de planches de bois importées [12] (photographie 2) mais surtout, à partir de la seconde moitié du XXème siècle, dans le succès du pinex (cloisons de bois aggloméré importées des Etats-Unis notamment). Moins coûteux mais aussi moins rigide que les planches (photographie 3), le pinex devient un élément caractéristique d’un habitat léger renouvelé. La dichotomie entre habitat en dur et habitat léger ne recoupe ainsi que partiellement l’opposition entre matériaux modernes et matériaux traditionnels.

Page 4

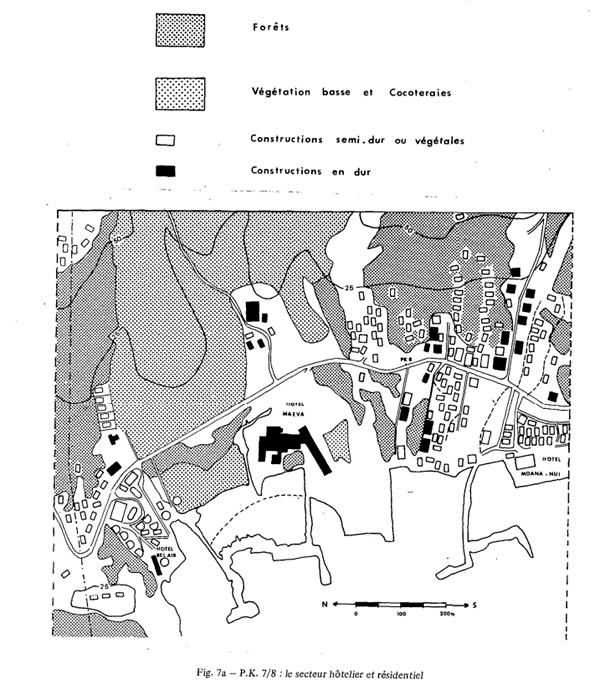

Il existe à ce sujet un certain flou dont rend compte le développement dans la littérature en SHS de catégories intermédiaires telles que l’expression « habitat semi-dur », pour désigner les constructions en pinex par exemple, chez des auteurs comme Jean Fages par exemple. Cependant l’habitat semi-dur continue à être assimilé à l’habitat traditionnel : ils sont regroupés dans un même figuré dans la carte ci-dessous (carte 1)[13].

Page 5

Parmi les ancien.ne.s travailleur.euse.s polynésien.ne.s du CEP rencontré.e.s au cours des entretiens, certains mobilisent également cette catégorie de « l’habitat semi-dur » mais pour désigner une autre modalité de construction : l’édification de murs de parpaing à mi-hauteur, en attendant de disposer du budget nécessaire pour bâtir des murs pleins : « J’avais du matériel. Parce qu’on achetait petit à petit. […] Et [un jour] j’ai pensé avec ce matériel-là, on va pouvoir construire une maison semi-dure seulement. Avant, ben, la maison était en bois […] et quand j’ai demandé aux amis qui ont plus d’affinité sur ce travail-là, ils m’ont dit « Ah, je vois tes affaires, non, on peut carrément faire ta maison [complètement en dur]. » (entretien avec K. F. et B. P. à Hao, mars 2024).

Cet extrait est révélateur à nouveau de l’attrait de l’habitat en dur auprès des classes populaires polynésiennes et de la progressivité, de la patience que l’accès à celui-ci suppose : nécessité de rassembler des compétences (« les amis » qui ont « une affinité sur ce travail »), de rassembler du matériel et de financer ce matériel. Comment l’implantation et l’emploi au CEP a-t-il pu contribuer à accélérer cette dynamique ?

Construire des maisons en dur en Polynésie française : une dynamique accélérée par les salaires et les compétences acquises au CEP ?

- Des salaires qui permettent de financer mais pas toujours de sécuriser l’accession à une maison en dur

Concernant tout d’abord les salaires, dès le début de la période, les archives militaires s’étonnent que l’argent perçu par les travailleurs polynésiens soit en grande partie consacré à l’achat de matériaux en vue de construire des « farés [sic.] « en dur », toitures en tôle », et non à la modernisation de l’agriculture ou de la pêche (projet assigné par les têtes pensantes du CEP aux habitantes et habitants des îles, hors Tahiti) [14]. Les entretiens confirment cette orientation dans la dépense du capital constitué au CEP. Le fait de disposer d’une maison en dur représente parfois le seul objectif des missions effectuées au CEP : « j’ai travaillé pour FOREX de 1980 à 1987. Après, une fois que ma maison a été finie, j’ai quitté » (entretien effectué à Ra’iātea, janvier 2024). La maison en dur devient a posteriori un critère d’auto-évaluation permettant d’apprécier le sérieux et la réussite d’un.e travailleur.euse qui n’a pas « tout bu sa paye », dépensé tout son argent dans les biens de consommation (entretien avec F. M., ancien travailleur du CEP, Puna’auia, février 2024) ou les divertissements offerts notamment à Pape’ete par les bars et autres dancings.

Les étapes suivies pour disposer d’une maison en dur varient : parmi les ménages comptant un travailleur ou une travailleuse embauchée au CEP, certains construisent ou font construire une maison semi-dure, en pinex (entretien avec M. T., Arue, janvier 2024), ou de petite taille (entretien avec J. F., Puna’auia, février 2024), ensuite rasée afin de bâtir leur actuelle maison en dur, à laquelle quelques extensions peuvent être ajoutées ensuite, au gré des rentrées d’argent (entretien avec K. F. et B. P. à Hao, mars 2024) et, plus rarement, des prêts obtenus (entretien avec D. M., Puna’auia, janvier 2024) ; d’autres ménages, dans l’agglomération de Pape’ete notamment, obtiennent une maison (ou un appartement) en dur, via la location ou des dispositifs d’accession à la propriété dans des lotissements sociaux (entretien avec A. H, Pirae, décembre 2024 ; entretien avec M. A., Puna’auia, janvier 2024). Rappelons cependant que la construction des lotissements a d’abord concerné les travailleurs et militaires venus de France continentale ainsi que la bourgeoisie tahitienne[15]. Loin de constituer une priorité, le développement de l’offre de logements à destination des classes populaires dans l’agglomération de Pape’ete, était même vue d’un mauvais œil : le général Thiry critiquant le choix « paternaliste »[16] fait à Makatea (phosphates de Makatea), de proposer aux travailleurs polynésiens des logements pour eux et leur famille, ce type de réticence trouvant aussi son origine dans la crainte de la constitution d’un prolétariat urbain (faux-semblants de l’exode rural). Ceci fait dire, dans les années 1980, au géographe australien John Connell que, « la Polynésie française est l’un des rares pays du Pacifique sud où […] les problèmes d’urbanisation sont considérés comme étant solutionnés principalement par le développement des zones rurales et des archipels éloignés plutôt que par l’amélioration des commodités urbaines »[17]. De même, avant 1979 et la création du premier bailleur social de Polynésie française, la construction de logements sociaux a été portée par la SOCREDO et la SETIL, l’offre déployée dans l’agglomération de Pape’ete, à Tautira et à Uturoa plafonnant à un peu plus de 900 logements. Ce contexte est propice au développement d’une insécurité concernant l’argent investi dans la construction d’une maison : ne disposant pas toujours des fonds suffisants pour acheter un terrain et construire ou faire construire, de nombreux ménages ont édifié des maisons sur des parcelles qu’ils louaient[18] (entretien avec D. M., Puna’auia, janvier 2024). Un ancien vigile de Moruroa, revenu vivre avec sa famille dans une maison en pinex à Ra’iātea, raconte avoir loué pendant plusieurs dizaines d’années un terrain à Arue où il avait fait construire une maison en dur, aujourd’hui perdue depuis que le propriétaire a récupéré ce terrain en 2005.

Des compétences dans la construction « en dur » acquises au CEP ou dans le cadre du service militaire

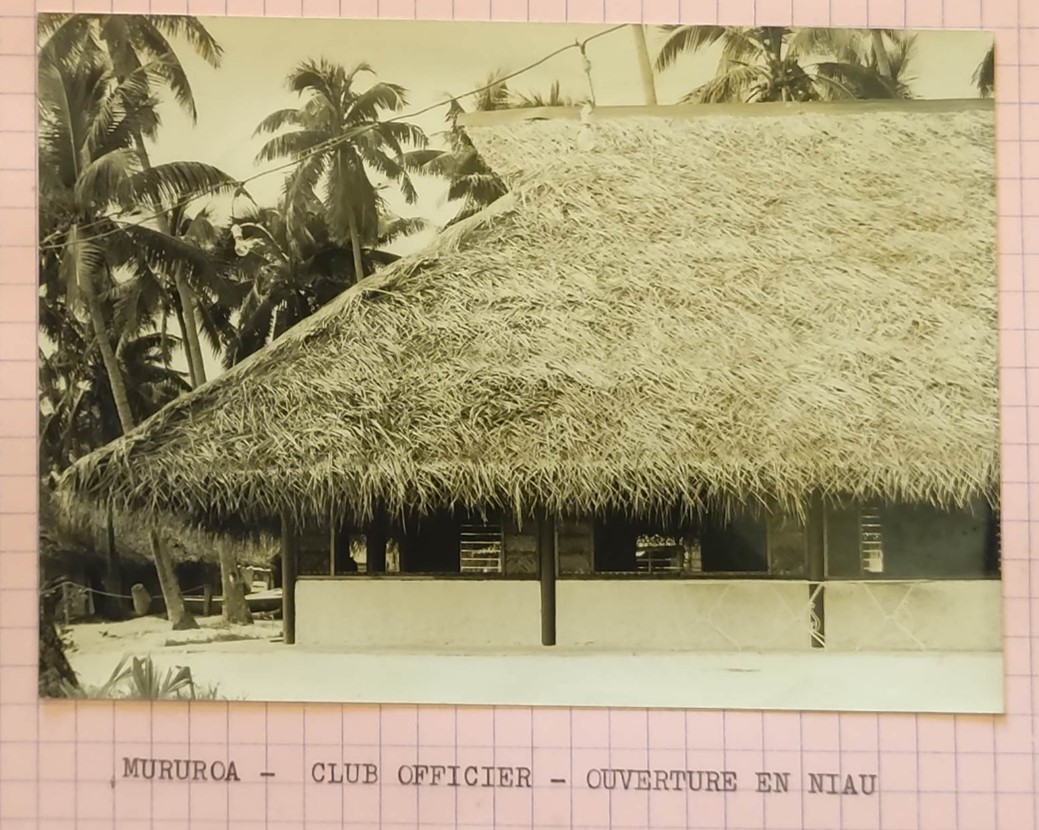

La période de l’implantation mais aussi du fonctionnement du CEP est particulièrement propice aux transferts de compétences dans le domaine de la construction. À Moruroa, Hao, Tahiti mais aussi dans les Postes Périphériques (Mangareva notamment), les travailleurs polynésiens sont sollicités pour construire des bâtiments mobilisant différents types de techniques : des techniques souvent déjà maîtrisées mais aussi des compétences nouvelles. Il existe en effet un parti pris chez les ingénieurs et architectes du CEP, qui reprennent ici une tendance déjà développée pour les infrastructures touristiques, visant à réemployer des matériaux considérés comme traditionnels[19]. Un atoll comme Amanu est par exemple sollicité pour fournir les feuilles de cocotiers nécessaires à la construction et à l’entretien des toitures de nī’au de différents bâtiments (réfectoire, bar, maison du chef de poste, etc.) de la zone vie du CEP à Hao (entretiens, Hao, mars 2024). Les cloisons en bambous ou tressées concernent de rares édifices collectifs (photographie 3 et 4).

Page 6

Malgré tout, l’essentiel du travail de BTP est consacré à l’édification de bâtiments en dur (photographie 5). Cette activité mobilise des compétences de maçonnerie, de terrassement, de plomberie, d’électricité, de carrelage, etc. transmises aux salariés polynésiens « sur le tas » ou à l’issue de rapides formations effectuées sur place en parallèle du travail demandé (entretien avec C. R., Hao, mars 2024) ou parfois lors de leur service militaire en France (A.N. est parti à Fontenay-le-Comte apprendre le métier de carreleur)[20]. Ces compétences peuvent ensuite être remobilisées et valorisées à Tahiti et dans les îles où s’implantent les travailleurs concernés soit directement pour leur projet de construction personnelle (entretien avec C. R., Hao, mars 2024), soit indirectement parce que leur reconversion les amène à être embauché par un service public (service de l’équipement pour la viabilisation de certains quartiers comme à Taiohae, entretiens avec P. T et C. T à Taiohae en décembre 2023) ou par l’une des entreprises de BTP qui se développent à Tahiti comme dans les îles, les anciens travailleurs du CEP étant aussi parfois à l’initiative de la création de ce type d’entreprise (entretien avec T. T., Ra’iātea, janvier 2024).

Page 7

(Ré)emploi de matériaux importés : conversion à de nouveaux modes de vie ?

L’implantation du CEP induit une intense circulation de matériaux destinés au développement et à l’entretien des sites, bases et postes périphériques mais aussi des projets directement pris en charge ou appuyés par le CEP (construction d’établissement scolaire à Hao, à Pirae). À Hao, les surplus alimentent la construction des maisons dans le village, au point que l’un des espaces de stockage côté CEP a été rebaptisé la « Samaritaine », du nom d’un grand magasin parisien autrefois célèbre pour son rayon bricolage (entretiens réalisés à Hao, mars 2024). Les baux signés dans cet atoll concernant notamment la « zone vie » prévoient la cession des bâtiments construits par le CEP aux propriétaires des terrains en question après la fin des essais. Depuis les années 2000, une partie des habitantes et habitants de l’île ont donc élu domicile dans les anciens logements (entretien avec C. T., Hao, mars 2024) propres à cet espace mais aussi souvent dans des bâtiments destinés à un autre usage (restauration, école de plongée, etc.). K. T. vit ainsi dans l’ancienne maison du chef de corps qui fut avant cela un bar. Pour occuper ce logement, elle a dû investir dans le remplacement du toit en nī’au par un toit en tôles, lui permettant également de collecter l’eau de pluie à un moment où, au début des années 2000, l’atoll a rencontré de multiples problèmes dans l’entretien des dispositifs de désalinisation hérités du CEP. Dans un contexte marqué par une augmentation des coûts, affectant donc les prix du foncier comme des matériaux importés (citation en exergue), la possibilité de réinvestir ces bâtiments déjà construits (y compris les shelters désaffectés) apparaît comme une compensation légitime par rapport à des baux léonins (l’emprise foncière du CEP) qui n’ont pas tenu compte de cette inflation.

La réutilisation des bâtiments est également révélatrice d’un contexte dans lequel le développement de l’habitat en dur alimente une dépendance aux importations, les ruptures de stock régulières pour tel ou tel matériau ralentissant les chantiers[21]. Pensé à l’origine pour répondre à cet enjeu, le projet de développement d’une filière bois de construction sur le plateau de Toovi à Nuku Hiva a nécessité la plantation de plusieurs centaines d’hectares de pins caraïbes à partir de 1982, mais n’est jamais réellement entré en production (il est aujourd’hui relancé pour la énième fois).

Certain.e.s intellectuel.le.s, participant d’une dynamique de renaissance culturelle, tel.le.s Henri Hiro (citation en exergue) mais aussi plus tard Chantal Spitz[22], ont alerté sur les risques culturels associés à la disparition des fare mā’ohi. Par comparaison avec ce qui se joue en Kanaky-Nouvelle-Calédonie autour de la case kanak, la mobilisation sur ce sujet est restée faible en Polynésie française. Même dans les espaces inscrits dans des dynamiques de patrimonialisation (comme les sites des Marquises en cours d’inscription à l’UNESCO), l’entretien d’une toiture en nī’au se révèle problématique (entretien avec Déborah Kimitete, décembre 2019), trop coûteuse en l’absence d’une réelle filière dédiée. Surtout on peut s’interroger sur le déterminisme du matériau, le changement de matériau n’est pas toujours associé à un changement immédiat dans les projets familiaux : à travers la construction de logements en dur, les travailleurs du CEP affirment leur capacité à maintenir l’unité (y compris géographique) du groupe familial. C’est ce qu’explique cet ancien baleinier de Nuku Hiva (entretien effectué en décembre 2024) lorsqu’il dit « Et maintenant, ils sont tous là ! » en désignant sa maison et les terrains voisins. Et même lorsque l’organisation du logement est calquée sur des modèles occidentaux, la tendance à réaffecter l’espace (déplacement de la cuisine à l’extérieur sur le modèle des fare tutu) et à perpétuer certaines pratiques telles celle consistant à dormir ponctuellement ou régulièrement tou.te.s ensemble dans la pièce principale [23] se révèle structurante. Là où les observateurs de l’époque anticipaient une décohabitation généralisée[24] permise par le développement de la construction de maisons adaptées au modèle familial nucléaire, les démographes insistent aujourd’hui sur la persistance des ménages complexes[25].

Antérieure au développement des sites d’essais nucléaires de Polynésie française, la préférence pour la maison en dur est déjà bien installée dans les aspirations des premier.ère.s travailleur.euse.s du CEP. La période en question semble en revanche particulièrement favorable à la concrétisation de ce projet et ce pour des raisons tenant à la fois à la solvabilité acquise au CEP, aux qualifications développées, ainsi qu’à la mise en circulation de matériaux jusqu’alors difficiles d’accès. Cette transformation est révélatrice d’une dépendance accrue vis-à-vis des importations ainsi que d’une mutation des temps sociaux, structurés par le développement du salariat et moins propices à l’entretien collectif régulier qu’exigent les fare nī’au. Pour autant, il semble hâtif d’associer cette préférence pour les nouveaux matériaux de construction à un bouleversement des manières d’habiter et de cohabiter en Polynésie française.